Светлой памяти рыцаря Ордена Святого Иоанна Петра Космолинского

«Мы продемонстрируем вам ценность, более высокую, чем уважение к жизни. Это – не свобода и не демократия. Это – Япония, страна нашей истории и традиции, та Япония, которую мы любим».

Юкио Мисима. «Гэкибун» («Манифест).

«Я понял, что путь самурая есть смерть».

Ямамото Дзётё. Путь Смерти.

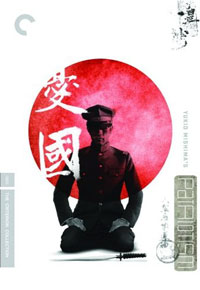

Среди трагических героев последней четверти мрачного ХХ столетия Юкио Мисима (его подлинное имя — Хираока Кимитакэ) занимал совершенно особое положение, ибо он был декадентом. Он рос балованным ребенком, но, повзрослев, открыл в себе садомазохистские склонности, гомоэротическую ориентацию (таких в Японии традиционно именуют «обладателями двух мечей») и, вполне закономерно, проникся любовью к западным авторам-декадентам вроде Томаса Манна. Но, то и дело переодеваясь и меняя маски — киноактера, фотомодели, князя поэтов и политического журналиста, он, тем не менее, следовал своему истинному призванию – неустанно свидетельствовать верность идее Вечной Японии в единственной еще возможной форме: в форме чистого утверждения Вечного через смерть Преходящего.

Мисима не был ни «земным Архангелом» вроде «кэпитанула» румынской «Железной гвардии» Корнелиу Зеля Кодряну, ни аскетическим «козлом отпущения» вроде Рудольфа Гесса, ни «грозным Махакалой» вроде Романа Федоровича фон Унгерн-Штернберга. Он был писателем-декадентом, доказавшим, что даже из этого исходного положения можно подняться до высот подлинного героизма. Познание принципов, лежащих в основе Порядка, Традиции и Патриотизма, обязывает познавшего их к последовательности действий. Трусливые оправдания иных людей, что они, мол, «вылеплены из другого теста, чем герои», лишены всяких оснований. В сборнике «Хагакурё» («Скрытое в листве»), вершине самурайской философии, записанном Цурамото Тасиро со слов своего учителя Ямамото Дзётё по прозвищу «Дзохо» (который стал буддийским монахом-отшельником после того, как его господин Мицусиги Набесима, уходя из жизни, запретил своему верному слуге покончить с собой), написано черным по белому: «Самурай клана Набесима не нуждается ни в духовности, ни в таланте; попросту говоря – ему достаточно иметь волю к тому, чтобы нести дом своего Государя на своих плечах».

В своем сборнике избранных цитат из «Хагакурё» Юкио Мисима комментирует этот источник энергии, доступный всякому человеку в следующих выражениях: «Дзохо указывает на то, что здесь речь идет о великой, первозданной силе, побуждающей человека к совершению подвигов. Если нормальная жизнь ограничивается добродетелью скромности, то на основе ежедневных упражнений идея не может вырасти в деяние, превышающее по силе эти упражнения. Она нуждается в высокой степени уверенности в себе и одновременно в убеждении, что ты сам и один должен нести дом на своих плечах. Как и грекам, Дзохо были хорошо известны чары, блеск и ужас, исходящие от того, что именуют «хюбрис».

(Юкио Мисима. «К этике подвига»).

Именно этого «хюбриса» (одно из значений этого слова у древних греков – «олицетворение возвышенного духа») всем нам сегодня не хватает. Всякий человек, вообще еще способный осознать происходящий вокруг нас распад, похоже, полагает, что не он, а кто-то другой должен что-то сделать против этого распада, или, что, пока этот другой ничего не делает, его собственные действия бессмысленны, что нужно сначала собрать под свои знамена 1000, потом 10 000, потом 100 000 единомышленников, и уж тогда.., а пока что не делается ровным счетом ничего.

25 ноября 1970 года Юкио Мисима — первый писатель послевоенного поколения японцев, после долгого перерыва заговоривший о воинской доблести («бутоку»)- в сопровождении всего четырёх спутников — студентов в военной форме бывшей Императорской армии – направился на базу японских Сил самообороны. Охрана беспрепятственно пропустила их внутрь по приказу генерала Маситы Канетоси, доброго приятеля Мисимы и ценителя его литературного таланта. По просьбе генерала Мисима показал ему клинок своего старинного самурайского меча. Когда генерал наклонился, чтобы полюбоваться мечом, один из спутников Мисимы схватил его сзади. Генералу связали руки и затолкали ему в рот кляп. Мисима и его спутники, сняв фуражки, повязали себе головы белыми лентами с красным кругом Восходящего Солнца и чёрной надписью «Отдай все твои семь жизней Императору». Такие повязки надевали перед совершением своего жертвенного японские воины-смертники («камикадзе»). Взявшие генерала Маситу в заложники спутники Мисимы забаррикадировались в кабинете и отразили атаку штабных офицеров. Затем Мисима вышел на балкон здания штаба. По его требованию под балконом, выходившим на плац-парадную площадку, собрался весь гарнизон, чтобы выслушать его.

Юкио Мисима был не только блестящим публицистом, но и выдающимся оратором. Не раз — с риском для жизни! — выступая перед многотысячной студенческой аудиторией в диспутах с самыми буйными, горластыми и языкастыми представителями левых движений и сил — он всегда выходил из них победителем. Многие из членов учрежденной Мисимой организации «Тате-но-Кай» («Общество Щита») являлись в прошлом сторонниками идей Маркса, Энгельса, Ленина и Мао-Цзэдуна, которых Мисиме удалось переубедить и «обратить в самурайскую веру». И теперь он выступил с последним в своей жизни «литературным докладом» в форме обращенного к собравшимся внизу солдатам призыва к государственному перевороту во имя восстановления полновластия Императора.

Но на сей раз обстоятельства были против него. Над зданием базы кружили вертолёты с телекорреспондентами и газетными репортёрами на борту. Рокот их моторов заглушал его голос. Мало кому удавалось расслышать его слова. В результате призывы Юкио Мисимы реставрировать власть Императора, отказаться от конституции и совершить в Японии государственный переворот не нашли отклика у большинства его слушателей.

Но он нисколько не смутился этим обстоятельством и подтвердил верность своим принципам высшей формой свидетельства — покончив жизнь самоубийством в традиционной японской форме «сеппуку» (более известной у нас под менее точным названием «харакири») -, вспоров себе живот кинжалом. Верный соратник Мисимы, лейтенант Морита Масакуцу, облегчил предсмертные страдания своего вождя и учителя, обезглавив его самурайским мечом, после чего сам также покончил с собой. Узнав о смерти Юкио Мисимы, добровольно ушел из жизни и его старший друг, наставник и учитель — классик японской литературы, лауреат Нобелевской премии Кавабата Ясунари. По свидетельству очевидцев, многие солдаты после самоубийства открыто высказывали сожаление, что не послушались Мисимы-сэнсэя и не примкнули к нему. Факт, значение которого невозможно переоценить…

«Вернём Японии её истинный облик, и умрём. Или вы хотите сохранить свою жизнь и дать умереть своей душе?» Сердцем истинного, Имперского образа Японии является Император – Тённо. Он есть посредник между Небом и Землей, он есть сердце японского народа. Пусть даже его властные прерогативы ограничены, но он действует самим своим существованием, самим своим бытием, представляя, как человек, людей перед лицом богов, а, как бог — богов перед лицом людей. Именно в силу того, что Тённо не действует, а только присутствует, он нуждается в организациях защитников, мужских союзах, воинских братствах, позволяющих ему полновластно править своей Империей. Такую организацию («Кадетский корпус») Юкио Мисима основал а 1968 году. Как уже было сказано выше, организация Мисимы называлась «Обществом Щита» и состояла из нескольких десятков (по другим сведениям – пяти сотен) студентов, обмундированных в военную форму (разработанную для них лично Мисимой).

В названии организации, созданной Мисимой, содержался двойной смысл. С одной стороны, оно восходило к овеянной легендами героической фигуре раннего японского Средневековья — доблестного самурая Йоруцу, верно служившего Тённо в VI столетии и прозванного современниками «Щитом Императора» за непоколебимую преданность своему Государю. С другой стороны, название «Общество Шита» звучало по-английски «Шилд Сосайети» («Shield Society») — то есть, сокращённо, СС (SS).

Юные «СС-овцы» Мисимы приходили военно-спортивную подготовку на учебных полигонах японских Сил самообороны у подножия священной горы Фудзи. Они хранили верность не только и не столько самому Мисиме (игравшему в «Обществе Щита» роль средневекового «сёгуна» — военного диктатора, повелевавшего самураями именем Императора), сколько, через него, самому Тённо!

Этих современных самураев, подобно их древним предшественникам, объединяла не заслуга добродетельной жизни, но возможность добродетельной смерти; а таковой является смерть во имя нации и самое яркое проявление ее – смерть за Тённо. Поэтому смысл и предназначение подобных боевых союзов заключается не в достижении политических целей, а в совместной смерти. Политические последствия – а свои государственно-философские представления, естественно, были и у Юкио Мисимы! – являются не более, чем побочным продуктом чистого действия. Чистое действие есть наивысшая форма приближения к чистой сущности бытия Тённо.

Поскольку в насквозь проникнутом западным духом, демократизированном, упадочническом мире современной Японии подлинных традиций больше не осталось, акт «сеппуку» одновременно являет собой аспект жертвоприношения, которое может и должно повлечь за собой Возвращение, новый Восход Японского Солнца. Этот внутренний Восход Солнца Юкио Мисима пророчески описал в одном из своих последних романов — «Под богом бурь» /1/:

«Исао сделал глубокий вдох, провел левой рукой по животу, потом закрыл глаза, прикоснулся острием сжатого в правой руке кинжала к приложенным к определенному месту живота пальцам левой руки, и нанес удар, вложив в него всю силу правой руки. И в тот момент, когда клинок вонзился в живот, под его веками взошел сияющий красный диск Солнца».

(Юкио Мисима. «Под богом бурь»).

За плечами Мисимы была солидная карьера писателя, начатая, в соответствии с духом времени, скандальной книгой с эротической окраской под названием «Признания маски». Он занимался бодибилдингом, любил танцевать с мужчинами и бил свою жену. Нельзя сказать, что все эти действия никак не были связаны с его философией и, в конечном итоге, с избранной им формой смерти – напротив, они явственно отражали его попытки приблизиться к Красоте, Силе и Смерти. Однако земными средствами их можно только показать, но не осуществить. В смерти же самурай может воплотить вечные принципы, если он предварительно пережил внутреннюю трансформацию, разделённую итальянским «консервативным революционером» бароном Юлиусом Эволой на четыре фазы:

1. Сделаться господином внешних впечатлений и инстинктов (мужская аскеза);

2. Добиться подчинения организма собственному авторитету – стойкость (соответствующая военной подготовке в собственном смысле этого слова);

3. Установить контроль над своими страстями и чувствами, правда – в форме внутреннего равновесия (не впадая, однако, при этом в состояние отупения);

4. Отказаться или отрешиться от собственного «Я».

(Барон Юлиус Эвола. «Путь самурая»).

Только отказавшись или отрешившись от собственного «Я», только перестав придавать ему какое бы то ни было значение, мы становимся готовыми к геройской смерти в бою или к «сеппуку». Не всякий человек, избавляющийся от своей жизни через самоубийство, обручается со смертью. Бракосочетание со смертью должно быть тщательно подготовлено и являться предметом свободного, осознанного выбора. Только в этом случае мы гарантированы от неудачи, как это явствует из приведенного ниже краткого диалога между студентом-путчистом и лейтенантом, взятого из книги Юкио Мисимы «Под богом бурь»:

— Восстание «Союза Божественной Бури» окончилось неудачей; Вас это не смущает?

— Оно не окончилось неудачей.

— Вы в этом уверены? И на чём же основана Ваша уверенность?

— На мече, — ответил Исао, не тратя лишних слов.

Лейтенант немного помолчал. Он как бы заранее проговаривал про себя свой следующий вопрос:

— Ну, хорошо. Но в таком случае мне хотелось бы знать, каково Ваше самое заветное желание.

Исао тихо, но уверенно сказал: «Перед ликом Солнца… на отвесной скале, на восходе Солнца помолиться на восходящий диск, …посмотреть вниз, на сияющее море…, а потом, у ног старой, древней сосны… убить себя мечом… Вот моё самое заветное желание».

Здесь конец и Богу нашему слава!

Примечание

/1/ У нас в России этот роман Юкио Мисимы более известен под названием «Несущие кони» или «Мчащиеся кони» (в двух разных переводах).

Комментарии: