Чехословацкий корпус был сформирован еще в года Великой (Второй) Отечественной войны командованием Русской Императорской армии из числа чехов и словаков, представителей славянских народов, призванных в свое время в армию лоскутной, многонациональной Австро-Венгерской державе (именовавшейся также Дунайской, или Двуединой, монархией), в состав которой входили их земли (Чехия и Моравия– в состав Австрийской империи, или Цислейтании, Словакия – в состав Венгерского королевства, или Транслейтании). Ни чехи, ни словаки, в большинстве своем, особой привязанности к «швабско-мадьярской» монархии Габсбургов, олицетворением которой на протяжении многих десятилетий служил «старец-монарх» Франц-Иосиф I (Император Австрии и «апостолический король» Венгрии), не испытывали, кровь за нее проливать не собирались и при первом же удобном случае так и норовили перебежать на нашу сторону или сдаться в плен.

Характерным представляется и то обстоятельство, что подобное поведение ни в коей мере не диктовалось отсутствием у чехов или словаков природной храбрости – оно было типично для них только на Русском (Восточном) фронте, в то время, как, к примеру, против итальянцев чехи и словаки в австрийских мундирах сражались не менее стойко, чем подданные короны Габсбургов из числа других народов.

Слишком велико было в сердцах всех славян обаяние Великой России, как верной союзницы славянства, питавшееся в умах национально мыслящих представителей чешской и словацкой интеллигенции (остававшейся таковыми и в австрийских мундирах) надеждами на основание (а у чехов – воссоздание) собственного национального государства, добиться которого можно было лишь в совместной с русскими «братьями-славянами» борьбе против «тюрьмы народов» Австро-Венгрии (хотя, справедливости ради, Дунайскую монархию, в отличие от царской России, никто так в довоенной Европе почему-то не называл!).

Разумеется, командование Русской Императорской армии не преминуло воспользоваться благоприятной возможностью ослабить позиции Австро-Венгрии и усилить военную мощь России за счет десятков тысяч чешских и словацких штыков и сабель. В составе Русской армии были сформированы три полноценные дивизии, сведенные в единый Чехословацкий корпус (или, как его еще именовали, легион). Чехословацкие (чаще именуемые, для краткости, просто чешскими) легионеры плечом к плечу с русскими войсками доблестно сражались против австро-венгерских войск (чаще именуемых у нас, для краткости, просто австрийцами, или «австрияками») и их германских товарищей по оружию.

После свержения большевиками, с немецкой помощью, Временного правительства, окончательного развала Русской армии и заключения в начале 1918 года «похабного» Брестского мира Россия оказалась выведенной красными узурпаторами из Великой войны. Обеспокоенная ослаблением своих позиций Антанта, по согласованию с большевицким руководством, достигла с Совдепией договоренности об эвакуации Чехословацкого корпуса через Владивосток во Францию для продолжения чехословацкими легионерами войны с немцами на Западном фронте. В условиях повсеместно разгоравшейся на просторах оседланной, но отнюдь еще не покоренной бандой Троцкого и Ленина России кровавой гражданской войны запланированная эвакуация чехословацких добровольцев затянулась.

В результате эшелоны с чехословацкими легионерами оказались рассредоточенными по большей части Транссибирской железной дороги. Необходимо заметить, что в массе своей чехословацкие легионеры, ставшие многократными свидетелями кровавых эксцессов большевицкой революции, поругания русских воинских святынь, диких самосудов и жестоких расправ большевицких комиссаров и распропагандированной ими озверелой солдатни с русскими офицерами, а самое главное – убедившиеся в том, что казавшиеся им столь близкими к осуществлению надежды на победу Антанты над австро-германским блоком Центральных держав и обретение их родиной в результате этой победы, национальной независимости, оказались на неопределенный срок развеяны спровоцированным немцами развалом России руками большевиков, относились к последним, как к германской агентуре и не считали нужным скрывать свое презрение и ненависть к «красной сволочи». То и дело происходили стычки – пока что мелкие – между «чехами» и красногвардейцами.

Ситуация, и без того крайне напряженная и взрывоопасная,, дополнительно усугублялась тем, что в рядах последних служило, наряду с китайцами и латышами, великое множество венгров, немцев и австрийцев — вчерашних военнопленных, которых большевики выпустили из лагерей, раздав им оружие, красные повязки, и отправили по градам и весям Великой России «во имя всемирного торжества идей пролетарской революции беспощадно расправляться с контрреволюционными элементами». По условиям «похабного» (по выражению не кого-нибудь, а самого Ульянова-Ленина!) Брестского мира, Центральным Державам возвращались 2 миллиона пленных, взятых русскими войсками в 1914-1918 гг. на фронтах Великой войны. Но в действительности далеко не все из этих 2 миллионов вернулись вернуться «на родину» – то есть, на деле, в кровавую мясорубку мировой войны (Россия-то из нее уже вышла, а вот Центральные державы – еще нет).

А поскольку после капитуляции России в Брест-Литовске дома (в Германии, Австрии, Венгрии) никто уже не смог бы бросить этим не желавшим возвращения домой военнопленным немцам, венграм, австриякам и иже с ними упрека в предательстве, многие из германских и австро-венгерских военнопленных — например, хорват (?) Иосип Броз (Тито), будущий красный диктатор послевоенной Югославии) начали охотно вступать в «союзную» их странам «интернациональную» (а не русскую!) «пролетарскую» Красную Армию, в органы ВЧК и советской власти.

Естественно, эти «красноармейцы» выступали по отношению к русскому народу, в лучшем случае им совершенно чуждому, а чаще всего – ненавистному им (четыре года окопной войны против русских и пребывания в русском плену, естественно, никак не способствовали появлению или усилению любви этих немецких и мадьярских «интернационалистов» к России и русским!), как идеальные каратели, особенно если учесть, что искали подобные лазейки далеко не лучшие представители своих народов. Некоторые из них при этом и впрямь заражались большевистскими идеями, другие же оставались простыми наемниками, «ландскнехтами революции», по выражению Троцкого. Уже 21 февраля 1918 года сотни выпущенных на свободу немецких военнопленных по призыву советского правительства «Социалистическое отечество (у пролетариев вдруг появилось отечество!) в опасности!» вступили в новоиспеченную Красную Армию.

Уже 26 января был сформирован первый немецкий Добровольческий отряд Красной Армии, немедленно отправленный…отнюдь не на Запад, защищать «отечество пролетариев всего мира» от «наглой агрессии германского милитаризма», а…на Восток, против русского и православного казачьего атамана Дутова! Впрочем, через год германским добровольцам в составе белой Русской Западной Добровольческой Армии генерала князя Петра Михайловича Авалова (Бермондта) довелось скрестить штыки со своими «густо покрасневшими» соотечественниками из «Революционного матросского полка имени Карла Либкнехта» и на Западе, в Прибалтике.

Однако подобное было скорее исключением, чем правилом. Искушенные макиавеллисты, большевики проявляли в таких делах максимум осторожности и посылали насильно мобилизованных ими донских казаков против «белополяков», а «красных поляков» — на расказачивание, ижорских мужиков – покорять Туркестан, а «красных башкир» – под Питер, против Юденича.

Так или иначе, но в последующие недели большевики сформировали из германских военнопленных многочисленные отряды в Москве, Казани, Курске, Ташкенте, Самаре, Омске, Томске и в других городах. Германские «интернационалисты» сражались против истинных русских патриотов в войсках Фрунзе, Чапаева, Блюхера и Буденного на всех фронтах гражданской войны, «плечом к плечу со своими братьями по классу» местного разлива.

Среди них был, между прочим, и бывший военнопленный Роланд Фрейслер, вступивший, в период своей службы в Красной армии, в ряды Всероссийской Коммунистической Партии (большевиков), затем комиссаривший на Украине, служивший в ГПУ, потом по линии Коминтерна вернувшийся в Германию готовить революцию и там, но в одночасье… перешедший в гитлеровскую НСДАП, ставший Президентом нацистского «Народного трибунала», осудившего на смерть германских офицеров и генералов, участвовавших в заговоре против Гитлера в 1944 году, и убитый американской бомбой во время налета авиации западных союзников СССР по антигитлеровской коалиции на Берлин, где Гитлер проводил показательные судебные процессы над своими «врагами народа».

За годы гражданской войны через «школу» большевицких «Рабоче-Крестьянской Красной Армии» и «Чрезвычайной Комиссии по борьбе с антисемитизмом, контрреволюцией и саботажем» прошло не менее 300 000 подобных «интернационалистов», плюс 40 000 известных своей безжалостностью китайских наемников (которых еще царское правительство подряжало на тыловые работы, а большевики за высокую плату привлекли на службу). Попутно заметим, что большевистскими наемниками стало также немало эстонцев и «красных» латышских стрелков, которые не могли вернуться на оккупированную германцами родину. Поэтому латышские полки не разложились и не разбежались, подобно другим российским частям, а согласились служить большевицкому режиму за золото.

Любопытно, что после взятия Красной «армией мировой революции» Перекопа, последнего оплота Русской армии генерала барона П.Н. Врангеля в Крыму в 1920 году, хор «красных» латышских стрелков пел отнюдь не «Интернационал», а национальный латышский гимн «Dievs sveti Latviju» («Боже, благослови Латвию»)!

Так что костяком и наиболее боеспособными частями формирующейся «Рабоче-Крестьянской Красной Армии» стали отнюдь не представители патриотических сил России. Но это так, к слову. Для нас в данном случае важно, что легионеры-чехи не могли спокойно смотреть на немцев или австрияков (объединявшихся ими под общей презрительной кличкой «швабов»), а легионеры-словаки – на венгров-мадьяр, щеголявших красными звездами, лентами и повязками, требовавших от них предъявления документов и сдачи оружия.

Для них эти «швабы» и «мадьяры» оставались угнетателями, веками державшими славян в самом жестоком рабстве (достаточно вспомнить яркие сцены постоянных «кулачных боев» между чехами и венграми в рядах австро-венгерской Императорской и Королевской армии в романе Ярослава Гашека о бравом солдате Швейке и знаменитую фразу старого сапера Водички: «Говорил я тебе, ты еще мадьяр не знаешь!»… Подобные «теплые» чувства накаляли обстановку до предела.

До поры-до времени большевики вели себя по отношению к эвакуировавшимся чехословакам внешне вполне лояльно. Однако в планы германских «заказчиков» большевицкого переворота и вывода России из войны вовсе не входило спокойное наблюдение за переброской на Западный фронт десятков тысяч свежих бойцов, настроенных резко антигермански, антинемецки, и не скрывавших своей преданности Антанте. Ленину и Троцкому был дан кивок из Берлина – и сразу же произошел вооруженный конфликт между красногвардейцами и «братьями-чехословаками» на железнодорожной станции Чита.

Организатор Красной Армии и «демон революции» Лев Давыдович Троцкий под угрозой смертной казни потребовал от чехословацких легионеров немедленно разоружиться. Но произошло непредвиденное. Чехословацкий корпус, растянутый на огромном пространстве от Дальнего Востока до Поволжья, восстал поголовно. Руководство Антанты призвало чешское командование начать организованную борьбу с германскими союзниками-большевиками. И в результате, при действенной поддержке чехословаков, борцам русского антикоммунстического Сопротивления удалось сформировать правительства Комуча. Началось формирование антибольшевицкой армии под командованием чешского генерала Яна Сыровы (или, по-русски — Сырового).

На беду национальной России, русско-чехословацкое братство по оружию в борьбе с большевками стало давать трещины и сбои по мере поступления в Россию сведений о начавшейся в Австро-Венгрии антигабсбургской революции. С этого момента «братья-чехословаки» стали с каждым днем все явственнее утрачивать интерес к русским делам, стремясь как можно скорее вернуться домой. Правда, первое время «чехов» еще сдерживали некоторые обязательства перед Верховным Правителем России адмиралом Колчаком, а главное – перед Антантой (тоже, впрочем, на глазах терявшей интерес к происходящему в России – особенно после военной капитуляции Центральных держав).

Усугубляя приближающийся конец Колчака, «брвтья-славяне» стали массами покидать истекавший кровью под натиском красных Восточный фронт, захватив Транссибирскую магистраль, забив эшелоны награбленным русским добром (в частности – золотом Государственного банка), бросив тысячи бойцов Белой армии и русских беженцев на верную гибель от жестоких сибирских морозов и рук красных убийц, предав и выдав на расправу эсеровскому Иркутскому комитету Верховного Правителя России адмирала Колчака и совершив еще немало преступлений против доверившихся им русских людей.

После свержения советской власти в Поволжье в результате всенародного восстания, поддержанного частями Чехословацкого корпуса, поднявшими оружие против Советов после попытки большевиков, по указке своих германских «спонсоров» (или, говоря по-русски, «доброхотных дарителей» – кому как больше нравится!), разоружить известных своей непоколебимой преданностью Антанте «братьев-чехословаков», Каппель вступил в сформированной антикоммунистическими повстанцами Народной армии правительства Комуча (Комитета членов Учредительного собрания), совершив головокружительное восхождение по ступенькам военной карьеры, от командира 1-й Добровольческой Самарской дружины до звания Командующего действующими войсками всей армии Комуча.

Сформированное в Поволжье правительство Комуча, рассматривавшее себя в качестве правопреемника всероссийского Учредительного собрания, разогнанного в начале 1918 года большевицкими штыками (в историю вошли печально знаменитые слова командовавшего разгоном «матроса-большевика-партизана» Железняка: «Караул устал! Все расходитесь по домам!» и последовавший на следующий день после разгона Учредительного собрания, презрительно именовавшегося большевиками «Учредилкой», расстрел «ландскнехтами революции» мирной демонстрации (состоявшей главным образом из рабочих!) в защиту «Учредилки» в Петрограде; в действительности «матрос Железняк» был не большевиком, а «анархистом-коммунистом», позднее убитым выстрелом в спину приставленным к нему большевицким комиссаром, но сути дела это не меняло).

По своему составу пришедшее в июне 1918 года к власти Поволжья с помощью чехословацких легионеров правительство Комуча было эсеро-меньшевицким и потому особых симпатий у беспартийного монархиста Каппеля не вызывало. И взаимопонимания с руководством Комуча у Каппеля не было. В правительстве Комуча сидели эсеры, а для русского офицера-монархиста разница между эсером и большевиком была невелика (в дальнейшем правильность подобных взглядов была доказана трагической судьбой Верховного правителя России адмирала Колчака, преданного и убитого как раз эсерами). Тем не менее, Каппель, считая большевиков злом, несравненно и неизмеримо большим для России, служил Комучу честно и не раз отличался в боях с частями Красной армии в Поволжье.

Несмотря на то, что Каппель, находясь на Гражданской войне, уже давно вышел из юнкерского возраста, в душе он оставался настоящим юнкером – не в смысле легкомысленности, а в смысле юношеского максимализма в отношении всего, что касалось Родины, Чести и Совести. Он проявлял благородство и по отношению к противнику, отпуская по домам всех пленных (не изъявлявших желанию вступить в ряды его войск). Владимир Оскарович никогда не допускал никаких реквизиций и бесчинств по отношению к мирным жителям, напоминая своим добровольцам суворовскую заповедь: «С бабами и детьми не воюй». Это, кстати, соответствовало и распоряжениям по армии, отдававшимся адмиралом Колчаком, но в войсках Каппеля их соблюдали особенно неукоснительно.

При этом Каппель обладал несомненным военным талантом. В армии Комуча в Поволжье он возглавлял сводный Ударный отряд из ветеранов-окопников, кавалеристов и двух артиллерийских батарей. С Волги отряд Каппеля поддерживала небольшая речная флотилия. Этот «летучий отряд» Владимира Каппеля был организован по типу партизанского отряда Дениса Давыдова времен Отечественной войны с Наполеоном.

Каппель внезапным налетом (преимущественно ночным) ошеломлял противника, громил его превосходящие силы (превосходство красных достигало обычно 20-ти-30-тикратного размера) и всегда добивался невероятных успехов. Так, в ночь с 6 на 7 августа 1918 года «летучий отряд» Каппеля внезапной атакой (одновременно с суши и с Волги) выбил из Казани два полка красных латышских стрелков (отнюдь не новобранцев, а видавших виды ветеранов-окопников Великой войны) и захватил хранившуюся в Казани половину золотого запаса Российской Империи! Часть этого золотого запаса была израсходована правительством адмирала Колчака на закупку вооружений и военного имущества в Японии; другую – большую – часть адмирал хранил в неприкосновенности, пока она не была частично захвачена чехословаками, а частично, по некоторым сведениям, укрыта в надежном месте генералом бароном Романом Федоровичем фон Унгерн-Штернбергом).

Очистив вместе с чехами от красной нечисти Казань и Симбирск, заманил в ловушку у моста через Волгу большевицкий бронепоезд «Свобода или Смерть!» под командованием краснофлотца А.В. Полупанова, вынудив большевиков взорвать бронепоезд, когда кончились боеприпасы.

Однажды Каппель во время глубокого рейда по тылам красных, окружил самого «демона революции» – наркомвоенмора Льва Давыдовича Троцкого, но тот успел сбежать на бронепоезде. А в другой раз, чуть раньше, каппелевцы едва не захватили штаб красного главкома Восточного фронта Юкумса Вацетиса.

12 сентября 1918 года красная Железная дивизия Г.Д. Гая (Гайка Бжишкяна) после ожесточенных и продолжительных боев превосходящими силами выбила белых из Симбирска. В.О. Каппель в районе железнодорожного моста через Волгу накапливал силы для нового наступления. был подтянут бронепоезд. Оборону моста держали, естественно, не русские люди,а гвардия большевиков — ландскнехты революции — интернационалисты. Основные силы Железной дивизии Гая начали наступление на Самару. 21 сентября красные захватили Сенгилей, 3 октября — Сызрань,6 октября — Ставрополь-на-Волге. 7 октября дивизия гая ворвалась в Самару. Витебский полк красной Железной дивизии, высадившийся 25 сентября в селе Крестовое городище и Старой Майне, начал наступление на Мелексее-Самару, захватив белый бронепоезд. Опасаясь окружения, белые части начали организованный отход.

В.О. Каппель с небольшой охраной своего штаба тайно пробрался лесами к своим. Согласно воспоминаниям его соратников, в окрестностях села Еремкино местные крестьяне в это время прятали каппеля в кроне огромного дуба. В войсках Верховного Правителя России адмирала А.В. Колчака В.О. Каппель, уже в чине генерал-майора, командовал не только 1-м Волжским Корпусом, но и войсковой группой в ходе Челябинской военной операции. В 1919 году Владимир Оскарович командовал 3-й армией и, повышенный в звании до генерал-лейтенанта, являлся последним Главнокомандующим колчаковским Восточным фронтом.

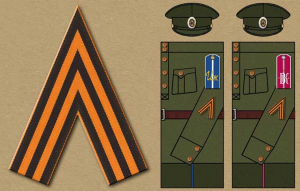

Долгие годы представления громадного большинства «подсоветских» людей о Каппеле и каппелевцах ограничивались основном посвященными «каппелевцам» кадрами «культового» советского фильма братьев Васильевых «Чапаев», снятого в 1934 году. А из этих кадров им больше всего запомнились запечатлевшие надвигающуюся на Анку-пулеметчицу «психическую атаку» якобы «каппелевцев» — зловещих биороботов в зловещей черной форме с белыми погонами и аксельбантами (некоторым, особенно впечатлительным, зрителям они казались «как будто скелетами» – это впечатление усугублялось белыми перекрещенными костями и черепом, ласково улыбавшимся красным с черного знамени, увенчанного православным крестом, не менее враждебным коммунистическому сознанию, чем «Адамова голова». Автору этих строк хорошо запомнился пассаж из «Книги для чтения по истории СССР» для учеников четвертого класса, в которой крайне враждебно описывалась атака белых офицерских полков (правда, не названных «каппелевскими частями»), шедших в «психическую атаку» на доблестных красных орлов — чапаевцев под барабанный бой (!), «в черных мундирах, с крестами (надо думать, Георгиевскими и Владимирскими и Анненскими) на груди, чеканя шаг, как на параде»…Великое все-таки искусство — кино…

).

Сам Владимир Каппель оставался в фильме братьев Васильевых как бы «за кадром», Однако, в качестве некоего олицетворения «каппелевского офицера», перед советским зрителем представал молоденький поручик со стеком в руке и сигаркой в зубах, красиво «идущий умирать» перед своим ощетиненным штыками черным строем (возможно, одурманенный кокаином, чтобы не бояться красных пуль). Полюбуйтесь, товарищи – вот они, как красиво идут — «тиллигенция», «обломки империи», «пауки», «эксплуататоры трудового народа», «гады» (и прочие эпитеты, которыми награждал румынских пограничников «великий комбинатор» Остап Ибрагимович Бендер в заключительных абзацах романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок»).

Между тем, в действительности, войска Владимира Каппеля являлись, по своему составу, отнюдь не дворянско-буржуазно-«тиллигентскими», а как раз рабоче-крестьянскими. Сказанное, кстати, относится и во всей армии адмирала Колчака в целом. В ней постоянно ощущался хронический недостаток офицерского состава. Верховный Правитель России постоянно обращался к формально подчиненному ему Главнокомандующему Вооруженными Силами Юга России генерала А.И. Деникину (в армии которого, наоборот, ощущался явный переизбыток офицеров, так что из офицеров состояли целые роты, батальоны и полки и застывшие в суровом солдатском строю седоусые полковники были в порядке вещей) с просьбой помочь сибирякам офицерами. Но призывы Колчака оставались, как правило, без ответа.

Именно по причине огромной популярности Каппеля не только в армии, но и в рабоче-крестьянской (причем в первую очередь – рабочей!) среде его образ так демонизировался советской пропагандой. С ноября 1918 года под началом Владимира Оскаровича в Волжском (позднее — Сибирском) корпусе воевали целых две дивизии (!) «белых пролетарских добровольцев» — рабочих Ижевского и Воткинского заводов. Еще в августе 1918 года рабочие-ижевцы и воткинцы, все как один, не вынесшие красной кабалы, подняли вооруженное восстание против большевиков и, с белыми повязками на рукавах, стойко держали фронт против них, а затем прорвались к белым, вместе с женами и детьми. Они оставались с Каппелем до конца, проделали весь сибирский Ледяной поход, а затем вместе с остатками белых войск ушли за границу – побежденные, но не покоренные.

Поскольку эти рабочие-каппелевцы абсолютно не вписывались в теорию классовой борьбы Маркса-Энгелса-Ленина-Сталина, они всегда оставались «бельмом на глазу» советской власти, которая именно по этой причине из кожи вон лезла, пытаясь (как выясняется теперь, не без успеха) внедрить в народное сознание образ Каппеля и каппелевцев, как «врагов народа», якобы «классово чуждых» всем «простым советским людям» (что должен был демонстрировать весь их «глубоко антинародный» и «фашистский» внешний вид).

«Зуб» на Владимира Каппеля.

Был у советской власти, кстати, и еще один «зуб» на Владимира Каппеля. Очень уже обидно было «ленинской гвардии», что Каппель молодецким набегом отнял у нее в Казани царское золото.

Между прочим, несмотря на то, что центральным эпизодом фильма «братьев» Васильевых «Чапаев» является разгром «каппелевцев» удалыми чапаевцами, точных сведений о том, встречался ли Каппель в бою с громадной (до 40 000 штыков и сабель) 25-й Чапаевской дивизией (являвшейся по тем временам высоко механизированным соединением, имевшим на вооружении многочисленную артиллерию, бронеавтомобили, мотоциклы и аэропланы; сам легендарный комдив товарищ Василий Иванович Чапаев предпочитал передвигаться отнюдь не на «лихом коне» или тачанке с пулеметом, а на «буржуазной иномарке» — американском автомобиле марки «Форд», с неплохой для описываемого времени скоростью 50 километров в час), на сегодняшний день не имеется.

Историки спорят об этом до сих пор. Но чисто теоретически 25-я Чапаевская дивизия и Волжский (Сибирский) корпус Каппеля могли встречаться в бою в период летне-весеннего наступления красных 1919 года под Белебеем, где прибывавшие из тыла каппелевцы прямо с эшелонов вводились в бой.

Могли они сойтись в бою и при обороне белыми Уфы, где части каппелевского корпуса принимали активное участие в наступлении на захваченный чапаевцами плацдарм — кстати, по приказу Чапаева красная артиллерия обстреливала Уфу, включая мирные кварталы, химическими снарядами (каждый третий выпущенный по обреченному городу снаряд был химическим); впрочем, для «армии мировой революции» применение боевых отравляющих веществ – особенно иприта и фосгена – было чем-то само собой разумеющимся, удушающие газы применяли не только Фрунзе и Чапаев под Уфой, но и Какурин с Жуковым и Тухачевским против повстанческой крестьянской армии братьев Антоновых на Тамбовщине в 1921 году, и многие другие(причем Тухачевский, особенно радевший о сохранности «достояния трудового народа», никогда не забывал своевременно распорядиться об эвакуации из зоны действия химических снарядов как крупного, так и мелкого рогатого скота и домашней птицы — вот каким заботливым и рачительным «советским хозяйственником» был «красный Бонапарт»!).

На даже если бы такого реального боевого столкновения Чапаева с Каппелем и не было в действительности, идеологический заказ, полученный «братьями» Васильевыми, был совершенно однозначен: показать столкновение «народного героя» Чапаева с «врагами народа», которым придавались заведомо нечеловеческие черты. Поэтому облик бойцов истинно Народной армии Каппеля был до неузнаваемости изменен множеством «классово чуждых» и «антинародных» атрибутов.

Как мы уже знаем, белый рыцарь Владимир Каппель умер в результате обморожения (сделавшего необходимым частичную ампутацию ступней) и воспаления легких, во время пятитысячеверстного Ледяного (или Великого Сибирского) похода сибирской Белой армии 26 января 1920 года. Был похоронен своими соратниками, несшими его бренные останки на руках, в Чите, а, когда Читу пришлось оставить под натиском наседавших красных полчищ – перезахоронен перешедшими русско-китайскую границу белыми в Харбине. На последнем островке Белой России в Китае (тогда еще не красном, а желтом, но уже стремительно красневшем).

После утверждения в Китае коммунистической диктатуры Мао Цзэдуна красные китайские власти, под давлением своих советских хозяев из московского Кремля, снесли памятник на могиле Каппеля, а саму могилу сравняли с землей. В 2007 году прах последнего Главнокомандующего войсками Белой Сибири был перенесен в Москву и перезахоронен на кладбище Донского монастыря, между могилами философа Ивана Ильина и генерала Антона Деникина. Упокой, Господи, их души!

Здесь конец и Богу нашему слава!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Недавно на нашу миниатюру откликнулся Ярополк Леонидович Михеев — атаман Всевеликого Войска Донского (ВВД) За Рубежом, Почётный Председатель Русского Обще-Воинского Союза, председатель Общества Галлиполийцев, член редакционной коллегии военного, политического и исторического журнала «Вестник РОВС», редактор журнала «Инженер», издатель «Донского Атаманского Вестника», публицист, войсковой старшина Всевеликого Войска Донского За Рубежом:

«Я просмотрел заметку, что американский экспедиционный корпус был в Сибири в 1918-20. Это неверно, он был до конца 22-го года. Он уничтожил все вооружение и амуницию, проданные Царскому правительству в 1915-м, оплаченные золотом вперед, чтобы не дать белым воспользоваться им. Кроме того, парализовал сибирский ж.д. путь, чтобы пропустить чехословаков, вместе с казанской золотой казной. У меня есть книга командующего амер. корпусом. ген. Ричард Грэвс «Американска авантюра в Сибири 1918-22 гг.», изданная в 1929. Сейчас ее не достать ни за какие деньги. Изъята из оборота, по приказанию правительства.

Ярополк Л. Михеев».

Комментарии: