Treu auf Tod und Leben /1/

Девиз рода Тотлебенов.

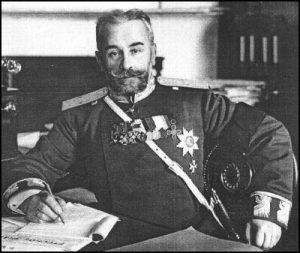

Этот гордый девиз балтийского рода Тотлебенов можно в полной мере отнести и к представителю другого рода «русских немцев», золотыми буквами вписавшего свое имя в анналы отечественной истории. Он стяжал мученический венец как один из символов Православной Руси. Враги Христова и русского имени преследовали и убили его не просто как истинно русского человека и не просто как видного государственного деятеля, беспощадно боровшегося с крамолой на Святой Руси. Его убили не просто как политического противника. Его убили, прежде всего, как одного из вдохновенных носителей идеи Православной Руси, как один из ее зримых символов. Последнее обстоятельство подтверждается, в частности, убийством большевиками в 1918 г. в Москве его сына – Владимира Владимировича фон дер Лауница (1887-1918), расстрелянного только за то, что он носил фамилию своего отца, которого сам Святой Царь-Мученик Николай Александрович назвал Великим.

Как писал протоиерей Константин Богоявленский: «Убили идеально честного человека, доброго, примерного семьянина, верного прямого слугу Царя и редкого горячего патриота, и убили именно за эти дорогие всем русским чисто характерные русские качества и черты» (Памяти СПб. Градоначальника Свиты Его Величества Генерал-Майора В. Ф. фон дер Лауница. Собрано крепколюбившим почившего Д. И. Ш(ишмаревым). СПб., Типография СПб. Градоначальства, 1907).

Владимир Федорович фон дер Лауниц родился 10 (23) августа 1855 г. в селе Каргашине Елатомского уезда Тамбовской губернии (ныне – село Каргашино Сасовского района Рязанской области) от благочестивых православных родителей – Федора Федоровича фон дер Лауница (1811-1886) и его законной супруги Софии Николаевны (1829-1905). Отец Владимира Федоровича, генерал-лейтенант Русской Императорской армии, участник целого ряда военных кампаний, отмеченный многочисленными наградами за доблесть, проходил службу в Лейб-гвардии Гродненском гусарском и Лейб-гвардии Гусарском Его Величества полках.

Владимир Федорович происходил из древнего «остзейского» (балто-немецкого, или, как тогда говорили, балтийского) рода, представители которого служили московским, а позднее – российским Великим государям, начиная с XV столетия. Один из основателей российской ветви рода был в числе лиц, сопровождавших наследницу Восточно-Римского (Византийского) Императорского престола Зою (Софию) Палеолог, будущую супругу Великого Князя Московского Иоанна III (1440-1505), прибывшую в Россию из Рима в 1472 г.

Фон дер Лауницы были типичными представителями русского служилого дворянства, отличаясь беззаветной верностью и преданностью Вере, Престолу и Отечеству.

Детские и отроческие годы Владимира Федоровича прошли в родовом имении, полученном его предками по материнской линии за верную службу России. Об этом сохранились небезынтересные сведения в книге священника о. Константина Богоявленского «Борец-мученик за Святую Русь в смутную годину — Владимир Феодорович фон дер Лауниц, СПб. Градоначальник» (Тамбов, 1912).

С самого раннего возраста мальчик отличался необыкновенной честностью, прямодушием и, в особенности, огромной любовью к людям. Причем любил он не только «ближних своих» в обычном понимании этого слова (хотя и, к сожалению, разительно отличающегося от евангельского!), то есть, не только родственников – родителей, братьев, сестер, не только друзей, но и всех тех людей, с которыми встречался. По свидетельству о. Константина, большую часть своего времени мальчик проводил среди крестьян. Он дружил с пастухами, свинопасами, угощал их принесенными из дома лакомствами. В возрасте всего восьми лет Владимир спас тонущего брата, который с тех пор до конца своих дней неустанно повторял, что обязан Владимиру жизнью. С детских лет Владимир Федорович имел чуткое, любящее сердце, чувства свои проявлял сильно, определенно, горячо и искренно, имел душу крайне мягкую, добрую и отзывчивую, почитал родителей, был верным другом, добрым и любящим братом.

Среди его детских интересов и увлечений на первом плане была история России, которую он хорошо знал, наши былины, наши богатыри. Очевидно, именно тогда в душу ребенка была заложена любовь к самому дорогому для православного русского человека понятию – Святая Русь. Впоследствии эта любовь помогла ему, несмотря на презрение и насмешки либералов, ненависть разрушителей Церкви и России, оставаться верным святорусским идеалам, что стяжало ему любовь и доверие Государя Николая Александровича.

С 1866 по 1877 гг. юноша воспитывался в Пажеском Его Императорского Величества Корпусе в Санкт-Петербурге, по окончании которого получил офицерский чин и уехал на войну с Турцией (1877-1878). По окончании войны добровольно остался служить в освобожденной от османского ига Болгарии, участвуя в восстановлении гражданского порядка в воссозданной древней славянской монархии (тогда еще не королевстве, а княжестве, некоторое время продолжавшем оставаться в формальной вассальной зависимости от Османской империи). При этом Владимир Федорович совершил благородный поступок, диктуемый ему правилами сословной и офицерской чести – взялся выплачивать громадный долг за своего погибшего на войне с турками товарища, за которого он поручился. Ему потребовалось много лет и материальная помощь сестры, чтобы рассчитаться с великодушно взятыми на себя долгами. В период службы в Болгарии В. Ф. фон дер Лауниц, являвшийся начальником Сливенского отряда конной стражи, неизменно проявлял себя пламенным защитником славян от магометанского угнетения. В 1880 г. он вернулся в Россию.

В 1883 г. Владимир Федорович женился на княжне Марии Александровне Трубецкой (1863-1922). Его избранница, Мария Александровна Трубецкая, была наследницей древних русских родов, восходивших своими корнями к Рюрику, а именно — к главной ветви Рюриковичей – к князьям Ивану Красному, Ивану Калите, святым Александру Невскому Даниилу Московскому и к самому Крестителю Руси – Святому равноапостольному князю Владимиру Красному Солнышку. С детства преклоняясь перед идеалами Святой Руси, он сумел и свою собственную семью создать на этой основе, воспитал в традициях Православной Веры шестерых детей, двое из которых – Владимир и Александр – погибли смертью мучеников. Александр Владимирович фон дер Лауниц, которому при производстве в офицеры сам Государь Николай Александрович дал завет: «Быть достойным своего великого отца!», геройски пал за Веру, Царя и Отечество на поле брани в Великую Отечественную войну 1914-1918 гг., под Люблином, 24 августа 1914 года. Владимир Владимирович фон дер Лауниц был в 1918 году расстрелян большевицкими палачами в Москве «за фамилию» (то есть, как сын своего отца).

1885 г. Владимир Федорович вышел в отставку и начал жить сельскохозяйственными заботами. Сохранилось множество свидетельств о его любви к крестьянам и крестьянскому труду. Как говорил о нем епископ Тамбовский и Шацкий Иннокентий (автор Акафиста Святому Преподобному Серафиму Саровскому), В. Ф. Фон дер Лауниц «глубоко жалел русского мужика, ценил и крепко любил его за простоту, за кротость, за набожность, за всю его прямую мужицкую душу» (Преосвященный Иннокентий, Епископ Тамбовский и Шацкий. Слово, сказанное 27 декабря 1906 года в церкви села Каргашина, Елатомского уезда, при погребении СПб. Градоначальника ведомостям», 1907 год, 20 января, с.с. 93-95; «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства, № 71, 1906).

Жизнь в деревне, на лоне природы, близость к земле и ее верным сынам, крестьянам-землеробам, укрепила в нем горячую веру в Бога. Будучи глубоко верующим христианином, он свято чтил Православную веру, в течение всей своей жизни боролся за ее величие и силу и искренне негодовал при виде того безверия и легкомыслия, с которым относилась немалая часть его соотечественников и современников к религиозным вопросам и необходимости жить по заветам Христовым (достаточно сказать, что даже Председатель Государственной Думы Михаил Владимирович Родзянко в своих мемуарах, без тени смущения и ни на мгновение не сомневаясь в правильности своего поведения, вспоминал, как он во время молебна в храме Божием преспокойно вышел на паперть покурить!) И Провидение судило ему пасть от руки иноверца, лечь под сводами Храма Божия после горячей молитвы в нем.

Владимир Федорович принимал активное участие в церковной жизни, с особой ревностью принимал участие в крестных ходах в Харькове и Тамбове, причем сам нес святыни чудотворных икон.

В. Ф. фон дер Лауниц неоднократно избирался губернским предводителем дворянства и мировым судьей. В бытность свою председателем губернского земского собрания в Харькове он проявил себя горячим поборником народного просвещения, боролся за увеличение количества школ и добился повышения ассигнований на школы до 200 000 рублей ежегодно.

Видя настоятельную необходимость крестьян села Рогозянка (Харьковской губернии) в храме (там имелась всего лишь часовня, да и ту власти намеревались закрыть), Владимир Федорович выхлопотал разрешение о закладке церкви, активно участвовал в ее строительстве и впоследствии стал в новом храме церковным старостой. В своем родном селе Каргашине его тщанием был отремонтирован и благоустроен обветшавший храм XVIII в. и построен новый дом для священника. В селе Алексеевка (Харьковской губернии) и селе Каргашине В. Ф. фон дер Лауниц выстроил на свои средства церковноприходские школы и содержал ее в дальнейшем также на свои личные средства. Святейший Синод Русской Православной Церкви неоднократно отмечал его усердие награждениями и представлением к Высочайшей награде.

В 1901 г. Владимир Федорович был призван на государственную службу и назначен Архангельским вице-губернатором. В течение одного года и семи месяцев он окружал своей неустанной заботой русских людей, проживавших на Севере – мурманском побережье, Печоре, Кеми и на Новой Земле. Имея великую любовь к святыням и храмам Божиим, Владимир Федорович проявлял особое попечение об оплоте Православной Веры на русском Севере – Соловецкой обители, расположенной на территории его губернии. Он любил бывать в этом древнем монастыре, уходя от суеты мирской и званых обедов, желая быть только с природой и Богом.

28 августа 1902 г. Владимир Федорович был назначен Тамбовским губернатором. На этом высоком и ответственном посту В. Ф. фон дер Лауниц достойно прошел земное испытание властью, никогда не злоупотребляя ею, а напротив, обращая власть во благо для помощи обездоленным, слабым и бедным, защищая основы народной жизни и веры от разрушителей. Он любил искренность, прямоту, ненавидел ложь и лицемерие, всегда старался относиться к делу не формально, не бюрократически, не ограничиваясь сухими канцелярскими предписаниями. По единодушным воспоминаниям сослуживцев, подчиненных и других близко знавших его людей, он всю душу свою без остатка вкладывал в каждое дело, стремясь сам лично все разузнать, помочь, чем только возможно, облегчить и утешить.

Вместе с епископом Иннокентием, Владимир Федорович был Промыслом Божиим избран организатором Саровских торжеств 1903 г. Именно на них двоих легла вся тяжесть и ответственность за успех этого величайшего события в церковно-общественной жизни России накануне великой Смуты. Епископу Иннокентию досталась церковная сторона торжества. В. Ф. фон дер Лауницу – обеспечение гражданского порядка, охрана, и вся административно-организационная сторона. «И», — как писал епископ Иннокентий – «сколько вложил он в это торжество Церкви своего труда, хлопот, забот, опасений и тревоги, — то видел и ценил Царь-Богомолец, да с высоты небес призирал святой прославляемый Саровский Праведник». Ввиду нехватки отпущенных средств, Владимир Федорович многие мероприятия проводил за свой счет. Им были на свой счет пошиты новые мундиры для чиновников, участвовавших в торжествах, организованы медицинские пункты, устроены походные кухни ( а ведь накормить и разместить 300 000 человек было весьма не просто!).

Именно 19 июня (1 августа) 1903 г. в Сарове русский народ и русский Царь убедились, что они составляют единое духовное и церковно-государственное целое. Именно в Сарове произошло духовное сближение В. Ф. фон дер Лауница с Царской Семьей, открылось единство их идеалов. «Саровские торжества укрепили в Государе веру в его народ. Он видел вокруг себя, совсем близко, несчетные толпы, охваченные теми же чувствами, что и он, трогательно выражавшие ему свою преданность. Он видел и крестьянство, и духовенство, и дворянство» (Ольденбург С.С. «История царствования Императора Николая II», Белград, 1919. Т. 1, с. 211).

В ходе Саровских торжеств В. Ф. фон дер Лауниц спас Государыню Императрицу Александру Федоровну. Какая-то неизвестная женщина, стоявшая в толпе недалеко от Государыни, ткнула палкой с острым железным наконечником лошадь, впряженную в карету. Лошадь встала на дыбы и понеслась прямо на Государыню. Царица неминуемо была бы растоптана, если бы не фон дер Лауниц, отличавшийся богатырским телосложением и молниеносно среагировавший на опасность. Владимир Феодорович схватил взбесившуюся лошадь под уздцы и удерживал ее, пока не подоспела подмога. При этом он от страшного напряжения порвал связки на правом плече и до конца жизни не вполне владел правой рукой. Зато он спас Государыню. Согласно воспоминаниям свитского генерала Александра Александровича Мосолова, в ходе Саровских торжеств несколько ранее инцидента с лошадью произошел еще один достопамятный эпизод. Государь Николай Александрович неожиданно для сопровождавших его лиц прошел за оцепление и смешался с толпой, оказавшись полностью отрезанным от свиты. Опасаясь за Монарха, фон дер Лауниц и Мосолов пробились к нему сквозь толпу и, подняв Царя на руки, посадили его на плечи, откуда он был виден всем собравшимся русским людям, горячо приветствовавшим своего обожаемого Монарха. Оба эпизода говорят не только о недюжинной физической силе, но и о храбрости тамбовского губернатора, всегда готового пожертвовать собой за Царя и Царицу.

В память о Саровских торжествах будущий святой священномученик архимандрит Серафим (Чичагов) от имени совершавшего прославление архиерейского и священного Собора преподнес В. Ф. фон дер Лауницу великие святыни – Крест с частицей святых мощей Преподобного Серафима Саровского, часть мантии новопрославленного святого и часть камня, на котором молился Старец, с написанным на нем иконописным изображением, а также наперсную икону Преподобного. Такие же дары получила Царская Семья.

За усердие, проявленное при подготовке и проведении Саровских торжеств. Владимир Федорович фон дер Лауниц был удостоен Высочайшей благодарности Государя Императора Николая Александровича.

В 1904 г. темными силами была развязана русско-японская война, в которой за спиной Японии стояла извечная ненавистница России – Англия (а точнее говоря — финансисты Лондонского Сити). Владимир Федорович обратился с прошением о направлении его в действующую армию, но получил отказ. В подчиненной ему Тамбовской губернии он образцово и продуманно организовал мобилизацию и проведен сбор пожертвований для защитников Отечества (причем самым первым и щедрым жертвователем был сам Владимир Федорович). Его тщанием для действующей армии было собрано в Тамбовской губернии 300 000 рублей наличными и огромное количество пожертвований вещами и продуктами питания, отправлявшихся на фронт целыми вагонами. Именно Тамбовская губерния первой в России внесла пожертвования на восстановление потопленного японцами русского флота.

В подведомственной ему губернии Владимир Федорович организовал лазареты для раненых и увечных воинов. Один из этих лазаретов был им организован в своем собственном доме-усадьбе в селе Каргашине. А самым крупным из основанных Владимиром Федоровичем лазаретов стал Тамбовский госпиталь имени Преподобного Серафима, для содержания которого губернатор распорядился печатать в губернской типографии литературу церковно-просветительного содержания.

В годы революционного брожения, омрачившего начало прошлого века, В. Ф. фон дер Лауниц, «без лести преданный» Престолу и Царю, нисколько не поддался либерально-нигилистическим настроениям немалой части русского «образованного» общества продолжал неуклонно оставаться на позициях Православной российской государственности и неизменно видел свой долг в защите устоев Русской Церкви и Русского государства. То, что данная позиция вызывала насмешки и презрение а так называемых «прогрессивных» кругах русского (впрочем, только по названию) общества, Владимира Федоровича нимало не заботило. Для него имело значение другое – его позиция была близка идеалам, определявшим мировоззрение Императора Николая II. Это и послужило духовному сближению Монарха с Его Верноподданным.

Владимиру Федоровичу выпал жребий противостоять разрушительным силам, стремившимся разжечь в России гражданскую войну. Еще в бытность председателем губернского земского собрания в Харькове ему впервые довелось столкнуться с революционным движением, тогда еще только набиравшим силу. Уже тогда вожди этого движения, жившие чужим умом и на чужие средства, старались сеять классовую вражду и сеять смуту. Подлинно христианский облик Владимира Федоровича выразился в том, что он одним из первых земских деятелей выступил не против этих лиц, а против их политики. Еще тогда он своим прозорливым умом понимал всю опасность разделения русского народа, которого всегда добивались революционеры и которое спустя 20 лет привело к Гражданской войне. А в 1904 г. произошла ее «генеральная репетиция».

Революционные агитаторы организовывали в селах Тамбовской губернии кровавые беспорядки, совершали жестокие акты насилия и грабежи. Царский слуга, памятуя о том, что он – «власть предержащая», которая, по слову Апостола Павла, «не напрасно носит меч», путем решительных и продуманных действий, делая основной упор на увещевание одураченных красными агитаторами крестьян, сумел остановить беспорядки, грозившие большим кровопролитием и гибелью множества русских людей. Более того, виновные в грабежах возвратили награбленное и принесли церковное покаяние. Под управлением В. Ф. фон дер Лауница вверенная его попечению Тамбовская губерния менее других пострадала от последствий «первой русской революции» (а впоследствии дольше всех других российских губерний сопротивлялась кровавой большевицкой диктатуре – вспомним антикоммунистическое восстание Антонова на Тамбовщине, с величайшим трудом и с применением жесточайших мер, вплоть до применения химического оружия, концлагерей для членов семей повстанцев и расстрелов заложников! – подавленное большевиками; факт многозначительный!). Память о даре миротворчества, которым Господь щедро наделил Владимира Федоровича, стремившегося прежде всего выполнить евангельскую заповедь: «Блаженны миротворцы…» (Мф. 5, 9), сохранилась в свидетельстве жительницы села Каргашина И. Лаптевой (ее родители работали в имении В. Ф. фон дер Лауница): «больше всего Владимир Федорович любил, чтобы все было миром и ладом, а не любил больше всего – когда ругаются» (Соколов В. Н. Борец-мученик за Святую Русь Владимир Феодорович фон дер Лауниц. Ставрополь, 2000, с.10).

За свои православные убеждения и патриотическую деятельность губернатор В. Ф. фон дер Лауниц (как и епископ Иннокентий) был приговорен крамольниками к смертной казни, о чем было объявлено 14 октября 1905 г. в специальной прокламации. Двое его заместителей, вице-губернаторов, были застрелены красными террористами, но его самого Бог сохранил от рук подлых убийц, заливших в годы новой Смуты русской кровью многострадальную землю нашего Отечества.

31 декабря 1905 г. Владимир Федорович был, по именному указу Его Императорского Величества, назначен Градоначальником Столицы Всероссийской Империи. В Санкт-Петербург его провожали со слезами на глазах все сословия Тамбовской губернии, в том числе – «нищая братия», которую он так любил. По свидетельству очевидцев, к отправлению поезда собралось не менее 600 тамбовских бедняков, желавших проститься со своим заступником и благодетелем. Они как будто чувствовали, что провожают его «в Крестный путь на Голгофу».

В листовке от 14 октября 1905 г. революционеры приговорили В. Ф. фон дер Лауница к смерти, назначив днем «свершения народной расправы» (как они высокопарно именовали совершаемые ими подлые убийства) 21 декабря (но без указания года). Памятуя об этом, нельзя не вспомнить, что Каиафа приговорил Спасителя к казни, сказав: «…лучше нам, чтобы один человек умер за людей…Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ» (Ин. 11, 50-51).

Вследствие либеральных реформ начала прошлого века северная столица России – Санкт-Петербург – начал оспаривать у Одессы, Баку и Тифлиса «лавры» рассадника всероссийской преступности. Рука об руку с ростом криминалитета, увеличивалось количество игорных домов, казино, «увеселительных» заведений, притонов разврата и иных «плодов вожделенных свобод». Менее года назад произошла кровавая провокация на Дворцовой площади 9 января, до сих пор продолжавшая будоражить умы и чувства многих людей. Честность, принципиальность и в то же время твердая решимость покончить со злом, характерные для В. Ф. фон дер Лауница, оказались для больного города горьким, но целительным лекарством. Став градоначальником Петербурга, покрытого сетью игорных домов, притонов подлости и разврата, честный труженик, Владимир Федорович, не находил ни малейшего оправдания для этой мерзости нравственного состояния петербургского общества, понимая, что именно разврат душ является почвой для зарождения и развития преступлений всякого рода, до политических включительно.

В своем письме от 22 мая 1906 г. градоначальник писал: «тяжелое лихолетье приходится переживать. Обезумевшие, опьяненные успехом враги нашей настрадавшейся Родины усиленно продолжают свою дьявольскую пропаганду. Все им позволено, все им на руку, и под знаменем: «Цель оправдывает средства – подлоги, ложь, клевета, убийства, террор, подкуп – их лозунги! Под рукоплесканье с толку сбитой толпы хулиганов, принимаемой за русский народ, провозглашаются возмутительные воззвания…Вера Православная, Родина, Царь – все насмарку, как устаревшие, негодные принципы…Неустанно повторяю: «Велик Бог Земли Русской», — и с глубокой верою и надеждою взираю на будущее. С нами Бог, я верю я, что полный ласки, доброго желания призыв Государя к совместной дружной работе по устроению дорогой Родины – к искони верному своему народу – крестьянству, будет услышан и понят!»

Помимо успешной административно-хозяйственной деятельности, В. Ф. фон дер Лауниц сумел очистить город от хулиганья, поставил заслон на пути организованной преступности, беспощадно пресекая попытки криминальных кругов взвинчивать цены на продукты питания и тем самым «репетировать» будущий февральский переворот 1917 года (О мерах, предпринятых градоначальником Санкт-Петербурга В.Ф. фон дер Лауницем по недопущению поднятия цен на продукты питания. – «СПб. ведомости», №85, 1906).)

Крепкие узы духовной дружбы и взаимной любви связывали В. Ф. фон дер Лауница с великим Святителем Земли Русской – Святым Праведным Иоанном Кронштадтским (1828-1908). Владимир Федорович часто бывал в монастыре на Карповке, оказывал большую помощь в завершении строительства и благоустройстве обители, жертвуя все необходимое своей неоскудевающей рукой из собственных средств. Святой Кронштадтский Пастырь отвечал Владимиру Федоровичу искренней любовью и неоднократно бывал у него в гостях, что засвидетельствовано многочисленными фотографиями и воспоминаниями современников. Когда одной из дочерей градоначальника грозила потеря зрения, горячие молитвы святого Иоанна спасли ее от слепоты.

Верность В. Ф. фон дер Лауница Престолу и Отечеству, его честность и неподкупность, чистота его Православной Веры и всех его помыслов довели бешеную ненависть к нему со стороны антирусских, антихристианских и, в первую очередь, антиправославных революционных сил до настоящего пароксизма. В списке лиц, приговоренных революционерами к смерти, имя Владимира Федоровича стояло на третьем месте (после имен Государя Императора Николая Александровича и премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина). Не было недостатка в покушениях и угрозах. Близкие и друзья советовали фон дер Лауницу просить о переводе на другую должность, подальше от Санкт-Петербурга. На это он всегда давал один ответ: «Останусь, пока нужен Государю». Будучи не только человеком с мягким, отзывчивым сердцем, но и человеком с (характерным в особенности для русских «остзейцев») железным сознанием честно исполняемого долга, он говорил, что лично ему смерть не страшна, а страшно ослабление веры и силы у людей, не слишком твердых и уравновешенных, вследствие каждой смерти верного слуги Царя от злодейских рук убийц.

На 21 декабря 1906 г. в Петербурге было назначено освящение новой клиники Института экспериментальной медицины на Лопухинской улице. Участники торжества собрались за богослужением в храме клиники. По словам очевидца, В.Ф. фон дер Лауниц во время Обедни молился Богу, стоя на коленях у колонны близ алтаря. «Смерть, очевидно, витала над ним».

Когда, по окончании Божественной Литургии и молебна, Владимир Федорович, в числе прочих, подойдя к Кресту, двинулся к выходу из Храма, под церковными сводами прогремели выстрелы, произведенные в спину В. Ф. фон дер Лауницу одетым во фрак и белый галстух рыжеволосым молодым человеком, стоявшим у входа в храм. Смертельно раненый убийцей-эсером по партийной кличке «Адмирал» двумя выстрелами, произведенными в упор (одна из пуль, вошедшая в шею градоначальника под самым затылком, пробила его мозг), петербургский градоначальник В. Ф. фон дер Лауниц упал, обагрив своей праведной кровью порог храма Божия, где только что совершилась Безкровная Жертва, и с улыбкой на устах предал свой дух Господу. Перед смертью он успел сложить персты правой руки для Крестного знамения, что видели 24 декабря (с.с.) 1906 г., в Рождественский сочельник, во время отпевания Владимира Федоровича Высокопреосвященным Антонием, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, почитатели покойного, благоговейно целовавшие его руку».

Присутствовавший при убийстве принц Ольденбургский схватил убийцу за руку с револьвером. Террорист сумел произвести еще четыре выстрела. Пули попали в стены и ранили рикошетом нескольких человек. Кровавой трагедии положил конец адъютант принца Ольденбургского, ударом шашки разрубивший террористу череп. Но помощь пришла уже слишком поздно.

Первоначально планировалось присутствие на богослужении также премьер-министра П. А. Столыпина, который, однако, был накануне предупрежден агентом тайной полиции о готовящемся на него и на градоначальника покушении и, вняв уговорам жены, предпочел остаться дома. Но неустрашимый фон дер Лауниц, несмотря на предупреждение, смело пошел навстречу своей судьбе.

Сменивший его в должности Московского генерал-губернатора другой Владимир Федорович — Джунковский (генерал-майор Свиты Его Императорского Величества, товарищ министра внутренних дел и командир Отдельного Корпуса Жандармов!!!) оказался, к сожалению, государственным изменником, причем таким отпетым, что, как говорится, «негде было пробы ставить». Этот тайно симпатизировавший революционерам высокопоставленный масон, пользуясь своим высоким служебным положением, активно помогал крамольникам, а после октябрьского переворота 1917 г. пошел на службу в большевицкие карательные органы ЧК, ГПУ и НКВД (для нужд которых, в частности, разработал паспортный режим), подвизался в качестве большевицкого агента при Великом Князе Николае Николаевиче, активно участвовал в чекистской шпионской «игре» с русской белой эмиграцией, известной как «Операция «Трест»»). Правда, в 1938 г. коммунисты сами уничтожили своего верного цепного пса «из бывших» за ненадобностью, но легче никому от этого не стало…

Государь Николай Александрович повелел похоронить своего верного слугу в хрустальном гробу. Тело убиенного мученика, согласно его завещанию, было отправлено на его родину, в село Каргашино. 27 декабря, на третий день Рождества Христова, оно было перенесено крестным ходом от станции Н.-Мальцево (Казанской железной дороги) до села Каргашина для совершения панихиды и чина погребения в сельском храме Преосвященным Иннокентием, епископом Тамбовским и Шацким. Когда в начале Литургии хрустальный гроб был открыт, взорам молящихся предстало тело усопшего без малейших признаков тления (хотя бальзамирования не было), что, в соответствии с православной традицией, считается явным признаком святости…

В.Ф. фон дер Лауниц был погребен за алтарем храма. На его могиле был установлен памятник в виде черного каменного креста на скале – символ Голгофы.

В 1922 г. безбожные большевики осквернили могилу верного слуги Царева (а также могилу его геройски павшего в 1914 г. под Люблином сына Александра, тело которого было найдено матерью и перевезено с фронта для перезахоронения в родной земле). Во время кощунства многочисленные свидетели видели, что тело покойного сохранилось нетленным. Но это не остановило изуверов, которыми руководил большевик Янин, присланный из красного Петрограда для установления советской власти на непокорной Тамбовщине. Парадный мундир и сапоги Владимира Федоровича снял с трупа и забрал себе главарь местной ЧК, который, по свидетельству сельских жителей, щеголял в этих сапогах чуть ли не до начала советско-германской войны. Ограбленное тело было брошено рядом с оскверненным храмом, а хрустальный гроб позднее служил в местном колхозе корытом для стирки белья, пока не был разбит на куски. Отдельные осколки гроба до сих пор благоговейно сохраняются потомками и почитателями Владимира Федоровича – в частности, его правнуком М. Ю. Лермонтовым, рассказавшим автору данного очерка эту историю.

До настоящего времени уцелел, однако, памятник (скала-Голгофа и стоящий на ней крест) верного слуги Царя и Отечества с надписью, гласящей: «Владимиръ Феодоровичъ фонъ-деръ Лауницъ 10 авг. 1855-21 дек. 1906). Перед крестом – яма размером 3 на 4 метра и глубиной около 2 метров, поросшая густой травой и кустарником… Местные советские власти не раз пытались снести памятник, но им это не удалось даже с помощью стального троса, привязанного к бульдозеру (!). Следы от этого троса сохранились до сих пор…

Здесь конец и Господу нашему слава!

ПРИМЕЧАНИЕ

/1/ Нем.: «Верный не на жизнь, а на смерть».

В миниатюре записи мы поместили герб балтийского рода фон дер Лауниц.

Комментарии: