Первоначально на прусском Железном кресте, учрежденном в 1813 году в период Освободительной войны против Наполеона, совершенно отсутствовали какие бы то ни было надписи или изображения, что еще больше усиливало его сходство с рыцарским крестом Тевтонского Ордена. Но позднее на реверсе прусского Железного креста появились три дубовые веточки, начальные буквы имени короля-учредителя «ФВ» (FW, то есть: Friedrich-Wilhelm) под прусской королевской короной, и год учреждения награды «1813». Это изменение было связано с коллективным пожалованием сразу двенадцати тысячам иностранных подданных прусского Железного Креста в его первоначальной форме (вошедшего в историю наполеоновских войн вообще и в историю русской Императорской Гвардии – в частности, под названием «Кульмского Креста»).

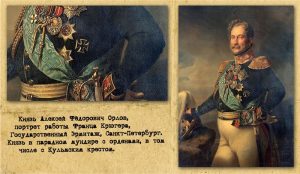

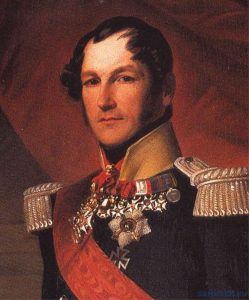

К этой «импровизации» (если не сказать: уловке!) король Пруссии Фридрих Вильгельм III был вынужден прибегнуть в результате битвы, разразившейся близ богемской (чешской) деревеньки Кульм (по-чешски: Хлумец) примерно в сорока километрах к югу от столицы Саксонии – Дрездена. Битва при Кульме разыгралась 29-30 августа (17-18 августа старого стиля) 1813 года между Богемской армией союзников по антинаполеоновской коалиции, включавшей в свой состав русские, прусские и австрийские войска, и французским корпусом генерала Д. Вандама. Союзные войска, под командованием «великого Медлителя», австрийского фельдмаршала князя Карла фон Шварценберга отступали после поражения, нанесенного им французами в Дрезденском сражении, на юг через Рудные горы. С востока их отход прикрывал русский отряд генерала графа А.И. Остермана-Толстого (см. гравированный портрет вверху слева), состоявший из Гвардейской пехотной дивизии, гвардейской кавалерии и нескольких армейских частей. 29 (17) августа 1813 года корпус генерала Вандама, наступавший в тыл союзникам на Теплиц (Теплице), атаковал отряд графа Остермана-Толстого под Кульмом. Упорно сопротивляясь натиску превосходящих сил французов, русский отряд ценой больших потерь остановил противника, угрожавшего зажать отступавшую союзную армию в тесном горном ущелье. В бою

графу Остерману-Толстому оторвало руку французским ядром. По преданию, тяжело раненый герой воскликнул: «Вот плата за честь командовать российской гвардией!». Вследствие тяжелейшего ранения Остермана командование принял будущий «покоритель Кавказа», генерал А.П. Ермолов. 30 (18) августа к Кульму подоспела часть главных сил союзной армии под командованием генерала М.Б. Барклая-де-Толли (1-я Кирасирская дивизия), а в тыл Вандаму ударил спешно подошедший прусский корпус генерала Ф. Клейста фон Ноллендорфа. Сражение 30 (18) августа завершилось окружением и разгромом всего корпуса Вандама. Французы потеряли пять тысяч убитыми и двенадцать тысяч пленными. Сам Вандам со всем своим штабом был взят в плен. В руки союзников попали богатые трофеи: восемьдесят одна пушка, более двухсот повозок с боеприпасами, два орла и три знамени.

Союзники потеряли в общей сложности около десяти тысяч человек убитыми и ранеными, причем в русском отряде Остермана-Толстого и Ермолова, принявшем на себя основной удар Вандама, был убит или ранен почти каждый второй. После поражения французов под Кульмом наполеоновская армия начала спешно отходить к Лейпцигу. Так битва под Кульмом стала переломным моментом в войне и прелюдией к «битве народов» под Лейпцигом, ознаменовавшей собой закат владычества Наполеона Бонапарта над Европой. Перефразируя слова Петра Великого, назвавшего в свое время победу русской армии над шведским корпусом Левенгаупта при Лесной «матерью победы Полтавсокй», можно с полным основанием назвать победу над французами под Кульмом «матерью победы Лейпцигской».

В награду за проявленную доблесть граф Остерман-Толстой был пожалован русским Императором Александром I Военным Орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 2-й степени, австрийским Императором – Командорским крестом Военного Ордена Марии-Терезии, а прусским королем – Большим крестом Ордена Красного Орла. Кроме того, король Пруссии Фридрих-Вильгельм III, лично наблюдавший за ходом битвы, объявил, что награждает за доблесть, проявленную в этом сражении, всех участвовавших в нем русских «чудо-богатырей».

И тут же встал вопрос о том, чем же их конкретно наградить? Ведь пожалование иных наград, кроме только что учрежденного Железного креста (см. илл. выше), прусским королем было приостановлено, а Железный крест, по своему Статуту (Уставу), являлся наградой отнюдь не коллективной, а индивидуальной, предназначался исключительно для награждения пруссаков и лишь за редким исключением жаловался иностранцам (да и то – преимущественно немцам из армий других германских государств). Вот тогда-то прусский король и решил проявить свою редкостную «способность к импровизации», объявив Железный крест в его выдававшейся до сих пор форме особым «Знаком отличия» под названием «Кульмский крест», не имеющим своего Статута. И было решено вручать Кульмский крест не за личную доблесть и не по отдельности конкретным отличившимся в бою русским офицерам и нижним чинам, а, в качестве коллективной награды – по полкам, в знак признания коллективных заслуг данной гвардейской части и в память о Кульмском сражении.

И вот, 4 декабря (старого стиля) 1813 года одной из берлинских шелкоткацких фабрик был дан королевский заказ на изготовление целой партии в 12 000 Кульмских крестов, поскольку король поначалу решил воспользоваться своей прежней идеей об изготовлении наградных крестов из черной шелковой ленты с белой каймой (а для прочности укрепить ленту бумагой). Однако комиссия по учреждению Кульмского креста, осмотрев образцы «ленточных крестов», проект отклонила и сделала другой заказ – на кресты из жести с серебряными и бронзовыми рантами – для нижних чинов, и из серебряного листа – для офицеров (тут уж скуповатый прусский король проявил необычную для себя щедрость!).

Вручать Кульмские кресты русским гвардейцам планировалось 23 апреля (старого стиля) 1814 года в Париже, после подписания мирного договора. Однако план сорвался из-за недостаточного количества наградных знаков, имевшихся в наличии на тот момент. Поскольку наградной лист от 2 сентября (старого стиля) 1813 года был уже обнародован, представлялось невозможным вручить награду одним, а других обойти. Ведь в русских полках уже стало известно, что весь личный состав гвардейских частей – от генерал- фельдмаршала до рядового! – награжден «прусским крестом».

И тогда русские гвардейцы, не дожидаясь пожалования «настоящих» крестов, стали сами делать себе кресты из жести и кожи французских трофейных седел, накладывая черную кожу на белый металл и оставляя металлическую полосу с дырочками для пришивания креста к мундиру.

До наших дней дошло несколько вариантов Кульмского креста – одни пришивались к мундиру, другие – прикалывались булавкой, третьи имели на концах петельки или шарики и пришивались за них. Возможно, кстати, что некоторые русские генералы получили, все-таки, вместо Кульмских, Железные кресты (эти две награды, в самом деле, не всегда отличишь друг от друга).

Любопытно, что старейшая прусская масонская ложа «К трем глобусам», или «К трем земным щарам» (Zu den drei Weltkugeln) в Берлине, находившаяся под Высочайшим покровительством Прусского Королевского Дома Гогенцоллернов, в период Освободительного похода российских войск в Германию (1813-1814 гг.) основала филиальную ложу «К Железному Кресту» (Loge zum Eisernen Kreuz), она же «Ложа железного креста», предназначенную «для соединения прусского и русского офицерства» (Селянинов А. Тайная сила масонства, Спб., 1911, с. 113). В ложе «К Железному Кресту» состоял, в частности, известный русский военный деятель и историк эпохи Императоров Александра I и Николая I, А.И. Михайловский-Данилевский, со временем достигший высокой 32-й масонской степени. «Главное наше утешение и рассеяние», — писал он в своих мемуарах, — состояло в масонской ложе, образованной в прусской армии в 1813 году под названием «Ложи железного креста»… Произносимые в ложе Железного креста речи исполнены были пламеннейшей любви к Отечеству; говоренные на другой день или накануне сражений, они производили в душах наших самые благородные порывы». Или вот еще: «Один из приятнейших вечеров провели мы в Париже в «Прусской ложе железного креста» (Русская старина. 1900. № 9, с. 640, 641). Членами масонской ложи «К Железному Кресту», кроме А.И. Михайловского-Данилевского, состояли Н.И. Тургенев, П.И. Пестель, князь С.Г. Волконский, М.А. Фонвизин, князь П.П. Лопухин, А.Ф. фон Бригген и другие, в том числе многие будущие декабристы.

В первой половине XIX века Кульмский крест пользовался в России огромной популярностью и почетом, хотя именовали эту награду в нашей стране по-pазному, одни – «Прусским Железным Крестом», другие – «Знаком Отличия Железного Креста» (по аналогии со Знаком Отличия Военного Ордена Святого Георгия). Знаки, изготовленные в Берлине, попали в столицу Российской Империи только в мае 1815 года. 26 апреля (старого стиля) 1816 года «Русский Инвалид» писал: «… 24 числа сего месяца получены здесь отличия «Железного креста». Его Величество Король Пруссии Высочайше соизволил определить оные для раздачи тем из Гвардейских частей, которые с отличным мужеством сражались при Кульме в 17 день августа 1813 года. По случаю вручения сих лестных наград командующий Гвардейским корпусом Господин Генерал от Инфантерии Милорадович отдал следующий приказ: «Государь Император и Союзные монархи вместе с целой Европою отдали полную справедливость непреодолимому мужеству, оказанному войсками Российской Гвардии в знаменитом бою при Кульме в 17 день августа 1813 года. Но Его Величество Король Прусский, желая особенно ознаменовать уважение Свое к отличному подвигу сих войск, соизволил наградить их Знаком Отличия Железного Креста…» (курсив наш – В.А.).

Вручались Кульмские кресты в торжественной обстановке в столице Российской империи — блистательном Санкт-Петербурге. По поводу их вручения состоялся военный парад. А в Австрии был сооружен монумент в честь победы союзников под Кульмом и отчеканена памятная медаль с латинской надписью на аверсе: «Мужеству Российской Гвардии при Кульме».

Многие из награжденных русских сберегли свои первык, самодельные кресты, изготовленные еще на поле битвы под Кульмом, и носили именно их, а не «официальные» Кульмские кресты. Сохранились даже орденские колодки с двумя (!) Кульмскими крестами — «самодельным» и «официальным».

С тех пор память о доблести, проявленной русской гвардией при Кульме и удостоенная столь высокой награды, вошла в анналы воинской слрвы Российской Империи, и «русский Железный крест» часто присутствовал на полковых и юбилейных Знаках частей Российской Императорской гвардии и армии. В Царствование Государя Императора Николая II, в преддверии торжеств, посвященных широко отмечавшемуся столетию Отечественной войны 1812 года, в частях Императорской гвардии и армии, участвовавших в Кульмском сражении или ведших свое происхождение от участвовавших в нем частей, стали учреждаться нагрудные знаки в форме Кульмского креста. Такие знаки были (в хронологической последовательности) учреждены:3.6.1903 года — для лейб-гвардии Конно-гренадерского полка; в 1903 году — для лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка (юбилейный знак); 8.7.1907 года — для лейб-гвардии Егнрского полка; 8.2.1910 года — для Гвардейского экипажа; 26.6.1910 года — для лейб-гвардии Санкт-Петербургского Короля Фридриха-Вильгельма III полка; 19.8.1911 года — для лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка; 19.4.1913 года — для 121-го пехотного Пензенского генерал-фельдмаршала графа Милютина полка; 5.3.1914 года — для 4-го гусарского Мариупольского Императрицы Елизаветы Петровны полка.

Лейб-гвардии Гвардейский экипаж был сформирован 16 февраля 1810 года по штату гвардейского батальона. Он предназначался для комплектования команд и обслуживания придворных яхт и гребных судов, а также придворной и гарнизонной караульной службы. Экипажу было пожаловано знамя сухопутного образца.

Лейб-гвардии Гвардейский экипаж участвовал в следующих военных кампаниях:

- В кампаниях 1812 года и 1813—1814 годов Гвардейский экипаж в составе шести рот и артиллерийской команды состоял при Действующей армии и выполнял функции понтонного батальона (строил, исправлял и уничтожал мосты) тогда же в качестве пехотной части принимал участие в делах под Бауценом и Кульмом в 1813 году, в 1814 году вступил в Париж.

- В 1828 году Гвардейский экипаж направлен в действующую армию, участвовал в штурме Варны, использовался в качестве морской пехоты.

- В 1831 году 6—я рота участвовала в подавлении польского мятежа 1831 года в качестве понтонной части (обеспечение переправ).

- В кампанию 1854—56 годов чины Гвардейского экипажа участвовали в боевых действиях как морская часть, составляя экипажи морских кораблей Балтийского флота.

- В 1863 году одна рота Гвардейского экипажа участвовала в подавлении польского мятежа в качестве понтонной части (обеспечение переправ).

- В кампанию 1877—78 годов против турок Гвардейский экипаж находился в действующей армии, использовался в качестве понтонной части, а также комплектовал команды минных катеров.

- В 1905 году часть Гвардейского экипажа участвовала в неудачном для Русского Императорского Флота морском Цусимском сражении русской эскадры адмирала Рожественского с японской эскадрой адмирала Того.

- В Первой мировой войне Гвардейский экипаж комплектовал корабли речных военных флотилий.

Гвардейский флотский экипаж участвовал в Восстании декабристов 14 декабря 1825 года в Петербурге.

Последним командиром экипажа был контр—адмирал Великий князь Кирилл Владимирович, двоюродный брат Императора Николая II. 8 февраля 1910 года, в память 200—летнего юбилея этой прославленной воинской части, был утвержден знак Гвардейского флотского экипажа.

Статут награды

Основания для награждения

Прохождение службы в рядах лейб-гвардии гвардейского экипажа.

Порядок ношения

Знак носился на кителе на левой стороне груди, ниже других наград.

Описание награды

Знак лейб-гвардии Гвардейского экипажа утвержден 8 февраля 1910 года, в память 200-летнего юбилея экипажа. За основу знака взят Кульмский крест, в память об отличии Гвардейского флотского экипажа в сражении у Кульма в 1813 году.

Знак заказывался награжденными за свой счет, в любой ювелирной мастерской. Существует несколько вариантов этих знаков изготовленных разными фирмами.

Внешний вид

Офицерский вариант.

Серебряный Кульмский крест, покрытый матовой эмалью черного цвета. В центре креста золотой вензель Императора Николая II, увенчанный золотой Императорской короной. На правом луче дата 1810, на левом луче дата 1710, на нижнем луче — 1910, выполненные выпуклыми полированными буквами.

Знак для нижних чинов.

Идентичен офицерскому, но изготовлен из белого металла или бронзы и в место эмали покрыт черной краской.

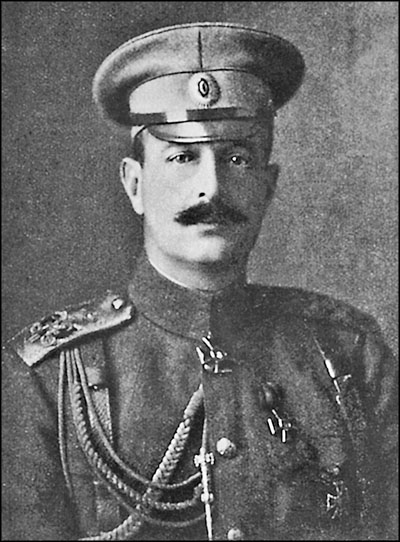

Примеры награждений

Великий князь Кирилл Владимирович (1876—1938). Контр—адмирал, командир крейсера «Олег» и последний командир Гвардейского флотского экипажа. Носил офицерский знак Гвардейского флотского экипажа.

Мазуров Георгий Николаевич (1867—1918). Русский военный моряк, генерал-майор, командир Морского полка особого назначения. Носил офицерский знак Гвардейского флотского экипажа.

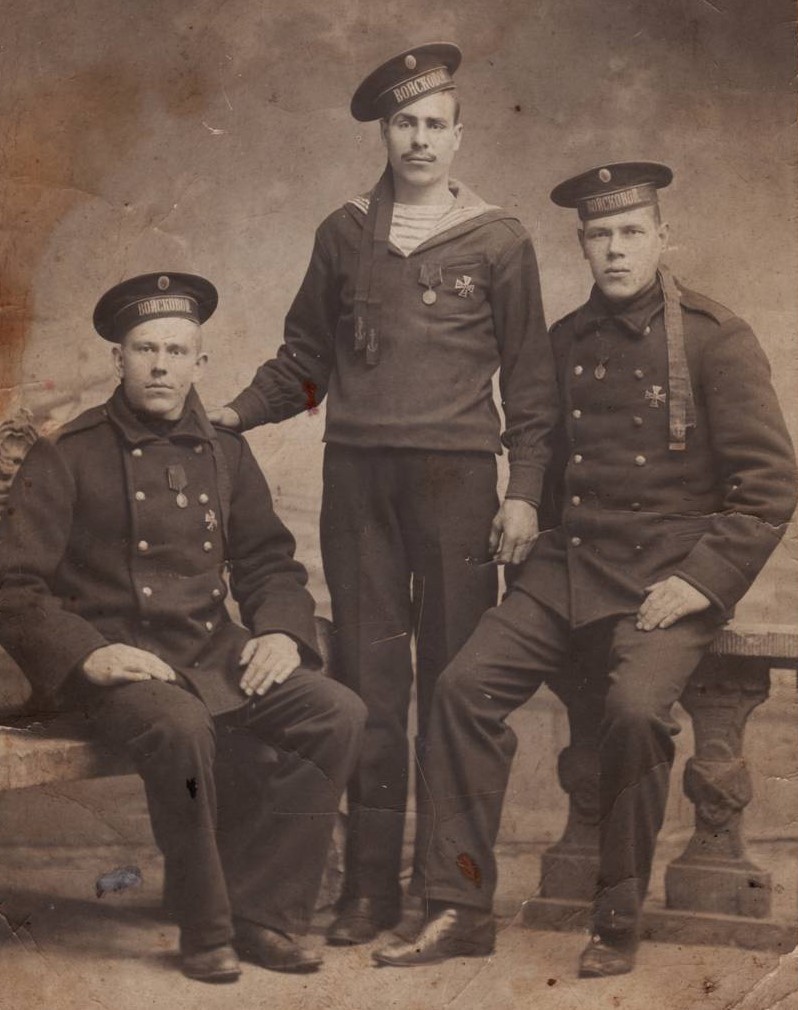

Морозов Степан Иванович (1889—?). Матрос Гвардейского экипажа, кочегар с эскадренного миноносца «Войсковой». Носил знак для нижних чинов Гвардейского флотского экипажа.

Георгий Пиньковский — юнга Гвардейского экипажа, носил знак для нижних чинов Гвардейского флотского экипажа.

Последний командир Гвардейского Экипажа, Великий князь Кирилл Владимирович, ставший в эмиграции Местоблюстителем Российского Престола, был коронован в 1924 году под именем Императора Кирилла I. С тех пор его приверженцы — т.н. монархисты-«кирилловцы» («легитимисты») — часто пользовались в своей символике Кульмским крестом.

Во-первых, поскольку Кульмский крест служил нагрудным знаком Гвардейского Экипажа. Во-вторых, потому что Кульмский крест, очень схожий с прусским Железным крестом, символизировал как нельзя лучше историческую связь русской и прусской монархий. Дочь Императора Кирилла I, Кира, была замужем за прусским принцем (так же,как и его внучка, Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна). Таким образом, сын Марии Владимировны, Великий князь Георгий Михайлович — Романов по матери, но Гогенцоллерн по отцу. Поэтому крупнейшая из существовавших когда-либо в России после 1990 года «легитимистских» монархических организаций (и единственная из них, вошедшая в Европейскую Монархическую Ассоциацию) — Российский Христианско-Монархический Союз (Р.Х.М.С.) использовала в своей символике, Высочайше учрежденной 22/7 марта 1995 года («День перенесения праха первого Императора Всероссийского в изгнании Кирилла I и Его Супруги на родную землю») Главой Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной, Кульмский Крест. Речь идет о Знамени Р.Х.М.С. и о нагрудном знаке руководства Р.Х.М.С. в форме Кульмского Креста.

Знамя Р.Х.М.С., изготовленное в златошвейной мастерской Нелли Нечволодовой и сочетающее в себе черный, желтый и белый «романовские» цвета, представляло собой квадратное полотнище желтого цвета с черным крестом, напоминающим формой Кульмский крест, в центре которого размещается эмблема Р.Х.М.С. желтого цвета. В четырех углах знамени помещены вензеля Императора Кирилла I черного цвета, обрамленные (черными же) лавровыми венками.

Крест на знамени Р.Х.М.С., напоминающий формой Кульмский крест, являвшийся основным элементом нагрудного знака Морского Гвардейского Экипажа (в котором, как указывалось выше, на протяжении своей военной службы числился. а в 1915-1917 гг. был командиром Государь Император Кирилл Владимирович), и вензеля Государя Императора Кирилла Владимировича символизировали верность и преданность соратников Р.Х.М.С. Законным Наследникам Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Престола — Августейшим Потомкам первого Императора Всероссийского в изгнании.

Нагрудный знак Руководства Р.Х.М.С. (членов Центрального Совета, Правления и Секретариата Р.Х.М.С.) представлял собой крест черного цвета, напоминающий формой Кульмский крест с эмблемой Р.Х.М.С. в центре и буквами Р.Х.М.С. на четырех лучах (эмблема и буквы желтого цвета).

Эмблема Р.Х.М.С. представляла собой Крест Святого Равноапостольного Царя Константина черного цвета с золотой надписью «Сим победиши» в черном терновом венце, увенчанном черным Двуглавым Орлом и золотой Императорской Короной у подножия Креста (фон внутри венца белый). Крест Святого Равноапостольного Царя Константина символизировал победу Христианской монархии, а терновый венец и Императорская Корона у подножия Креста — мученический и исповеднический подвиг Царского служения. Эмблема Р.Х.М.С. является одновременно нагрудным знаком соратников организации». Изображение знамени Р.Х.М.С. с Кульмским крестом в высочайше утвержденном виде (весьма напоминавшем прусские королевские и германские императорские штандарты периода Второго рейха, украшенные Железными крестами), изготовленного в златошвейной мастерской Нелли Нечволодовой, украшало титульный лист печатного органа Р.Х.М.С. — газеты «Жизнь за Царя», начиная с №3-4, а в более стилизованном виде — начиная с №24-25.

Начиная с 1998 года члены Руководства Р.Х.М.С. стали носить на цепочке на шее серебряные, залитые черной эмалью номерные нательные крестики в форме Кульмского креста, с надписью на реверсе «РХМС» (на поперечной перекладине) и порядковым номером (на реверсе нижнего луча). Предполагалось также ношение отличившимися соратниками почетных перстней Генерального Секретаря Р.Х.М.С., представляющих собой серебряное кольцо с миниатюрным Кульмским крестом, залитым черной эмалью, с серебряным ободком. вместо печатки. но в реальности таких почетных перстней было изготовлено и выдано всего 12 штук.

После раскола Р.Х.М.С. и отставки А.Н. Закатова с поста Генерального Секретаря (его сменил в этой должности В.В. Акунов), организация стала называться Русский Христианско-Монархический Союз. Под этим названием и поныне продолжает существовать ее фракция, возглавляемая К. В. Канаевым, в то время как старое название некоторое время сохраняла раскольническая группировка А. Виноградова, впоследствии самораспустившаяся и растворившаяся в Межрегиональном монархическом движении.

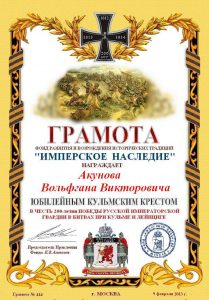

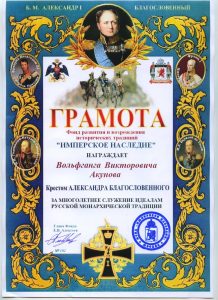

Современная российская общественная организация Фонд развития и возрождения исторических традиций «Имперское наследие», занимающаяся сохранением и развитием исторического и культурного наследия Российской Империи, учредила в 2013 году, к двухсотлетию побед Русской Императорской Гвардии в битвах при Кульме и Лейпциге, за заслуги в этой области, награду под названием «Юбилейный Кульмский крест», к которому выдается соответствующая почетная грамота, удостоверяющая право его ношения. В перекрестье учрежденного Фондом юбилейного Кульмского креста, крепящегося с помощью горизонтальной булавки, расположен вензель Императора Александра I. Благословенного под Русской Императорской Короной, на правом луче креста — дата «1813» (год битв под Кульмом и Лейпцигом), на левом луче — дата «2013» (год учреждения креста), на верхнем луче — дата «1812» (год Отечественной войны и начала разгрома наполеоновской Франции), на нижнем луче — надпись «200 лет». Кроме того, Фондом «Имперское наследие» совместно с Монархической Партией России (МПР) был учрежден Крест Александра Благословенного за многолетнее служение идеалам Русской Монархической Традиции, также имеющий в своей основе Кульмский крест.

Так в сегодняшней России поддерживается национальная военная и монархическая традиция.

Здесь конец и Господу Богу нашему слава!

Комментарии: