НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящая публикация ни в коей мере не является апологией преступного гитлеровского режима, Национал-Социалистической Германской Рабочей партии (НСДАП) и (или) пропагандой справедливо осужденных всем прогрессивным человечеством национал-социалистических, фашистских или иных тоталитарных человеконенавистнических символов, движений, партий, взглядов и идей, антисемитизма или юдофобии, нося исключительно популярно-ознакомительный характер.

ЛУЗИТАНСКИЙ ПАТРИАРХ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

27 сентября 1933 года в Португалии был принят Национальный Трудовой Устав (Статут). Он предписывал упорядочение производства в интересах и на благо нации, для чего требовалось обеспечение трудовой дисциплины и рационализации труда. Повышение жизненного уровня работников и укрепление народного хозяйства должны были осуществляться параллельно и одновременно. Частное предпринимательство рассматривалось в качестве основной движущей силы социального и экономического прогресса. Государство осуществляло координацию экономической жизни в рамках разработанных с этой целью генеральных планов, обеспечивая равновесие интересов капитала и труда, а также производства и потребления, стараясь не допускать перекосов в ту или иную сторону. Частная собственность не должна была вступать в противоречие с правами других людей и с общественным благом. Руководство предприятиями осуществлялось работодателями, которые могли, на добровольной основе, допускать работников к участию в производственном контроле и в прибылях. В кризисных экономических ситуациях руководство предприятий было обязано сотрудничать с государством в вопросах обеспечения занятости.

Каждый гражданин португальского Нового Государства имел право на труд и на «заработную плату, достойную его и его семьи». Размер оплаты труда определялся в ходе как индивидуальных, так и коллективных трудовых переговоров. В рамках Национального Трудового Устава вводились нормирование труда, один обязательный выходной день в неделю, надбавки за сверхурочные и работу в ночное время и в выходные дни, а также ежегодный оплачиваемый отпуск. Синдикаты, или, по-португальски, «синдикатуш» (профсоюзы), объединявшие в своих рядах лиц наемного труда, ежегодно вели отраслевые тарифные переговоры с коллективными органами («гремиуш») предпринимателей, то есть союзами (объединениями) работодателей, заключая, в результате этих переговоров, отраслевые тарифные договора (соглашения). Последние санкционировались общенациональной корпорацией и одобрялись правительством.

Общенациональная корпорация включала все организации работников в своей сфере и контролировала их деятельность. «Синдикатуш» и «гремиуш» объединялись в профессиональные группы, каждая из которых специализировалась в определенной сфере трудовой жизни. Объединявшие эти группы в своих рядах централизованные организации представляли интересы «синдикатуш» и «гремиуш» перед различными афилиированными профессиональными группами. В качестве общенациональной корпорации, централизованная организация избирала своих представителей в Корпоративную Палату. «Синдикатуш» и «гремиуш», предусмотренные Национальным Трудовым Уставом португальского Нового Государства, являлись юридическими лицами, не зависимыми от государства — в отличие от корпораций в фашистской Италии 1922-1943 гг. и во взявшей себе за образец итальянскую модель «австрофашистской» Австрии 1934-1938 гг., также считавшихся «сословными (корпоративными)» государствами.

Поэтому принятое в СССР (да и не только в СССР) обозначение установленного Салазаром в Португалии режима как «фашистского» не выдерживает никакой критики (не говоря уже о том, что национал-синдикалистские организации фашистского типа преследовались и запрещались Салазаром). Кроме того, в португальском Новом Государстве существовали также централизованные организации, представлявшие интересы не экономических структур – церкви, военнослужащих, юристов, судей, коммунальных (муниципальных) служащих, работников сферы управления, университетов, музыкантов, деятелей изобразительного и сценического искусства, на равных с «синдикатуш» и «гремиуш», а также с Национальным Олимпийским Комитетом входивших в Корпоративную Палату.

В качестве социальных (общественных) групп, состоявших из «моральных (нравственных) личностей», они были призваны пронизать все поры общественного организма, включая правительство и законодательный корпус, изменив их в духе целей Нового Государства. В качестве инструмента координации этих интересов различных групп общества, объединенных общими целями, выступало государство. Интересы производства должны были служить экономическом целому, духовным целям и благу всей нации. Салазар неустанно подчеркивал, что руководит авторитарным, а не тоталитарным государством. Профсоюзы и союзы работодателей обладали исключительным правом представлять в рамках отрасли интересы своих членов и не членов.

Для решения тарифных вопросов были учреждены суды по трудовым спорам, подчиненные Национальному Институту Труда и Социальной Благотворительности. Наряду с государственными социальными программами существовали социальные программы отраслевых профсоюзов, а также программы в области здравоохранения, жилищного строительства и социального страхования, осуществляемые союзами работодателей. «Дома Труда» («касаш ду пову») и «Дома Рыбаков» («касаш ду пескадориш») гарантировали обеспечение социальных и трудовых прав, соответственно, сельскохозяйственных рабочих и рыбаков.

Правда, поставленная Салазаром цель – учредить в каждой сельской общине (коммуне), при поддержке землевладельцев, местной администрации и государственных органов, такой «Дом» -, так и не была достигнута. Различие в уровне жизни и социальные контрасты между городом и селом сохранились, хотя и не в столь резкой форме, как до учреждения Нового Государства. Корпоративная система Салазара была несовершенной изначально. Работники самых разных отраслей экономической, государственной и культурной жизни создавали организации для представительства собственных интересов, которые, однако, зачастую, не объединялись в общенациональные корпорации. В результате большинство членов Корпоративной Палаты не избирались, а назначались.

Тайная полиция, цензура средств массовой информации (в описываемое время – главным образом, прессы) и воздействие на избирательный процесс заставили умолкнуть португальскую оппозицию. Было необходимо могучим усилием вытащить деградировавшую страну из экономической трясины. Период жесткого контроля, задуманный как чисто временная, переходная мера, затянулся на долгие годы и даже десятилетия. Закон допускал арест нежелательных элементов на срок до 6 месяцев без судебного разбирательства. В случае отбытия осужденным срока тюремного заключения, определенного судом, суд мог приговорить его к пребыванию под надзором полиции сроком до 3 лет. Обвиняемых могли приговорить и к ссылке в заморские португальские колонии — Тимор или в пользовавшийся дурной славой лагерь Таррафал на островах Зеленого Мыса (Кабо Верди).

Оппозиция оказалась не способной к организованному противостоянию правящему режиму. Тем не менее, открыто высказывавшиеся оппозицией, а также Корпоративной Палатой мнения нередко носили остро критический характер и оказывали заметное влияние на правительственные решения. Нехваткой одаренных политиков страдал и «Национальный Союз». Государственные чиновники и даже члены правительства оплачивались столь скромно (сам профессор Салазар, к концу жизни, скопил всего навсего 3000 фунтов стерлингов наличными), что талантливая молодежь предпочитала идти не на государственную службу, а в частный сектор экономики. Тем не менее, 17 декабря 1934 года 80% португальских избирателей проголосовали за избирательный список «Национального Союза». Все избранные члены Национального Собрания были членами «Национального Союза».

Одной из наиболее характерных черт профессора Салазара была его бескомпромиссная враждебность воинствующему коммунизму, не приемлемому для него вследствие откровенного безбожия и откровенной бесчеловечности коммунистической идеологии. Когда Советский Союз 17 сентября 1934 года по настоянию Франции (и вопреки сопротивлению Португалии и других государств) был принят в Лигу Наций (аналог нынешней Организации Объединенных Наций), Салазар предсказал, что это приведет к неизбежному росту во всем мире влияния социалистических и интернационалистских идеологий. Он заявил, что либеральный Запад тем самым фактически выталкивает инакомыслящие государства из рядов Лиги Наций. Его опасениям было суждено вскоре оправдаться.

VII Всемирный Конгресс Коминтерна (основанного товарищами Лениным и Троцким Третьего, или Коммунистического, Интернационала), собравшийся в красной Москве – столице «Отечества пролетариев всего мира» – в июле 1935 года, принял решение о необходимости «революционизировать Иберийский полуостров». На деньги, награбленные большевиками в России, день ото дня усиливалась испанская коммунистическая партия. Из красной Москвы звучали открытые призывы к созданию «Союза Советских Иберийских республик» (УРСИ), в состав которого Коминтерн планировал включить, кроме собственно Испании, также Португалию, а заодно и Испанское Марокко.

В 1936 году вышел в свет фундаментальный труд профессора Салазара «Доктрина и действие». В нем было, между прочим, было четко проведено различие между португальским Новым Государством, с одной стороны, и итальянским фашизмом и германским национал-социализмом – с другой. Салазар подчеркивал уникальный характер своего Нового Государства, всецело объяснявшийся им особенностями исторического пути, экономического развития и географического положения Португалии. Он писал, в частности:

«Мы против любой формы интернационализма, коммунизма, социализма, синдикализма и всего, что могло бы разделить, принизить или разрушить семью. Мы против классовой борьбы, неверия, неверности своей стране, против рабства, против материалистического восприятия истории и против представления, что сила выше права… Мы – антипарламентаристы, антидемократы и антилибералы, и мы полны решимости построить корпоративное государство. Возможно, эти утверждения шокируют нации, привыкшие к попыткам исправить недостатки своих политических систем при помощи улучшения социальных условий. Самым ценным в тех учреждениях, которые мы ходим создать, в наших глазах является то, что они должны стать настолько португальскими, насколько это возможно».

В своем труде профессор Салазар признавал некоторое сходство португальского Нового Государства с фашистской Италией, но при этом неизменно подчеркивал, что в Португалии используются иные методы обновления национальной, государственной, общественной и экономической жизни. Конституция Нового Государства «отвергает все то, что прямым или косвенным образом проистекает из тоталитарных идей, ибо последние несовместимы с его целями. Оно (Новое Государство – В.А) начинается с формулирования принципов и взгляда на справедливость как на что-то, находящееся за пределами его собственного суверенитета (то есть, Новое Государство, по замыслу его отца-основателя, в отличие от тоталитарных режимов, изначально отказывалось от монополии на истину и справедливость – В.А.). Справедливость обязывает государство уважать естественные права индивидуумов, семей, корпораций, а также местных, автономных органов самоуправления. Она доверяет родителям и их представителям дело обучения и воспитания детей. Она гарантирует добрые отношения между собственностью, капиталом и трудом».

Усердно шельмуемый большевицкой пропагандой как «португальский фашист», Салазар в действительности категорически отвергал «языческий цезаризм» дуче (вождя) итальянского фашизма Бенито Муссолини и «вождистское» государство фюрера НСДАП Адольфа Гитлера, не ограниченное, с его точки зрения, никакими рамками закона или морали. Дистанцироваться от Муссолини профессора Салазара вынуждали все более тесные контакты дуче итальянского фашизма с Гитлером (всегда остававшимися непонятным и подозрительным для Салазара, не допускавшего проникновения в Португалию национал-социалистических идей; злые языки объясняли это происхождением профессора от «новых христиан», как именовались в Португалии иудеи, перешедшие в христианство в ходе или после завершения Реконкисты — впрочем, в том же самом «расовом грехе» иные не в меру рьяные ревнители «чистоты арийской крови» обвиняли впоследствии и вождя испанских националистов генерала Франсиско Франко!), но в особенности – нападение фашистской Италии на христианскую Абиссинию, или Эфиопию (которой португальцы в XVI веке оказали вооруженную помощь в войне с мусульманами), в 1935 году, чреватое конфликтом с Англией – традиционным политико-экономическим партнером и союзником Португалии. Как писал Салазар:

«Несмотря на то, что фашизм и национал-социализм отличаются от коммунизма своими экономическими целями и идеалами, они, тем не менее, сходятся с ним в представлениях о тоталитарном государстве. В обоих случаях государством является партия, целям которой подчинена вся деятельность граждан, и человек существует лишь ради славы и величия партии».

Кроме того, Салазар в своей книге подверг критике расовое законодательство гитлеровской Германии, низводившее, по его мнению, лиц, не являвшихся гражданами Германской Державы, до уровня «людей второго сорта». При этом, разумеется, следует учитывать, что традиционное португальское представление о «нации» носит скорее культурный, чем расовый характер (наглядным примером чего является Бразилия).

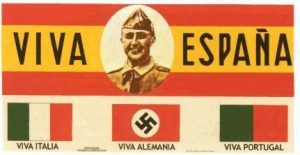

В июле 1936 года в Испании вспыхнула ярким пламенем давно уже тлевшая там Гражданская война – прелюдия Второй мировой войны 1939-1945 гг. (именуемой некоторыми историками «Европейской Гражданской войной»). Профессор Салазар никак не желал победы испанских республиканцев (социалистов, коммунистов, анархистов, во всяком случае – левых). Он никак не желал создания, по воле Коминтерна, Союза Советских Иберийских республик. Не желал Салазар и «балканизации» Иберийского полуострова, или, иначе говоря, распада единого испанского государства. Его идеалом была сильная, единая, централизованная Испания, объединенная с Португалией в рамках прочного стратегического партнерства.

Салазар хорошо понимал, что вождь испанских националистов каудильо (вождь) Франсиско Франко, воспользовавшись военной помощью держав «Оси Берлин-Рим» (гитлеровской Германии и фашистской Италии), ради победы над республиканцами, вряд ли из чувства благодарности превратится после победы в покорного вассала держав «Оси». А вот военное поражение возглавляемых генералом Франко испанских националистов всецело предало бы соседствующую с Португалией Испанию во власть коммунистов, на деле же – во власть Советского Союза, нисколько не скрывавшего своих планов установления мирового господства (слегка замаскированных «фиговым листком» пресловутой «Мировой революции» — не зря на гербе СССР большевицкий серп и молот были «ненавязчиво» наложены на весь земной шар!).

Установление власти красных в Испании могло бы открыть ворота для коммунистического вторжения в Европу с востока и с запада. Вскоре каудильо проинформировал Лиссабон о своих политических целях, сформулировав их следующим образом: полное взаимопонимание с Португалией, сотрудничество с Англией, политическая независимость Испании от стран нацистско-фашистской «Оси», возврат Риму и Берлину долгов за военную помощь не военными, а экономическими средствами.

В ходе надвигавшейся со всей очевидностью большой общеевропейской (а то и мировой) войны Англии в планах Салазара отводилась роль державы, способной помочь Португалии вооружиться и обеспечить ее безопасность (что было и в английских интересах, поскольку Португалия традиционно играла и продолжала играть при Салазаре жизненно важную роль в деле обеспечения морских коммуникаций «бульдожьей Британии», связывавших «туманный Альбион» с многочисленными британскими колониями и доминионами).

Иберийские страны, придерживающиеся западноевропейской ориентации, были способны обеспечить связь Англии с Ближним Востоком и Африкой даже в случае утраты британцами Египта. В этом плане Салазар полностью осознавал важность своих позиций в глазах англичан и потому позволял себе весьма резко реагировать на любые попытки Лондона пренебрежительно третировать Португалию, как «бедного родственника», неустанно подчеркивая, что Португалия – не британская колония и не британский протекторат, а суверенное государство, имеющее полное право проводить, хотя и в рамках союза с Англией, самостоятельную национальную политику, диктуемую ее собственными интересами.

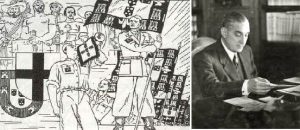

Нижний ряд: каски и эмблема добровольцев португальского легиона «Вириатуш» в Испании (1936-1939)

1 августа 1936 года профессор Салазар официально заявил о своей поддержке испанских националистов генерала Франко и о готовности Португалии к военной интервенции в Испанию. В ходе гражданской войны 1936-1939 гг. в Испании на стороне испанских националистов сражались против красных 20 000 португальских волонтеров – бойцов добровольческого легиона «Вириатуш» (названного в честь Вириата, героя борьбы древних предков португальцев — лузитанов — против римских завоевателей). Международная левая пресса распускала о португальских волонтерах в Испании всевозможные клеветнические сплетни (будто легионеры Салазара за один день расстреляли из пулеметов на арене для корриды освобожденного от красных испанского города Бадахоса 2000 пленных испанских республиканцев, и т.д.), но все эти нелепые обвинения, обычные в ходе всякой «информационной войны», оказались, на поверку, высосанными из пальца.

В столице Португалии Лиссабоне (который испанские франкисты с полным на то основанием называли «портом Кастилии») почти беспрепятственно функционировал центр снабжения испанских националистов оружием германского и итальянского производства. Официальные португальские власти почти не чинили ему препятствий. Поддержка, оказываемая Салазаром испанским франкистам, и проводившаяся португальцами тактика сдерживания всех действий Международного комитета по невмешательству (в испанские дела) привели к заметному охлаждению отношений между Португалией и Францией, активно поддерживавшей испанских республиканцев (между прочим, и в рамках масонской солидарности). После подавления инспирированного левыми силами мятежа матросов португальского военно-морского флота, профессор Салазар 9 ноября 1936 года выступил со своим имевшим широкий международный резонанс заявлением, в котором назвал Гражданскую войну в Испании «международным конфликтом на национальном поле боя», подчеркнув, что «объявляет генеральное наступление на коммунизм».

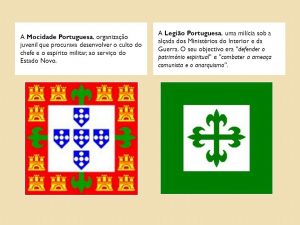

10 ноября 1936 года все военнослужащие и государственные чиновники Португалии были приведены к присяге на верность Новому Государству и дали торжественную клятву бороться против коммунизма. Спустя неделю была начата запись в добровольное ополчение – «Португальский Легион» (не путать с упоминавшимся выше Легионом «Вириатуш»). Эмблемой «Португальского легиона» (порт.: Legiao Portuguesa) первоначально служил красный лапчатый крест португальского Ордена Христа (прямого преемника Ордена тамплиеров), под знаком которого португальские мореплаватели закладывали основы заморской Лузитанской империи, простиравшейся некогда от Африки до Бразилии, Индии и Китая. Впоследствии эмблемой «Португальского Легиона» (который некоторые авторы, по недоразумению, величают «Португальским Легионом СС», якобы воевавшим на стороне гитлеровской Германии против советских войск на Восточном фронте, что абсолютно не соответствует действительности, хотя некоторое количество португальских волонтеров в индивидуальном порядке служило в рядах испанской добровольческой «Синей дивизии» германского вермахта) стал зеленый лилиевидный крест средневекового португальского духовно-рыцарского Ордена Эворы (Авишского Ордена Святого Бенедикта, или Сан-Бенто ди Авиш). Этот же зеленый лилиевидный крест был изображен на белом, обрамленном зеленой каймой знамени «Португальского Легиона». Крест «Португальского Легиона», вписанный в «Богородичную звезду» и наложенный на обнаженный меч острием вверх, изображен на серии португальских почтовых марок, помещенной нами в качестве иллюстрации, в тексте настоящей исторической миниатюры.

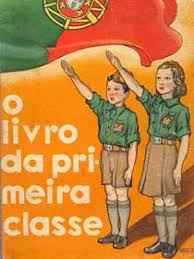

Несколько ранее, в октябре 1936 года, Новое Государство обрело себе еще одну опору в лице молодежной организации «Мошидаде Португеса» (МП). В рядах МП, имевшей собственную полувоенную форму (зеленые рубашки и светло-коричневые шорты или брюки, или, для девушек, юбки, и пилотки) и просуществовавшей до 1973 года, осуществлялось воспитание португальской молодежи в духе беззаветного служения корпоративному сообществу. Члены МП жили в военно-спортивных лагерях, занимались физкультурой, огневой и строевой подготовкой, играми на местности, помогали крестьянам вести полевые работы и собирать урожай.

24 октября 1936 года Португалия разорвала дипломатические отношения с Испанской республикой (не спеша, в то же время, с официальным признанием режима националистов генерала Франко). Тем не менее, профессор Салазар постоянно поддерживал тесные контакты с каудильо Франсиско Франко через посредников. Латиноамериканские государства Бразилия, Чили, Аргентина и Перу сообщили Салазару о своей готовности официально признать хунту Франко после того, как это сделает Португалия. Так впоследствии и произошло. В ноябре 1936 года профессор Антониу ди Оливейра Салазар стал еще и министром иностранных дел своей страны.

14 октября 1936 года немцы, узнавшие об игнорировании Англией настойчивых просьб Португалии о поставках ей вооружений и военной помощи, предложили Салазару начать военное сотрудничество с гитлеровским Третьим рейхом. Берлин старался всемерно использовать Гражданскую войну в Испании для усиления своих позиций в Португалии за счет англичан. Третий рейх обладал в описываемое время большой притягательной силой в глазах португальской интеллигенции, оказывая большое влияние на университеты, молодежное движение, прессу и военных Португалии. Офицеры страшной для левых всех мастей португальской секретной службы ПИДЕ регулярно проходили курсы повышения квалификации в германских СД и гестапо. В описываемый период в португальском кабинете министров (как, между прочим, и в испанской «Фаланге») существовала сильная прогерманская фракция.

Англия и Франция оказали на Португалию мощное давление, требуя от нее присоединения к действиям Международной комиссии по невмешательству в гражданскую войну в Испании. Реакция Салазара была весьма резкой. Смысл его ответной ноты сводился к следующему. Члены комиссии по невмешательству (Салазар имел в виду прежде всего Советский Союз, Францию и страны «Оси Рим-Берлин» – Германию и Италию) сами нарушают соглашение о невмешательстве, вследствие чего межгосударственные соглашения мало что значат. Все, что происходит на территории Португалии, касается только самих португальцев, и потому португальские власти, исходя из соображений необходимости сохранения национального достоинства, не намерены допускать вмешательства каких-либо иностранных контрольных органов во внутренние дела суверенной португальской державы.

В ходе переговоров с англичанами, которые велись на территории Испании через посредников, Салазар оспорил расхожее представление о том, что в Испании ведется вооруженная борьба за власть между двумя испанскими партиями, подчеркнув, что в действительности речь идет о конфликте между Христианской цивилизацией и безбожным красным варварством. По его глубочайшему убеждению, Испания нуждалась в окончательной победе над наемниками Коминтерна и твердой, решительной руке, которой так долго не хватало этой стране, доведенной либералами до совершенного ничтожества.

В результате англо-португальских переговоров ответственность за контроль над португальско-испанской границей взяли на себя не международные контрольные органы, в британская контрольная комиссия, действовавшая в тесном контакте с местными португальскими властями. Осенью 1937 года Португалии стали известны британские планы удовлетворить растущие аппетиты Гитлера, требовавшего возвращения германских колоний, захваченных Антантой в годы Первой мировой войны (Юго-Западной Африки, Того, Камеруна и Восточной Африки), за счет африканских колоний других стран Европы, которые вызвали беспокойство португальского правительства. Салазар не без оснований опасался, что Лондон, в обмен на сохранение статус-кво в Европе и ограничений на германские вооружения, планирует передать Германии часть бельгийских и португальских колоний в Африке.

28 апреля 1938 года профессор Салазар передал на утверждение Национального Собрания вопрос об официальном признании Национальной Испании генерала Франко в качестве легитимного государства. Он беспощадно заклеймил пустой идеализм Лиги Наций, осудил прагматичную силовую политику Гитлера (от подражания которой он ожидал деградации и ужесточения международной политики в целом), подтвердил верность Португалии союзу с Англией и приветствовал визит британской военной миссии в страну.

Португальский диктатор также объявил об официальном признании режима каудильо Франко. Он подчеркнул, что испанские республиканские власти окончательно утратили контроль над страной, попав в полную зависимость от коминтерновских «советников», и что республиканскому хаосу успешно противостоят закон, порядок и процветание, характерные для Национальной Испании генерала Франко. Никто отныне не может утверждать, подчеркнул Салазар, что территория Национальной Испании находится под контролем генерала-мятежника. Вследствие этого Португалия 11 мая 1938 года признала испанское национальное правительство и усилила свои попытки склонить генерала Франко занять позиции, более приемлемые для держав Западной Европы. С точки зрения Салазара, времени для этого оставалось крайне мало, поскольку, если бы Англия не улучшила свои отношения с Национальной Испанией, дистанцируясь от французского правительства Национального Фронта (заключившего договор о взаимопомощи со сталинским СССР), испанский «вакуум» могли бы заполнить страны «Оси», чего Салазар весьма опасался.

Ввиду чрезвычайной обеспокоенности Португалии заключением Мюнхенского соглашения, ознаменовавшего собой начало расчленения Чехословацкой республики (ЧСР) гитлеровской Германией, хортистской Венгрией и панской Польшей, правительство Великобритании 3 октября 1938 года формально гарантировало Португалии защиту ее территориальной целостности и независимости. В середине октября Салазар выступил перед Национальным Собранием страны с докладом о международном положении. По его словам, британский премьер-министр сэр Невилл Чемберлен сумел достичь в Мюнхене компромисса между здравым смыслом и необходимостью, хотя при этом ему очень помогли «выдающиеся политические способности вождя итальянской нации» дуче Бенито Муссолини. Сделав исторический экскурс, Салазар подверг резкой критике экономические положения Версальского договора (который Салазар, совсем в духе Адольфа Гитлера, назвал «Версальским диктатом»). Германия, по его словам, никогда бы не смирилась и не смирится впредь с ролью второстепенной державы, на которую ее желали бы обречь «отцы Версаля». Попытки ввергнуть Германию в полное ничтожество лишили бы Европу выдающегося организаторского таланта и способности к упорному труду, во все времена характеризовавших немецкую нацию. Третий рейх обещает немцам новое единство, полную независимость и возврат к былому величию.

Кроме того, Салазар неустанно подчеркивал важность Германии в качестве противовеса растущему влиянию воинствующего Советского Союза, сделавшего ставку на осуществление всемирной большевицкой революции всеми средствами – от пропагандистских и экономических до военных. Начиная с 1933 года великие державы Запада поддались своему отвращению к некоторым аспектам гитлеровского режима и ради этого пошли даже на сотрудничество со своим смертельным врагом — откровенно безбожным Советским Союзом. Тем самым они позволили гитлеровской Германии выставить себя в качестве жертвы и таким образом косвенным образом дали Гитлеру возможность для оправдания своей гонки вооружений перед лицом мирового сообщества.

17 марта 1939 года между Национальной Испанией генерала Франсиско Франко и португальским Новым Государством профессора Антониу ди Оливейры Салазара был заключен так называемый «Иберийский пакт» («Пакто Иберико») – договор о дружбе и ненападении сроком на 10 лет (хотя «горячие головы» в стане Франко, поддавшись эйфории в предчувствии близкой победы над испанскими республиканцами,призывали каудильо к захвату Португалии). По этому договору Испания и Португалия гарантировали территориальную целостность и неприкосновенность границ друг друга и обязались не допускать в отношении друг друга никаких агрессивных действий. Они также обязались не оказывать поддержки агрессорам друг против друга и вступить в военный союз против такого агрессора. С учетом традиционного англо-португальского военно-политического союза Иберийский пакт обеспечивал надежную защиту Иберийского полуострова от возможных агрессивных поползновений стран «Оси» (давно уже зарившихся, в частности, на британскую военно-морскую крепость Гибралтар – ключ к Атлантике и к Средиземному морю). Кроме того, Испания и Португалия договорились о совместной борьбе с коммунизмом. Характерно, что Франко присоединился к гитлеровскому «Антикоминтерновскому пакту» лишь после заключения «Иберийского пакта» с Салазаром.

20 мая 1939 года генерал Франко торжественно въехал в Мадрид, украшенный красно-желто-красными флагами испанской монархии. 21 мая вождь испанских националистов, одетый в армейскую полевую форму цвета хаки, синюю рубашку партии «Испанская Фаланга» и красный берет карлистов — чинов монархической милиции «Рекете» -, принял парад 200 000 солдат своей армии, чьи колонны растянулись в марше на 25 километров и шли мимо каудильо в течение 5 часов — оркестр, карабинеры, итальянские чернорубашечники-«ардити», танки, бронемашины, пехота и кавалерия итальянского добровольческого корпуса, испанские синерубашечники-фалангисты, карлисты с распятием вместо знамен, регулярные испанские войска, солдаты «Терсио» (Иностранного легиона), марокканские наемники, летчики и танкисты германского Легиона «Кондор» во главе с его командиром генералом фон Рихтгофеном. А замыкали парад воевавшие на стороне Франко португальские добровольцы легиона «Вириатуш».

22 мая 1939 года профессор Салазар выступил перед португальским Национальным Собранием с речью о завершении Гражданской войны в Испании. В своей речи он, в частности, сказал:

«Испании удалось утопить вирус, угрожавший миру и цивилизации на полуострове, в его собственной крови. Согбенная под тяжким бременем выпавших на ее долю страданий, она, погруженная в глубочайшую медитацию, проникла до глубочайших глубин своего бытия, и, почерпнув силу в мыслях о своем славном прошлом, о своей крови и о своем несгибаемом мужестве, она создаст основы нового политического и социального строя, оказавшись способной заявить от их имени, что она так храбро сражалась, восстав против коммунистического рабства, не для того, чтобы продать свою независимость и свою судьбу каким-либо иным образом. Ныне существует лишь одно ограничение ее полной свободы передвижения во внешнем мире – ее договор о дружбе с Португалией».

Победа красных в Испании вызвала бы конфликт интересов у Англии, связанной союзами как с Францией, так и с Португалией. Только благодаря победе тесно связанной с Португалией Национальной Испании Лондон и Париж могут надеяться улучшить свои отношения с Мадридом и обеспечить свои интересы на Иберийском полуострове. Несмотря на все трения, возникавшие в ходе и вследствие Гражданской войны в Испании, Англия по-прежнему поддерживает с Португалией дружественные отношения сотрудничества и честного партнерства. Обе страны-союзницы будут и впредь совместно защищать свои общие интересы, но при этом Португалия вне рамок этого союза сохранит полную свободу действий.

Салазар подтвердил бескомпромиссную верность Португалии союзу с Великобританией. Он также не преминул подвергнуть критике выдвигавшиеся Гитлером требования предоставления германскому народу необходимого тому для нормального развития «жизненного пространства» (ареала, «лебенсраума») как прикрытия стремления к политической гегемонии. По словам Салазара, этнические группы, компактно проживающие за пределами соответствующего национального государства, не должны превращаться в реальные анклавы, ибо подобное являлось бы первым шагом к политическому вторжению на территорию соседних государств.

После начала Второй Мировой войны 1939-1945 гг. салазаровская Португалия объявила о своем нейтралитете. Франкистская Испания могла положиться на Португалию, обладавшую хорошими контактами с державами Запада. В свою очередь, Салазар, тыл которого был надежно прикрыт дружественной Испанией, мог использовать все свои вооруженные силы для защиты заморских территорий Португалии. Подобная расстановка сил имела чрезвычайно важное значение для британцев, ибо отношения Франко с Парижем были, как говорится, «хуже некуда», вследствие чего летом 1940 года Испания чуть было не дала вовлечь себя в войну с Францией на стороне гитлеровской Германии. Салазар ожидал долгой вооруженной борьбы на континенте, из которой, по его расчетам, победителями должны были выйти все-таки западные союзники.

Португальский мудрец предвидел и вступление в войну США на стороне противников стран «Оси» (хотя его прогноз на этот счет не разделялся практически никем из глав нейтральных государств). Войну между европейскими державами Салазар рассматривал как огромное несчастье для всей Христианской цивилизации, результатом которого неизбежно стало бы дальнейшее распространение коммунизма – «этого позора человечества». Пакт, заключенный Адольфом Гитлером с большевицким диктатором Иосифом Сталиным, и совместное нападение армий Гитлера и Сталина на антикоммунистическую и католическую Польшу в сентябре 1939 года нанесли тяжелейший удар по позициям прогерманского лобби в высших слоях португальского общества. Германская пропаганда, утверждавшая, что Германия защищает Иберийский полуостров от коммунизма, утратила свою былую эффективность и убедительность. Салазар публично прославлял «героическую жертвенную борьбу» католической Польши, павшей в неравной схватке, но не покорившейся гитлеровской Германии и сталинскому СССР (о соучастии последнего в разгроме Польши профессор никогда не забывал упоминать). Влияние Салазара на решение Франко удержать Испанию от вступления в мировую войну на стороне держав «Оси» трудно переоценить. Надо ли говорить, что и сама Португалия не участвовала в войне против СССР на стороне Третьего рейха и не посылала в помощь войскам Гитлера и его союзников на Восточный фронт ни «португальского Легиона СС», ни вообще каких бы то ни было португальских добровольческих военных контингентов!

В 1940 году войска Адольфа Гитлера, оккупировав часть Франции, двинулись в направлении Пиренеев. Португалия оказалась втянутой в экономическую войну. Западные союзники ограничили импорт своих товаров в Португалию и Испанию, для которых, несмотря на морскую блокаду европейского побережья, ранее было сделано исключение, чтобы избежать их передачи португальцами и испанцами немцам. Наиболее важное значение для зоны германского влияния в Европе имели осуществлявшиеся через Иберийский полуостров поставки колониальных товаров и нефти. В ходе упорных переговоров Салазару удалось вынудить британцев пойти на целый ряд уступок в отношении Испании и Португалии.

Огромное значение для военной экономики обеих противоборствующих в Европейской Гражданской войне 1939-1945 гг. сторон имели португальские вольфрамовые месторождения. Германия и Англия еженедельно платили португальцам по 1 миллиону фунтов стерлингов за этот редкий металл, необходимый для производства высококачественных легированных сталей. В результате в Португалии разразился подлинный вольфрамовый бум. Необходимо заметить, что Португалия, наряду со Швецией и Испанией (чьи запасы вольфрама были незначительными), являлась единственным крупным поставщиком вольфрама в Европе.

Используя данное преимущество, Салазару удалось заставлять обе враждующие стороны идти на все большие экономические уступки в отношении своей страны. Португальское государство скупило все вольфрамовые рудники, продавая их продукцию обеим воюющим сторонам. С лета 1942 года Салазар, однако, начал отдавать предпочтение западным союзникам, поскольку их экономическое превосходство, платежеспособность и шансы на победу в войне становились все более очевидными. Западные союзники закупили у салазаровской Португалии в общей сложности 15 000 тонн вольфрама по цене, превышающей обычную в 10 раз.

В мае 1943 года в Испанию и Португалию через нейтральную Швейцарию начали поступать транспорты с трофейным золотом, захваченным национал-социалистическим режимом гитлеровской Германии. Третий рейх перешел к оплате осуществлявшихся странами Иберийского полуострова поставок продуктов питания и сырья в швейцарских франках, обменивавшихся Испанией и Португалией, в целях стабилизации своих национальных валют, в Берне на золото. При этом Салазар распорядился принимать в качестве платежного средства даже золотые слитки с клеймом Нидерландского банка. Португалия получила в общей сложности 44 тонны золота в слитках (20% из которых, по статистике, поступили из гитлеровских концентрационных лагерей).

Директива Гитлера № 18 от 12 ноября 1940 года (о захвате Гибралтара) предусматривала, между прочим, также оккупацию Португалии. Однако вследствие просачивания конфиденциальной информации из германских источников, сведения об этих планах фюрера Третьего рейха в конце 1940 года стали известны Лиссабону. Португалия немедленно начала переговоры с англичанами. Англия поставила Салазару необходимое для отражения возможной германской агрессии (операции «Феликс») вооружение. Салазар укрепил оборону принадлежавших Португалии островов в Атлантическом океане, защищавших морские подступы к побережью страны.

Узнав о серьезных намерениях США оккупировать в мае 1941 году принадлежавшие Португалии Азорские острова (аналогичным образом англосаксы оккупировали заморские территории Дании — Исландию и Гренландию), Салазар заявил резкий протест и предупредил, что не потерпит присутствия на португальской земле войск западных союзников – во всяком случае, до тех пор, пока страны «Оси Рим-Берлин-Токио», со своей стороны, уважают португальский суверенитет и территориальную целостность Португалии (японцы, например, даже завладев фактически всем Китаем. так и не покусились на португальскую колонию Макао-Аомынь). При этом Салазар подчеркнул, что нейтральная Португалия служит последним связующим звеном между Европой и Америкой. Он упрекнул американцев в недостатке уважения к независимости других государств. Нарушения нейтралитета Португалии войсками западных союзников в конце 1941 года (Тимор) и в 1943 году (Гоа) сделали позицию Португалии еще более жесткой.

Прославившийся своей неуступчивостью еще в вопросах, связанных с контрольными функциями международной Комиссии по невмешательству, Салазар был, однако, силой обстоятельств вынужден, в конце концов, изменить свою тактику. В июне 1943 года британский министр иностранных дел Энтони Иден изложил пожелание Англии получить право на создание военных баз на принадлежащих Португалии Азорских островах. Переговоры с португальской стороной были долгими и упорными – тем более, что США были близки к принятию решения о захвате островов вооруженной силой (как это было сделано англосаксами с принадлежавшими Дании Исландией и Гренландией).

Салазар, вообще не желавший допускать на острова сухопутные силы других государств, предпочитал, в крайнем случае, высадку там англичан, но уж никак не не американцев, опасаясь, что последние захотят закрепить свое военное присутствие на Азорах надолго, если не навечно. Соглашение о предоставлении западным союзникам военных баз на Азорских островах было подготовлено к 18 августа и подписано 12 октября 1943 года. Получив базы на Азорах, англо-американцы смогли усилить свой воздушный контроль над Атлантикой. За счет сокращения транспортных коммуникаций им удалось сэкономить большие объемы авиационного керосина и тоннажа транспортных судов. В то же время охрану Азорских островов от возможного германского вторжения несли не иностранные, а португальские войска.

После очередного раунда сложных переговоров Португалия 5 июня 1944 года, накануне высадки войск западных союзников в Нормандии, заявила о введении эмбарго на поставки вольфрама в гитлеровскую Германию. Бразильский диктатор Жетулио Варгас (Варгаш), коллега Салазара по должности, тем не менее, не уставал упрекать Салазара в том, что немцы убивают бразильских солдат, высадившихся в Италии в составе войск западных союзников, при помощи португальского вольфрама. В августе 1944 года Салазар разорвал дипломатические отношения с дружественным в отношении Германии «Французским государством» маршала Филиппа Петэна («режимом Виши»).

В то же время, при получении известия о смерти Адольфа Гитлера во взятом советской Красной Армией Берлине, в Португалии (как, кстати, и в Ирландской республике — Эйре) были в знак траура приспущены государственные флаги (чего не произошло даже в франкистской Испании!). Салазар предоставил политическое убежище и защиту от мести торжествующих победителей наследнику французского королевского престола Анри де Франсу (Генриху Французскому), королю Румынии Каролю II Гогенцоллерн-Зигмарингену и венгерскому регенту Миклошу Хорти фон Надьбаньо. Видные итальянские фашисты Дино Гранди, Луиджи Федерцони и другие смогли через Португалию бежать в Южную Америку.

После 1945 года профессор Салазар, как и следовало ожидать, был озабочен главным образом повсеместным наступлением коммунизма. Перед лицом расширения зоны коммунистического влияния и неудержимой советизации Восточной Европы он стремился реализовать весь имевшийся у него потенциал сопротивления коммунизму, стремившемуся, по его глубочайшему убеждению, к уничтожению европейской цивилизации и перешедшему к открытой экспансии в странах «Третьего мира», и, в частности, в Африке, где располагались основные колониальные владения Португалии.

С началом «холодной войны» салазаровская Португалия беспрепятственно вступила в НАТО (в чем было долгое время отказано франкистской Испании). На базе успешного довоенного развития с начала 50-х гг. ХХ века были взяты на вооружение новые программы экономического развития. Процессы, протекавшие в Португалии и в Испании, были во многом аналогичны – режимы, первоначально во многом напоминавшие фашистские (хотя и не фашистские, и уж тем более не национал-социалистические, по сути), в ходе этих процессов постепенно превращались в «диктатуры, ориентированные на развитие», что приносило ощутимую пользу колониям. В то же время в колониях (Анголе, Мозамбике, Португальской Гвинее и на Островах Зеленого Мыса) португальским войскам приходилось вести изнурительную «малую (контрпартизанскую) войну» против марксистских «национально-освободительных движений», усиленно вооружаемых и поддерживаемых Советским Союзом и другими странами «социалистического лагеря» (в первую очередь – кастровской Кубой и Германской Демократической Республикой, но также маоистским Китаем), что отнимало у Португалии много сил и средств. Индия еще в 1960 году внезапным ударом захватила индийские колонии Португалии Гоа, Даман и Диу, что Салазар был вынужден оставить без последствий (война с Индией абсолютно исключалась в силу военных, политических и экономических причин).

Постоянный страх перед угрозой новой дестабилизации Португалии мешал претворению в жизнь идеала профессора Салазара – воспитания нации. В результате внутренняя политика страны по-прежнему находилась в состоянии застоя. Как весьма точно писала британская газета «Обсервер» («Обозреватель») 29 августа 1954 года, «отец (Салазар – В.А.) посвятил свою жизнь благосостоянию своего сына (португальского народа – В.А.), но не хочет позволить ему стать взрослым».

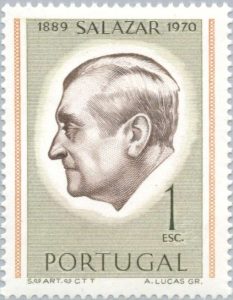

В сентябре 1968 года апоплексический удар положил внезапный конец сорокалетнему правлению «пиренейского старца». Остаток своей жизни профессор Салазар (как уже говорилось выше, все состояние этого неподкупного и умеренного во всем диктатора заключалось в 3000 фунтов стерлингов наличными), провел в своем доме в Санта Комба. Лишь несгибаемая воля лузитанского мудреца еще поддерживала жизнь в его почти безжизненном теле. Профессор Антониу ди Оливейра Салазар скончался 27 июля 1970 года в Санта Комба.

В 1974 году созданное Салазаром португальское Новое Государство было сметено военным путчем, подготовленным состоявшей из армейских офицеров подпольной организацией «Движение капитанов» (получившим поэтическое название «революции гвоздик» — по выпущенному в те дни плакату, на которой маленькая девочка вставляет цветок красной гвоздики в дуло автоматической винтовки солдата, отказавшегося стрелять по восставшим), навсегда лишившим Португалию ее заморских территорий.

Здесь конец и Господу нашему слава!

ПРИМЕЧАНИЕ

Среди иллюстраций к настоящей исторической миниатюре мы поместили в ее тексте серию португальских почтовых марок с изображением лилиевидного креста португальского Ордена Эворы, известного также под названием Авишского (Ависского, Авизского) Ордена Святого Бенедикта, или «Ордем Сан-Бенто ди Авиш», вписанного вписанного в «Богородичную звезду» и наложенного на обнаженный меч острием вверх — эмблемы «Португальского легиона» (порт.: Legiao Portuguesa), который некоторые авторы, по недоразумению, величают «Португальским Легионом СС», якобы воевавшим на стороне гитлеровской Германии против советских войск на Восточном фронте, что абсолютно не соответствует действительности.

Комментарии: