НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящая публикация ни в коей мере является апологией преступного гитлеровского режима, Национал-Социалистической Германской Рабочей партии (НСДАП) и (или) пропагандой справедливо осужденных всем прогрессивным человечеством национал-социалистических, фашистских или иных тоталитарных человеконенавистнических символов, движений, партий, взглядов и идей, антисемитизма или юдофобии, нося исключительно популярно-ознакомительный характер.

ЛУЗИТАНСКИЙ ПАТРИАРХ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

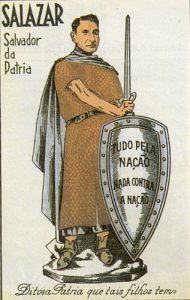

Португальский «фашизм» был бесстрастным, подобно своему наставнику и лидеру, профессору Салазару — интеллектуалу, который не пил, не курил, жил в монастырской келье и одевался, словно протестантский пастор. Он разрабатывал пункты своей доктрины и этапы своих действий так же хладнокровно, как если бы писал комментарии к «Пандектам».

Леон Дегрель. «Гитлер на тысячу лет».

Во имя Отца, и сына, и Святого Духа, аминь!

Подобно другой стране, также расположенной на Пиренейском полуострове и являвшейся в прошлом мировой державой – Испании –, Португалия с началом промышленной революции постепенно деградировала до уровня третьестепенного государства. Навсегда ушли в прошлое времена, когда португальские мореходы Диаш, Кабрал и да Гама открыли для своей страны, а вместе с ней — для всей Европы — морской путь вокруг Африки в Индию, Китай, Японию и в Южную Америку, а португальские «конквистадоры в панцирях железных» — Алмейда, Албукерки, Соариш и другие — покорили и освоили побережья Южной Аравии, Индии, Юго-Восточной Азии, Африки и Бразилии.

Знаменательными вехами на пути распада португальской колониальной Империи стали открытие традиционной союзнице португальцев – «бульдожьей Британии» (по выражению «крикогубого Заратустры» — Владимира Маяковского) – доступа в португальские колонии и опустошения, которым португальская метрополия подверглась, в ходе наполеоновских войн, начиная с 1808 года. После отделения Бразилии от Португалии страна превратилась в конституционную монархию с хронически больной экономикой, консервативная элита которой постоянно боролась с республиканцами и социалистами, в свою очередь, расколотыми на множество враждующих между собой фракций. Власть и богатство были сосредоточены в руках римско-католической церкви и верхушки тончайшего правящего слоя, состоявшего из крупных помещиков и представителей знати, в то время как народные массы древней Лузитании вплоть до середины прошлого века влачили свою жизнь в бедности и нищете.

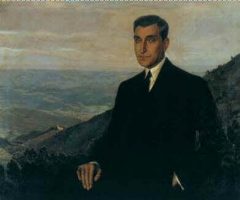

В этой-то раздираемой внутренними распрями и пораженной нищетой стране с великим прошлым, неприглядным настоящим и неясным будущим 28 апреля 1889 года родился Антониу ди Оливейра Салазар. Будущий португальский реформатор увидел свет в селении Вимиэйру близ городка Санта Комба в долине Дау (провинция Бейра). Его отец, дом Антониу ди Оливейра, был управляющим имением знатного, но небогатого помещика, а мать, Мария до Ресгате Салазар, содержала привокзальное кафе в Санта Комба, пополняя доходами от него достаточно скудный семейный бюджет. Из приведенных фактов со всей очевидностью явствует, что скромное семейство Салазаров отнюдь не входило в состав правящей португальской олигархии, относясь, в лучшем случае, к низшему слою среднего класса. Юный Салазар окончил сельскую (начальную) и среднюю городскую школу, после чего решил стать богословом и в 1900 году был принят «на казенный кошт» в духовную семинарию города Визеу. В описываемое время только учебные заведения, принадлежавшие католической церкви Португалии, предоставляли небогатой сельской молодежи возможность продолжить образование.

1 февраля 1908 года в Лиссабоне заговорщиками был убит король Португалии дом Карлуш I. В том же самом 1908 году Салазар-младший в возрасте 19 лет завершил свое богословское образование. Однако юный выпускник мог быть рукоположен в священники лишь в возрасте не моложе 24 лет, причем для этого нужно было получить новую стипендию, а такой возможности не имелось. Кроме того, в стране множились признаки близкой политической бури. Не за горами было свержение португальской монархии, противники которой – либералы-республиканцы — не делали секрета из своего открыто антиклерикального курса, который они, придя к власти, намеревались неуклонно претворять в жизнь всеми силами и средствами. Таким образом, особых шансов на обеспеченное существование в сутане католического священника для молодого Салазара не предвиделось.

С другой стороны, от духовной карьеры его отталкивали поистине рабское послушание низших представителей клира высшим и категорический запрет на участие в политической жизни, являвшиеся характерными чертами существования католического духовенства в тогдашней Португалии. Впрочем, учеба в семинарии помогла Салазару выработать в себе стойкую христианскую мораль и интеллектуальную дисциплину, свойственные ему на протяжении всей его долгой жизни. До последних дней Салазара ярким маяком на жизненном пути ему, по его собственному признанию, служило учение одного из величайших авторитетов Западной церкви — «ангельского доктора» Фомы Аквинского. Уже в самом юном возрасте Салазар отличался упорной волей, высочайшей образованностью и абсолютным, непоколебимым спокойствием даже в самых драматических обстоятельствах. Единственным отрицательным качеством, усвоенным им за годы обучения в духовной семинарии, стала, по общему признанию, лишь крайняя сдержанность и даже холодность в отношениях с другими людьми.

4 октября 1910 года в Португалии произошла антимонархическая революция. Король дом Мануэл II был низложен (впоследствии Салазар, уже будучи пожизненным главой государства, узнав о смерти низложенного и изгнанного короля в эмиграции, распорядился организовать его официальные похороны на государственный счет). Cтуденты-республиканцы древнего Коимбрского университета в порыве ликования изрешетили пулями из револьверов статуи и портреты португальских королей. Именно в этом университете Салазар, спустя полгода, начал изучать юриспруденцию (сделав при этом основной акцент на вопросы государственного управления) и экономику. При этом он руководствовался в основном социально-политическим учением папы римского Льва XIII.

Учение папы Льва предусматривало возможность и даже необходимость государственного вмешательства в экономику, социальную справедливость в отношении рабочего класса и государственный контроль вместо революции. С точки зрения римского понтифика возведение частной собственности в абсолют являлось не менее безбожным, чем ее полное отрицание коммунистами. Капитализм и государство должны были служить благу всего общества. Материализм осуждался за свойственную ему дегуманизацию человеческого общества и превращение последнего в аморфный коллектив индивидуумов, озабоченных (как писал Ф.М. Достоевский) исключительно «спасением животишек».

Немалое влияние на мировоззрение студента Салазара оказали также идеи французского роялиста Шарля Морраса (Морра), основателя католической монархической организации «Аксьон Франсэз» («Французское действие») и военизированного крыла последней – «Камло де Руа» («Королевские парни» или «Королевские молодцы» — но уж никак не «Королевские камелоты», как черным по белому написано в переводе с английского языка на русский «Берлинского дневника» Уильяма Ширера!). Шарль Морра(с) требовал установления приоритета простоты, скромности, социальной дисциплины и человеческих добродетелей. Под влиянием идей папы Льва XIII и Шарля Морра(са) Салазар вступил в «Академический (Студенческий) Центр Христианской Демократии». Однако, в отличие от Морра(са), он отвергал реакционный монархизм, занимая как бы промежуточную позицию между правым и левым фронтом. Вскоре Салазар начал публиковать свои статьи на темы общественной жизни в газете «О Импаршиал» («Беспартийный»), издававшейся его другом и единомышленником Мануэлем Гонсалвишем Сережейрой.

Наиболее характерной чертой эфемерной Португальской республики являлась хроническая политическая нестабильность с постоянной сменой кабинетов, министерской чехардой, военными путчами и беспорядками. Одной из наиболее разумных мер, осуществленных республиканским режимом, являлась радикальное отделение католической церкви от государства. Оставшись без государственной поддержки, церковь волей-неволей, ради самосохранения оказалась вынужденной самореформироваться. Одной из незаживающих язв Португальской республики были повсеместная коррупция и кумовство, унаследованные от монархии и не искорененные с должной последовательностью. Штаты республиканских министерств и ведомств были непомерно раздуты, число чиновников многократно превышало реальную потребность в таковых.

Все попытки сократить государственные расходы были безуспешными. Предшествовавшие установлению республики неоднократные случаи государственного банкротства при монархии не воспринимались как предостережение почти никем. Напротив, положение постоянно ухудшалось вследствие проводившейся с преступным легкомыслием политики займов у заграничных банков. В то же время политические противники республиканских властей подвергались жестоким преследованиям. Число политических заключенных, брошенных в тюрьмы «демократически-правового» республиканского режима, в скором времени превысило 2000. Эмиграция сотен тысяч португальцев из страны в поисках лучшей доли продолжалась, как и при короле, а об уменьшении массовой бедности, обещанном республиканцами народу, не могло быть и речи.

В мае 1914 года Салазар выступил в городе Опорту с речью о церкви и демократии. Форма государственной власти не имела для него значения, ибо удержать наступление демократии было все равно невозможно. Демократия, с точки зрения Салазара, вполне могла бы сочетаться и с католицизмом. Однако Салазар считал необходимыми условиями для построения истинно демократической Португалии предварительное воспитание и просвещение нации, ее «обучение демократии». Осознать эту необходимость должно было, по его мнению, и правительство молодой Португальской республики. Без соответствующего воспитания народа демократия, вследствие приверженности необразованных масс крайне «модному» в описываемое время учению о классовой борьбе, грозила выродиться в демагогию и натравливание одной части нации на другую беспринципными политическими авантюристами и популистами, исходящими из своекорыстных интересов.

В том же самом году Салазар блестяще сдал экзамены, получив 19 баллов из 20 возможных. Он стал преподавателем юриспруденции в Коимбрском университете, а в 1917 году — также ассистентом (младшим преподавателем) кафедры экономики. В 1918 году Салазар защитил докторскую диссертацию, а через год стал ординарным профессором. Совместно с Сережейрой (которому было впоследствии суждено стать кардиналом римско-католической церкви и примасом, то есть Верховным предстоятелем католической церкви Португалии), и известным математиком Пашеку ди Аморимом молодой ученый сплотил вокруг себя кружок правых интеллектуалов, в среде которых родилась идея о необходимости воспитания португальской нации, направленного на пробуждение в массах национального духа и понимания необходимости служения государству. Профессор Салазар стремился не к воспитанию из португальцев заумных интеллектуалов, а к превращению каждого из них в самостоятельную, мыслящую, цельную, гармонично развитую личность.

В конце Великой (Первой мировой) войны 1914-1918 гг. Португалия, вдобавок ко всем своим бедам, дала Антанте втянуть себя в военные действия против Германии, что обернулось для португальской нации тяжелыми, а главное — совершенно не нужными ей — потерями на полях сражений во Франции. Салазар, его друзья и единомышленники являлись решительными противниками вступления Португалии в войну против кайзеровской Германии, но их голос, к сожалению для страны и ее народа, которым пришлось платить за политические амбиции безответственных, одержимых тщеславием, лидеров, не был услышан.

В 1919 году Салазар и трое его коллег были уволены из университета по явно высосанному из пальца, но очень серьезному в глазах республиканцев обвинению в монархической агитации и пропаганде. Профессор Салазар публично указал на отсутствие против него каких-либо конкретных обвинений. Он подчеркивал, что до сих пор являлся счастливым исключением, не будучи ни разу с момента антимонархического переворота заключен в тюрьму. Между тем, республиканские власти, начиная с 1910 года, успели приговорить к различным срокам тюремного заключения (или бросить за решетку без суда) чуть ли не каждого второго португальца! Салазар подчеркивал, что тяжелейшие проблемы Португалии, и, прежде всего – проблему вопиющей нищеты огромного большинства ее населения -, невозможно решить чисто политическими средствами.

По его мнению, решение этих проблем следовало искать в людях, а не в политической окраске министерств. Поэтому он и стремился воспитать из своих студентов серьезных и разумных людей. «Ныне подлинно серьезные и разумные люди не ограничиваются рамками узкого мышления, игнорирующего, презирающего или отвергающего прогресс человеческого разума…они признают факты нашей действительности, как бы те ни противоречили нашим собственным идеям и нашим внутренним убеждениям». В конце концов, профессор Салазар и его друзья были оправданы по всем пунктам выдвинутых против них воинствующими республиканцами обвинений и вновь смогли заняться преподавательской деятельностью.

В ходе парламентских выборов 1921 года Салазар с большой неохотой дал друзьям и единомышленникам убедить себя выставить свою кандидатуру от Партии Католического Центра. Он был избран и уже 21 сентября 1921 года – единственный раз — принял участие в первом заседании парламента. Однако обстановка, царившая в парламенте, вызвала в нем только отвращение. Салазар был глубоко убежден в том, что либеральный индивидуализм привел к распаду общества и вырождению демократии. Партийная система вырвала человека из системы его социальных взаимосвязей и лишила его корней. В этих условиях человек, по мнению Салазара, обладал идентичностью, но не существовал в полном смысле этого слова. «Всякая политическая сила,…действительно представляющая подлинные интересы людей, должна основываться на организации, являющейся не только политической, но и социальной, на организации сословий и классов», утверждал Салазар.

В своем обращении в адрес Второго Съезда Партии Католического Центра, состоявшегося в столице Португалии – Лиссабоне — Салазар подчеркивал:

«В нашем политическом и социальном развитии мы приближаемся к наступлению момента, когда политическая партия, опирающаяся на отдельно взятого индивидуума, гражданина или избирателя, лишится достаточного обоснования своего существования. Человек, находящийся в изоляции, является абстракцией, фикцией, созданной главным образом под влиянием ошибочных принципов, нашедших широкое распространение в прошлом столетии».

Салазар был уверен, что в сложившихся условиях парламентские фракции определяли курс государственного корабля по собственному разумению и в собственных интересах, нисколько не интересуясь мнением народных масс на этот счет. Поэтому он считал необходимым, чтобы конституция опиралась на некие незыблемые и неизменные принципы. В противном случае государству, по его глубочайшему убеждению, грозила постоянная нестабильность.

В одной из своих речей, произнесенной в 1924 году в городе Брага, профессор Салазар отверг и осудил идеи классовой борьбы. По его мнению, иерархия на промышленном предприятии полностью соответствовала реальному неравенству между людьми, существующему в повседневной жизни, хотят люди этого или не хотят. Способность к изобретательству, организаторские качества, умение руководить людьми и реально выполнять задуманное являлись для него абсолютно необходимыми факторами материального производства. Капитал он подразделял на «эгоистический» и «жертвенный» (готовый к самопожертвованию).

По мнению Салазара, эгоистический капитал был занят прежде всего удовлетворением естественных и искусственных потребностей, то есть, непосредственным потреблением. В отличие от эгоистического, жертвенный капитал действовал в интересах обогащения всего народного сообщества. Он зависел от предусмотрительности и готовности нести жертвы. Ради будущего он был готов отказаться от удовлетворения сегодняшних потребностей. Путем воспитания народа в духе готовности нести жертвы, труда и терпения профессор Салазар желал добиться экономического и социального оздоровления (санации) Португалии.

Год спустя профессор заявил в Коимбре:

«Отсутствие последовательной политической воли властей предержащих, выражающееся в постоянных переменах курса и уступках различным политическим силам, представляет собой крайнюю опасность для государства, угрожая как основным принципам, положенным в его основу, так и конституции. Необходимая для всякого государства стабильность может быть обеспечена лишь двумя путями. Либо государство должно дистанцироваться от колебаний общественного мнения (что, однако, означало бы отказ от собственной позиции), либо оно должно добиться выработки стабильного и постоянного общественного мнения в отношении наиболее существенной части государственной доктрины».

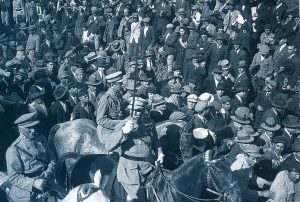

17 апреля 1925 года португальская армия попыталась совершить военный путч против стремительно деградировавшей республики. Но эта попытка переворота оказалась неудачной. В ходе судебного разбирательства по делу организаторов путча государственный обвинитель (!) генерал Кармона (запечатленный рядом с молодым Салазаром на помещенном ниже фото), бывший военный министр (!) потребовал оправдания обвиняемых, заявив:

«Если мы рассматриваем в качестве источника зла, от которого страдает наша бесцельно блуждающая в потемках страна, этих мужей, являющихся образцовыми гражданами своей страны, и клеймим их как уголовных преступников, значит, что-то у нас в стране не так. Значит, наша страна больна“.

Вскоре после завершения процесса над путчистами группа офицеров португальской армии объединилась вокруг патриотически настроенного генерала Гомиша да Кошты – ветерана колониальных войн и бывшего Верховного Главнокомандующего португальскими вооруженными силами в годы Великой (Первой мировой) войны. Заговорщики были исполнены решимости нормализовать национальную жизнь, реформировать государство и сформировать с этой целью на период до новых парламентских выборов состоящую как из военных, так и из гражданских деятелей жунту (совет).

В последний бюджетный год Португальской республики было официально заявлено о дефиците в размере 63 665 миллионов эскудо. В действительности дефицит, однако, был впятеро больше. Португалия оказалась на пороге введения навязанного ей Лигой Наций международного финансового контроля. Стоимость жизни возросла в 30 раз по сравнению с 1914 годом. По сравнению с 1891 годом стоимость единицы португальской национальной валюты — эскудо — снизилась в 33 раза. Объем кредитов, взятых Португалией за рубежом, начиная с 1919 года, вырос с 87,767 миллионов до 791 024 миллионов эскудо. Начиная с 1910 года в Португалии сменились 9 президентов, 3 диктатора и 44 правительства. За это же время в стране произошло 25 вооруженных восстаний, мятежей и попыток государственного переворота. С 1920 по 1925 год было совершено не менее 325 покушений на государственных чиновников и политических деятелей с применением бомб (не считая прочих «менее серьезных», когда террористы ограничивались применением кинжалов, револьверов и винтовок).

28 мая 1926 года генерал-патриот Гомиш да Кошта обратился к нации с воззванием следующего содержания:

«Мужи Португалии! Современное положение нашей страны является невыносимым для всех честных и порядочных людей! Преисполненная стыда нация, жертва коррумпированного и тиранического меньшинства, думает, что настал час ее гибели. Но я открыто объявляю, что поднимаю восстание. Я призываю всех храбрых и гордых мужей нашей страны, готовых победить или умереть, взять в руки оружие и присоединиться ко мне. К оружию, Португалия!“

Поскольку Гомишу да Коште никто не оказал сопротивления, он обратился к народу с очередным воззванием:

«Нация желает иметь сильное правительство, миссия которого должна заключаться в спасении Отечества и которое объединяет все силы, но лишь для того, чтобы в нужное время восстановить истинно национальное и представительное единство – не рeспублику политических банд, а государство, которое заботилось бы об истинных интересах нации, жизненно важных и перманентных интересах Португалии… Находясь во главе португальской армии, объединенной единым патриотическим порывом, я провозглашаю главенство национальных интересов и противопоставляю его бесчестному поведению политиков и партий. Я передам эту больную страну правительству, способному выступить против внутренних врагов с тем же самым боевым героизмом, который она проявила в борьбе с врагами внешними».

12 июня 1926 года профессор Салазар прибыл в Лиссабон. Генерал Гомиш да Кошта предложил ему пост министра финансов. Но оказалось, что, несмотря на высокопарные заявления жунты, ей не хватало внутреннего единства, ибо вошедшие в нее офицеры по-прежнему являлись, прежде всего, представителями различных политических лагерей и стремились проводить в жизнь узко-партийные интересы. По прошествии всего 5 дней с момента своего назначения Салазар подал в отставкy, ибо жунта отказалась удовлетворить выдвинутые им требования предоставления ему абсолютного контроля над расходами, сокращения государственных расходов и права голоса по всех финансовым вопросам.

Уже в июле 1926 года глава жунты генерал Гомиш да Кошта был свергнут одним из своих ближайших соратников — генералом Кампушем. Безысходность и угроза со стороны постоянно усиливавшихся левых сил неуклонно нарастали. В конце 1927 года государственный долг Португалии возрос до 7 449 миллионов эскудо (в 1910 году он составлял 692 миллиона). Треть из этих 7 449 миллионов составляли краткосрочные кредиты. Суммарный дефицит государственного бюджета, начиная с 1917 года, составил 2 574 миллиона эскудо.

28 марта 1927 года Салазар выступил с речью о двух формах экономики. В рамках одной из них, по его мнению, в качестве конечной цели рассматривался финансовый успех, в рамках другой презиралось богатство, а бедность считалась добродетелью. Профессор Салазар считал оба подхода нездоровыми, ибо людей, по его мнению, портили и разлагали неправильное поведение и неумеренное потребление, а не производство как таковое.

Он считал необходимым добиваться благосостояния путем упорного труда, регулирования потребления на основе моральных принципов, а также путем физического и интеллектуального развития. Важное место в рамках его системы ценностей отводилось разумной экономии и самоограничению в области потребления и производства, и необходимости создания потребительской морали. Салазар указывал на ошибочность представлений, господствовавших в общественном мнении, критиковавшем тяжесть налогового бремени, но оставлявшем без внимания неправильную политику в области государственных расходов.

Салазар подчеркивал — поскольку общественное мнение ничего не говорит о частном потреблении, люди полагают, что могут распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению. Результатом этого положения является неразумное потребление. В описываемое время Салазар мечтал о подготовке возрождении Португалии через создание разумной и четкой экономической инфраструктуры. В его системе не было места для роскоши и «сладкой жизни», но предусматривались гарантии основ жизненного существования («безопасность, хлеб и работа для всех»).

Чтобы положить конец периоду политической нестабильности, 25 марта 1928 года президентом Португалии сроком на 7 лет был избран генерал Кармона. Новый глава государства совершенно ясно представлял себе, что страна все еще находилось в критическом положении. Он принял решение вновь назначить Салазара министром финансов, выполнив при этом все его далеко идущие требования. Дуарту Пашеку, вскоре назначенному министром общественных работ, было поручено нанести колеблющемуся интеллектуалу визит в Коимбру и убедить его принять предложение президента.

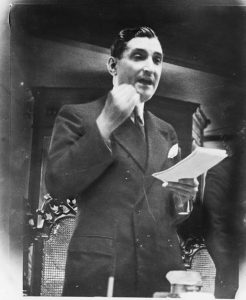

27 апреля 1928 года профессор Антониу ди Оливейра Салазар вновь был назначен министром финансов Португалии. При вступлении в должность Салазар заявил, что рассматривает данное ему поручение как выполнение долга перед собственной совестью и как жертву, которую он считает себя обязанным безоговорочно принести на алтарь Отечества. Его условия были достаточно жесткими. Каждое министерство должно было дать обязательство работать строго в рамках средств, отпущенных ему министерством финансов в рамках бюджета. Всякое важное финансово-политическое решение того или иного министерства или ведомства должно было непременно оговариваться с министром финансов.

В случае любого увеличения текущих или обычных расходов, равно как и в области кредитной политики, Салазар оговорил для себя, как министра финансов, право вето. Все министерства были обязаны сотрудничать с министерством финансов в направлении жесточайшего режима экономии и взыскания дебиторской задолженности. Салазар говорил:

«Мне хорошо известно, чего я хочу и к чему я стремлюсь. Однако я не принуждаю никого к достижению поставленной цели непременно за несколько месяцев. В остальном – дайте стране возможность учиться, выдвигать возражения и вести дискуссии. Но когда для меня настанет время давать указания, я буду ожидать от вас послушания».

11 мая 1928 года Салазар издал свой знаменитый Декрет о финансах. По этому декрету правительство было обязано представлять общий бюджет, покрытый обычными доходами. Вообще-то подобное требование было совершенно нормальным – но не в Португалии. Для Португалии (во всяком случае, республиканской) оно являлось совершенно революционным. Салазар потребовал строгого ограничения займов на выполнение экстраординарных задач и контроля над выплатой надбавок за выполненные работы. Главы министерств и ведомств отныне несли уголовную ответственность за превышение бюджета. Прекращалось государственное финансирование частных предприятий, независимо от правовой формы. Уменьшались и упрощались косвенные налоги. Государственный бюджет не должен был нести чрезмерных расходов на поддержание колониальных владений. Самоуправляющиеся корпорации, местные органы власти и колонии должны были привести свои расходы в соответствие с доходами.

Профессор Салазар, не мешкая, взялся за дело. Внешний долг страны, который должен был выплачиваться в твердой валюте, был преобразован в консолидированный заем в национальной валюте — эскудо. Налоги стали рассчитываться, исходя не из фактической, а из усредненной прибыли. Государственная сберегательная касса «Каикса Жерал ди Депоситуш», опустошенная республиканскими властями на 99%, была реорганизована. Впредь правительство не могло использовать на свои цели сумму, превышающую 22% от объема вложений в «Каикса Жерал ди Депоситуш». Касса была наделена полномочиями выписывать долговые обязательства. К 1934 году ее добровольные вклады возросли (в пересчете на британскую валюту) на 8 500 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, Салазар учредил еще два новых кредитных учреждения — Национальную Кредитную Кассу («Каикса Нашьонал ди Кредиту») и «Каикса Нашьонал ди Превиденсиа».

В том же самом году началось осуществление государственной программы увеличения производства пшеницы. Всего за несколько лет Португалия смогла полностью обеспечивать себя зерном и начать экспорт зерна за рубеж (за 10 лет производство зерна увеличилось на 71%). Не менее успешно реализовались программы производства других видов аграрной экспортной продукции, развитие которых осуществлялось под контролем специальных комиссий. К 1933 году 200 000 не обрабатываемых полей были заняты пoд сельскохозяйственные угодья. В конце 1934 года были выплачены все краткосрочные внешние кредиты. Благодаря увеличению государственного золотого запаса удалось обеспечить полное покрытие трети находившейся в обращении денежной массы. Началось накопление валютных резервов, поскольку, вследствие роста доверия отечественных финансистов к португальскому государству, уменьшилась потребность в зарубежных кредитах.

К концу 30-х годов объем банковских вкладов в Португалии более чем утроился. Заработанные избыточные финансовые средства направлялись главным образом на создание и развитие экономической инфраструктуры. В 1935 году число зарегистрированных безработных в Португалии составляло всего лишь 42 000. Если в предыдущем десятилетии почти миллион португальцев эмигрировал из страны, то в 1935 году число эмигрантов составило всего лишь 9000 человек. Правда, уровень жизни португальского народа был ниже, чем в странах Западной Европы, но все португальцы получили хлеб и работу. Никто больше не голодал и не стоял в очередях на бирже труда. В 1936 году в Португалии было начато осуществление комплексной программы развития национальной обороны, средств связи, транспорта, колоний, воспитания, образования и других сфер государственной жизни. Конечной целью было объявлено создание необходимой экономической инфраструктуры для индустриализации. Так, например, в период между 1927 и 1937 гг. были реконструированы 5600 километров дорог первого и второго разряда и проложено 16 000 километров новых дорог.

Медленная, но методичная реализация предложенной Салазаром модели финансового оздоровления, экономического развития и национального воспитания нуждалась в политических гарантиях. С этой целью 30 июля 1930 года было основано Движение Национального Объединения – «Национальный Союз (Унион Нашьонал)». Салазар задумал этот союз не как партию, а как сообщество по интересам, призванное объединить в своих рядах все слои португальского общества и покончить с расколом нации по партийно-политическому и классовому принципу. Являясь фактором воспитания народа, союз был призван распространять корпоративную идею и служить делу национальной интеграции. В своих выступлениях на сессиях «Национального Союза» как до, так и после своей убедительной победы на выборах, новый премьер-министр Португалии критиковал как безумную, безудержную веру в прогресс и стремление к скорейшему построению «светлого будущего», без учета прошлого и уважения к настоящему, так и слепой консерватизм, враждебный всякой идее прогресса. Он был убежден в необходимости найти некий третий путь между этими двумя крайностями, некую комбинацию – разумное сочетание лучших черт прошлого с требованиями будущего или, хотя бы, настоящего.

Флаг «Национального Союза»

19 марта 1933 года Салазар, после публичного обсуждения, представил проект новой португальской конституции – Основного закона «Нового Государства» («Эштаду Нову») — на всенародный референдум. Несмотря на утверждения представителей оппозиции о якобы имевшей место фальсификации его результатов «Национальным Союзом», подлинные итоги референдума выглядели следующим образом: 719 384 избирателей проголосовали на «Новое Государство» Салазара, 5 955 проголосовали против, а 488 840 воздержались от участия в голосовании. К участию в референдуме были допущены большинство избирателей-мужчин, женщин с высшим образованием и незамужних женщин-глав семейств. Избиратели голосовали только за весь избирательный пакет целиком (то есть, только за принципиальное согласие или несогласие с идеей новой конституции), при отсутствии альтернативных вариантов.

Под «Новым Государством» подразумевалась сословная (корпоративная) система. «Новое Государство» Салазара было призвано представлять весь народ в целом и служить интересам всех граждан, вносящих в жизнь государства свой вклад в форме семейной жизни, профессиональной деятельности и деятельности в рамках органов общественного самоуправления. Нация рассматривалась в качестве одной большой семьи, призванной добиваться поставленных целей и регулировать конфликты «за общим семейным круглым столом». В качестве основы национальной жизни постулировалось взаимное политическое доверие, при чем предусматривалась и возможность для отклонений от общего «генерального курса».

Нацию надлежало организовать не по партийному, а по корпоративному (сословному) принципу. При этом под «сословиями» (корпорациями) понимались не наследственные, не равные перед законом и обладавшие разными правами и обязанностями группы людей (то есть не «сословия» типа дворянства, духовенства, бюргерства и крестьянства средневековой Западной Европы), а группы граждан, объединенных по профессиональному признаку. Корпорации португальского «Нового Государства» являлись профессиональными объединениями, однако членство в них было не обязательно-принудительным, а сугубо добровольным. Из своих рядов корпорации избирали представителей в общую Корпоративную (Сословную) Палату. Ее члены, работавшие в специальных комитетах, проверяли законопроекты.

Наряду с Корпоративной (Сословной) палатой существовало также избиравшееся всенародно, прямым голосованием, Национальное Собрание, состоявшее из 130 депутатов. Кандидатам от оппозиции надлежало самим организовывать и финансировать свою предвыборную кампанию, в то время как сторонники правительства могли рассчитывать в этих вопросах на поддержку Национального Союза. Официально в отношении оппозиционных кандидатов в последний месяц перед выборами не применялось никаких ограничений, хотя в действительности имели место случаи цензуры и запрета на проведение предвыборных собраний. К тому же национальное радио находилось под контролем государства; государство, в ряде случаев, оказывало давление на владельцев конференц-залов. Первоначально право избирать и быть избранным получили лишь граждане, обладавшие минимальным образованием и доходом, вследствие чего половина взрослого населения страны и большинство португальских женщин десятилетиями не могли воспользоваться этим конституционным правом.

Будучи коллективным органом, состоявшим из специалистов в разных областях, Корпоративная Палата носила совещательный характер, в то время как Национальное Собрание являлось органом законодательной власти. Каждый депутат последнего обладал правом законодательной инициативы. Национальное Собрание было вправе отправлять законопроекты на доработку и даже отклонять их. Однако оно заседало лишь 3 месяца в году. Кабинет министров (правительство) издавал законы в форме декретов, осуществлял детальную проработку законопроектов и, соответственно, также обладал правом законодательной инициативы.

Вопросы государственных расходов и доходов относились всецело к компетенции правительства. Если оно вносило законопроекты в период сессии Национального Собрания, принятие этих законопроектов в качестве законов зависело от того, будут ли они ратифицированы Национальным Собранием. Все законопроекты нуждались в одобрении президента страны. Если президент отклонял законопроект, последний мог быть принят в качестве закона, если за его принятие высказывались две трети депутатов Национального Собрания.

Правительство было ответственным перед главой государства и, тем самым, перед нацией. Президент избирался в ходе прямого открытого голосования сроком на 7 лет. Его кандидатура предлагалась Государственным Советом, в состав которого входили премьер-министр, президенты (председатели) Национального Собрания и Корпоративной Палаты, председатель Верховного Суда, государственный казначей и 5 заслуженных государственных деятелей. Последние, в свою очередь, назначались пожизненно президентом страны. Он назначал главу правительства (премьер-министра) и министров (членов правительства). До созыва Национального Собрания, его роспуска и переноса его сессий на иной срок и по всем вопросам, связанным с введением, продлением и отменой в стране чрезвычайного положения, президент страны был обязан консультироваться с Государственным Советом.

Гражданин существовал в качестве члена группы, а не в качестве индивидуума. В соответствии с этим он обладал конкретными правами в семье, профессиональной жизни (по месту работы) и общине (коммуне, муниципалитете) по месту проживания. На местном (коммунальном) уровне правом избирать совет округа (диштрикта) были облечены лишь главы семейств. Совет каждого округа имел один корпоративный голос в совете общин и провинций. Свобода слова и собраний предусматривались конституцией Нового Государства, но ограничивались, чтобы избежать извращения общественного мнения, являвшегося, по определению, социальной силой. Собственность, капитал и труд также подчинялись законодательным нормам. Забастовки и локаут были запрещены. Кустари и мелкие производители находились под защитой закона.

Государственные чиновники могли быть уволены в случае нарушения ими положений конституции или отказа работать на достижение целей, поставленных государством. Церковь была по-прежнему отделена от государства. Конфискованная республиканцами у церкви недвижимость и движимость не была возвращена прежним владельцам. Клиру пришлось по-прежнему финансировать свою деятельность за счет доброхотных даяний или собственных средств и не вмешиваться в политику.

(Конец первой части).

Комментарии: