19 декабря

РОДИЛИСЬ:

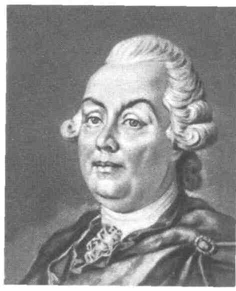

| 1773 |

| Александр Николаевич ГОЛИЦЫН (1773 — 4.12.1844), князь, обер-прокурор Синода (1803—24), член Государственного Совета, министр народного просвещения (c 1816 г.), затем глава министерства духовных дел и народного просвещения (1817—24). Вольтерьянец и эпикуреец в молодости, князь Голицын в зрелые годы обратился к благочестию с резко выраженной сентиментальной и мистической окраской. Он в сущности никогда не знал «ни православия, ни кривославия», не был знаком ни с учением, ни с историей церкви, даже никогда не читал Евангелия. Назначенный другом детства АЛЕКСАНДРОМ I обер-прокурором Синода, чтобы там был «свой человек», князь воскликнул: «Господи — какой же я обер-прокурор — ведь я ни во что не верю!» Поставив себе задачей искоренение «вольнодумства, безбожия и своеволия революционной необузданности», Голицын с помощью своих сотрудников М. Л. МАГНИЦКОГО и Д. П. РУНИЧА разгромил Казанский и Петербургский университеты, когда немало профессоров были уволены, из библиотек изъяли множество книг, анатомические препараты велено было похоронить по церковному обряду и заменить муляжами, а для студентов введены строгие правила жизни. В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ писал: «Студенты распределялись не по курсам, а по степеням нравственного содержания; каждый разряд жил в особом этаже университетского здания, обедали отдельно, чтобы порочные не могли заражать… если студент провинится, то он должен вынести известный курс нравственного исправления. Он назывался не виноватым, а грешным; его сажали в особую комнату, называемую «комнатой уединения» (в позднейшем переводе эта комната называется карцером); окна и дверь этой комнаты были заставлены железной решеткой; над входом виднелась надпись из священного писания; в самой комнате на одной стене висело распятие, на другой картина страшного суда, на которой наказываемый должен был отметить свое будущее место среди грешников. Студента вводили в комнату в лаптях, в крестьянском армяке; он должен был находиться в комнате, пока не исправится». Сняли Голицына с должности министра благодаря интригам АРАКЧЕЕВА, который боялся усиления его влияния и привлек для этой цели митрополита СЕРАФИМА и архимандрита ФОТИЯ. Князь сохранил только должность начальника Почтового департамента, но государь продолжал дорожить его близостью и советами, а вскоре взошедший на престол НИКОЛАЙ I считал его «вернейшим другом своего семейства». |

| 1788 |

| Сергей Григорьевич ВОЛКОНСКИЙ (1788 — 10.12.1865), князь-декабрист. |

| 1836 180 лет назад |

| Дмитрий Александрович АГРЕНЕВ-СЛАВЯНСКИЙ (настоящая фамилия АГРЕНЕВ) (1836 (по др. данным 1833 или 1834), Москва — 23.7.1908, Рущук, ныне болгарский город Русе), хоровой дирижер, певец, собиратель народных песен. На собственные средства создал в 1868 году в Праге хор «Славянская капелла», с которым объездил многие страны и за 40 лет дал около 10 тысяч концертов. |

| 1841 175 лет назад |

| Николай Александрович ЛЕЙКИН (1841, Петербург — 19.1.1906, там же), писатель и журналист. Был редактором-издателем юмористического журнала «Осколки», в котором началась литературная деятельность А. П. ЧЕХОВА. |

| 1918 |

| Николай Федорович ДОМОВИТОВ (1918 — 16.7.1996), поэт. |

| 1918 |

| Николай Иванович ТРЯПКИН (1918 — 20.2.1999), поэт. |

| 1922 |

| Олег Дмитриевич ЧУРКИН (1922 — 4.8.1995), художник-мультипликатор, режиссер, поставивший мульфильмы «Крошка Енот», «Мама для мамонтенка». |

| 1931 85 лет назад |

| Николай Алексеевич ТРОИЦКИЙ (1931, с. Новорепное Ершовского р-на Пугачевского округа Нижне-Волжского края — 28.5.2014, Саратов), историк, профессор Саратовского университета, специалист по истории Отечественной войны 1812 года. |

| 1933 |

| Галина Борисовна ВОЛЧЕК (1933), театральный режиссер, с 1989 года руководящая театром «Современник». |

| 1942 |

| Николай Тимофеевич АНТОШКИН (1942), генерал-полковник, заслуженный военный летчик РФ.Отличился при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. |

| 1943 |

| Владимир Петрович ЛУШИН (1943 — 17.1.2002), моряк-подводник, первый заместитель командующего Атлантической эскадрой Северного флота. Депутат Госдумы РФ (фракция «Единство»), заместитель председателя Комитета по обороне. |

| 1944 |

| Анастасия Александровна ВЕРТИНСКАЯ (1944), актриса театра и кино, народная артистка России. |

| 1946 70 лет назад |

| Всеволод Арсеньевич ТКАЧУК (1946), биохимик, академик РАН (2006). |

| 1954 |

| Александр Владимирович МОНИН (1954, Будапешт — 27.8.2010, Москва), один из основателей и вокалист группы «Круиз». Работал и в других коллективах. |

| 1964 |

| Павел Александрович ЯКОВЕНКО (1964), футболист, полузащитник киевского «Динамо» и сборной, победитель Кубка Кубков 1986 года, заслуженный мастер спорта. Ныне на тренерской работе. |

| 1975 |

| Владимир Евгеньевич КРИСТОВСКИЙ (1975, Горький), лидер группы «Уматурман» (автор текстов и музыки, вокал, гитара). Младший брат Сергея. |

| 1980 |

| Павел Дмитриевич БАРШАК (1980), актер театра и кино. |

| 1982 |

| Анастасия Григорьевна МАКАРОВА (1982), актриса. Как угодила в «Ефросинью», так из тайги выбраться и не может. |

|

СКОНЧАЛИСЬ: |

| 1796 220 лет назад |

| Петр Александрович РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ (15.1.1725 — 1796), граф, генерал-фельдмаршал. Он родился от брака денщика ПЕТРА I Александра Ивановича Румянцева с графиней Марией Андреевной Матвеевой. Петр I, устроивший свадьбу Румянцева со своей легкомысленной и изменявшей ему любовницей Матвеевой, и после этого брака оказывал ей большое расположение. Многие считали новорожденного сыном царя, а крестной матерью стала ЕКАТЕРИНА I. В 15 лет Румянцева отправили в Берлин для приобретения дипломатических навыков, но юноша отличался такими «мотовством, леностью и забиячеством», что посланник Бракель поспешил от него отделаться. Сумев наконец-то поступить на военную службу, Румянцев уже через четыре года стал полковником. Первой большой победы Румянцев добился в Семилетнюю войну (1756—63 гг.), когда в 1757 году его корпус решил исход сражения при Гросс-Егерсдорфе. Потом последовали успехи в битве при Кунерсдорфе (1758), взятие крепости Кольберг (1761). ФРИДРИХ II говорил своим генералам: «Остерегайтесь, сколь возможно, этой собаки — Румянцева, прочие для нас не опасны». В 1764 году императрица ЕКАТЕРИНА II назначила его генерал-губернатором Малороссии, и более 30 лет он был деятельным помощником Екатерины II в проведении реформ, имевших целью искоренить украинский сепаратизм, эту «сокровенную ненависть тамошнего народа против здешнего (великороссийского)». В начале русско-турецкой войны 1768—74 гг. Румянцев сначала командовал 2-й армией, а вскоре из-за недовольства Екатерины медлительностью князя ГОЛИЦЫНА стал главнокомандующим русских войск. Победы в битвах 1770 года при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле, когда ему противостояли превосходящие силы противника, принесли Румянцеву славу, фельдмаршальский жезл и ленту св. Георгия 1-й степени. После заключения в 1774 году Кючук-Кайнарджийского мира Румянцев получил титул Задунайского и алмазами украшенные фельдмаршальский жезл, шпагу, лавровый венок, масличную ветвь и бриллиантовые знаки ордена св. Андрея; в его честь была выбита медаль, а для увеселения пожалованы 5 тысяч душ, 100 тысяч рублей, серебряный сервиз и картины. В следующую русско-турецкую войну из-за конфликта с новым фаворитом Г. А. ПОТЁМКИНЫМ Румянцев лишь номинально руководил войсками, а Екатерина находила «пребывание его в армии вредным ее делам». Полководец пережил свою императрицу лишь на месяц и скончался от удара. Похоронили его в Великой церкви Киево-Печерской лавры. |

| 1866 150 лет назад |

| Михаил Васильевич ПЕТРАШЕВСКИЙ (13.11.1821 — 1866), утопист-социалист. |

| 1925 |

| Павел Гаврилович ВИНОГРАДОВ (30.11.1854 — 1925), историк, академик (1912). |

| 1994 |

| Вадим КОЗИН (3.4.1903 — 1994), певец, кумир публики в 30—40-е годы. Был осужден, и потом до самой смерти жил в Магадане. |

| 2002 |

| Александр Георгиевич ТОВСТОНОГОВ (30.4.1944 — 2002), театральный режиссер. Старший сын Г. А. ТОВСТОНОГОВА. |

| 2012 |

| Николай Сидорович ХЛОПКИН (9.8.1923 — 2012), ученый-физик, занимавшийся ядерными реакторами, академик РАН (1992), Герой Труда. |

|

СОБЫТИЯ: |

| 1866 150 лет назад |

| Создание Русского телеграфного агентства. |

| 1890 |

| В Петербурге в Мариинском театре прошла премьера оперы «Пиковая дама» Петра Ильича ЧАЙКОВСКОГО.

Многие звучащие в заставке «Что? Где? Когда?» слова: «Что наша жизнь? Игра!» только с телеклубом знатоков и соотносят. Другие, припоминая, что автором повести, сюжет которой лег в основу оперы, является Александр ПУШКИН, отдают эту честь поэту. На самом же деле автором либретто оперы «Пиковая дама» был младший брат композитора Модест ЧАЙКОВСКИЙ, и сочинил ставшую крылатой фразу именно он. Идея поставить новую оперу у 50–летнего композитора появилась во время репетиций балета «Спящая красавица», посвященного директору императорских театров Ивану ВСЕВОЛОЖСКОМУ, с которым композитор дружил. Планируя следующий сезон, они и пришли к мысли об опере. Так как собственных замыслов не было, решили взять либретто Модеста, который написал его для композитора Николая КЛЕНОВСКОГО, но тот от него отказался. Новая работа увлекла композитора, он отказался от дирижирования и уехал в Италию, выбрав Флоренцию, чтобы никто его не отвлекал. Единственным сопровождающим его был слуга Назар. Работа была завершена за 44 дня. Ни об одном другом своем творении композитор так не отзывался, как о «Пиковой даме». Слуге он говорил: «Опера будет, если Бог даст, так хорошо пойдет, что ты расплачешься, Назар». Когда же опера была написана, стал делить свою жизнь на два периода: первый — до написания «Пиковой дамы», второй — после нее. Критики не увидели ни оригинальности, ни глубины замысла композитора: «Суетное легкомыслие, воплощенное в красивых и мощных звуках», «Пиковая дама» пестра по либретто, лишена стиля по музыке, но богата прелестными частностями». Зато у не разбиравшегося в частностях зрителя был полный успех: вслед Петербургу последовала постановка в Киеве, через год — в Москве, еще через год — в Праге и Одессе. И если критики и коллеги хоронили русскую музыку, предрекали ей упадок, то Петр Ильич говорил: «Трудно согласиться с пессимистическими взглядами на состояние современной музыки… Когда я вспомню, что такое была русская музыка во времена моей юности, и сравню тогдашнее положение вещей с теперешним, то не могу не радоваться и не возлагать самых лучших надежд на будущее…» |

| 1909 |

| Официальное открытие Саратовского университета.

Идея создания высшего учебного заведения родилась в среде саратовской интеллигенции еще в конце 50-х гг. XIX века, но прошло полвека, прежде чем в июне 1909 года был подписан одобренный Государственным Советом и Госдумою закон об учреждении в Саратове университета в составе одного медицинского факультета. Занятия начались 6 октября (23 сентября по ст. ст.). На первый курс были приняты 92 студента и 15 вольнослушателей. Детей рабочих и крестьян среди них не было, женщин не принимали вообще. Первым ректором был назначен казанский хирург В. И. РАЗУМОВСКИЙ, во главе кафедр были такие видные ученые как будущие академики А. А. БОГОМОЛЕЦ и С. И. СПАСОКУКОЦКИЙ. В день открытия Императорского Саратовского университета было объявлено высочайшее соизволение о наименовании университета Николаевским. По этому поводу по единодушному желанию присутствующих был трижды исполнен народный гимн и послана телеграмма министру народного просвещения с просьбой повергнуть к стопам Его Императорского Величества Государя Императора чувства беспредельной любви и преданности. Как выполнил эту просьбу министр, история умалчивает. Царя не стало, и с 1922 года университет носит имя Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО. Ныне на факультетах университета обучается свыше 19 тысяч студентов, а среди его преподавателей 27 академиков и член-корров, 186 профессоров и докторов наук, 845 доцентов и кандидатов наук. |

| 1986 30 лет назад |

| Академик Андрей САХАРОВ вернулся из горьковской ссылки. |

Комментарии: