14 января

РОДИЛИСЬ:

| 1819 |

| Екатерина Павловна БУРНАШЕВА (1819, Пенза — 21.5.1875, Петербург), педагог, переводчица. |

| 1824 |

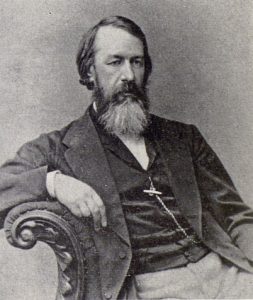

| Владимир Васильевич СТАСОВ (1824 — 23.10.1906), критик, историк искусства, сын известного архитектора. Идеолог «Могучей кучки» и Товарищества передвижников. |

| 1827 190 лет назад |

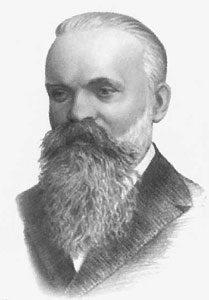

| Петр Петрович СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ (1827 — 11.3.1914), географ, путешественник, государственный и общественный деятель. |

| 1848 |

| Филипп Федорович ФОРТУНАТОВ (1848, Вологда — 3.10.1914, д. Косалма Петрозаводского уезда Олонецкой губ.), языковед, академик (1898), основатель московской «формальной» лингвистической школы. |

| 1866 |

| Евгений Васильевич АНИЧКОВ (1866 — 22.10.1937, Белград), историк литературы, критик, фольклорист, прозаик. |

| 1911 |

| Анатолий Наумович РЫБАКОВ (1911 — 23.12.1998), писатель ( «Тяжелый песок», «Дети Арбата»). |

| 1925 |

| Иван Тимофеевич БОБЫЛЁВ (1925 — 24.3.2014), театральный режиссер, без малого 40 лет руководивший Пермским академическим театром драмы, работавший в Воронеже, Иваново, Москве, почетный гражданин Пермского края (Пермской области). |

| 1927 90 лет назад |

| Иван Александрович КАЛИТА (1927 — 29.3.1996), заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной по выездке. |

| 1928 |

| Виктор Евгеньевич ГОЛАНТ (1928 — 18.10.2008), физик, академик (1990). |

| 1928 |

| Виталий Владимирович ЖУРКИН (1928), специалист по международным отношениям, основатель Института Европы РАН, академик (1990). |

| 1929 |

| Владимир Петрович КОНДРАШИН (1929 — 23.12.1999), баскетбольный тренер. |

| 1934 |

| Сергей Николаевич СЕМАНОВ (1934, Ленинград — 29.10.2011, Москва), историк, литературовед. |

| 1935 |

| Юрий Иванович ЖУРАВЛЁВ (1935, математик, кибернетик, академик РАН (1992). |

| 1936 |

| Людмила Иосифовна ПИНАЕВА /ХВЕДОСЮК/ (1936), заслуженный мастер спорта, трехкратная олимпийская чемпионка в гребле на байдарках (1964—1972). По количеству наград, завоеванных на крупнейших соревнованиях, не имеет себе равных. |

| 1939 |

| Наталья Александровна ЗАЩИПИНА (1939), актриса. В кино она сыграла не так много ролей, но одна из первых работ — Маруся в фильме «Первоклассница» (режиссер — Илья ФРЭЗ, автор сценария — Евгений ШВАРЦ) — принесла ей громкую славу. Ныне актриса работает в московском Театре сатиры. |

| 1941 |

| Любовь Ивановна ВИРОЛАЙНЕН (1941), актриса («Любить человека», «Вечный зов»). |

| 1953 |

| Юрий Николаевич АДЖЕМ (1953, Керчь Крымской области) футболист, полузащитник (центральный защитник) симферопольской «Таврии» и ЦСКА. Дважды становился победителем молодежных чемпионатов Европы (1976, 1980), в 1980—81 был капитаном армейской команды, сыграл 4 матча за сборную. |

| 1959 |

| Анатолий Анатольевич ЛОБОЦКИЙ (1959, Тамбов), актер театра и кино. |

| 1963 |

| Анна Владленовна САМОХИНА (1963 — 8.2.2010), актриса. |

| 1981 |

| Станислав Сергеевич ЯРУШИН (1981, Челябинск), шоумен, проложивший дорогу на телевидение и в кино через КВН (команды «Уральские пельмени» и «Лица уральской национальности (ЛУНа)»). |

| 1983 |

| Владимир Владимирович ЯГЛЫЧ (1983), актер театра и кино («Мы из будущего»). |

| 1986 |

| Василий Сергеевич СТЕПАНОВ (1986 ), киноактер. |

| 1995 |

| Алина МАКАРЕНКО (1995), олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповых упражнениях. |

|

СКОНЧАЛИСЬ: |

| 1833 |

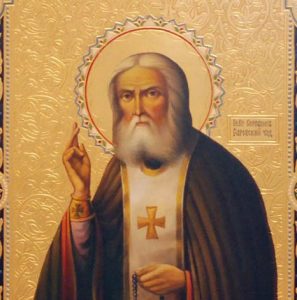

| Серафим САРОВСКИЙ (30.7.1759 — 1833), иеромонах — пустынножитель и чудотворец. Прохор МОШНИН в 19 лет пришел из Курска в Саровскую обитель и остался там навсегда. Восемь лет он был послушником, потом был пострижен в сан инока. При посвящении он получил имя Серафим. В том же 1786 году Серафим был возведен в сан иеродиакона. Почти 6 лет он беспрерывно находилcя в служении. Когда ему исполнилось 34 года епископ Феофил рукоположил его в иеромонаха. Через год Серафим удалился в пустынную келью, в которой на долгие годы укрылся в уединении, трудах, чтении и молитве. Он постоянно носил одну и ту же одежду: полотняной балахон, кожаные рукавицы и бахилы, поверх которых надевал лапти. Спереди у него висел крест, которым его благословила мать, отпуская из дому, а в сумке за плечами было Евангелие. В подражание древним святым старец носил и вериги на обоих плечах: спереди к ним были привешены кресты в 20 фунтов, сзади — в 8. Кроме этого, он надевал на себя железный пояс. Вскоре воздержание и постничество отца Серафима дошли до неимоверной степени. Братия лишь удивлялась, как ему удается выжить не только летом, но и зимой, но Серафим тщательно укрывал свои подвиги от людей. Лишь после нападения на него трех разбойников избитый до смерти Серафим на 5 месяцев оказался на излечении в монастыре, но затем вновь вернулся в пустынь. В течение трех лет он безмолвствовал и к посетителям более не выходил. Молчальничество Серафим соединил со стоянием на камне. 1000 дней и ночей он возносил молитвы, стоя на ногах или коленях с воздетыми вверх руками. По ночам он делал это в лесу, где лежал огромный гранитный камень, а с утра до вечера в своей келье, где также был камень. После 15 лет уединения Серафим из-за мучавшей его болезни вернулся в монастырь и поселился в своей келье, в которой никого не принимал, сам из нее не выходил и не говорил ни с кем ни слова. Все убранство кельи составляли икона с лампадой и пень вместо стула. После пяти лет затворничества старец открыл двери кельи, и теперь каждый мог придти к нему, а вскоре он стал и вести беседы с прибывшими к нему, но по-прежнему не покидал своей кельи, которая никогда не отапливалась, стулом служил все тот же пень, а постелью — мешки с песком и каменьями. В сенях кельи стоял изготовленный самим Серафимом гроб из цельного дуба. Братия могла посещать его в любое время суток, а сторонние — после ранней обедни до 8 часов вечера. Тогда и открылся провидческий и целительный дар старца. В 1825 году явившаяся во сне Матерь Божья разрешила Серафиму выйти из затвора и посещать пустынь. Уходя в пустынь, Серафим оставлял горящими зажженные перед образами свечи. Когда ему говорили, что может быть пожар, старец отвечал: «Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кончина моя откроется пожаром». Так и случилось. Второго января 1833 года (по ст. ст.) в 6 утра брат Павел почувствовал запах дыма. Он постучал в дверь, но никто не ответил. Братия сорвала закрытую дверь, загасила тлевшие вещи, но в темноте не разглядела старца и решила, что он ушел в свою пустынь. Лишь после утренней литургии в темной келье обнаружили Серафима, стоявшего на коленях в молитве со сложенными крестообразно руками. Он был мертв. В июле 1903 года были открыты мощи преподобного старца. В советские времена их след затерялся, и они были вновь обнаружены в 1990 году в Казанском соборе тогда еще Ленинграда и ныне покоятся в Дивеевском Троицком соборе Нижегородской области. Православная церковь отмечает обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, 19 июля по старому стилю, т. е. 1 августа по новому. Город же Саров с 1946 года на 50 лет исчез с географических карт, так как после войны там был образован ядерный научно-исследовательский центр, называвшийся сначала Арзамас-75, потом Арзамас-16. Сам город в 1954 году закрытым постановлением Правительства РСФСР был переименован в Кремлев, и лишь в 1995 году ему было возвращено историческое название. |

| 1868 |

| Александр Тимофеевич РОНЧЕВСКИЙ (неизв. 1831, Витебская губерния — 1868, Петербург), врач, автор рассказов-очерков. Покончил с собой. |

| 1876 |

| Модест Андреевич КОРФ (23.9.1800, Петербург — 1876, Петербург), барон, государственный деятель, историк. Лицейский товарищ А. С. ПУШКИНА. |

| 1897 120 лет назад |

| Константин Николаевич БЕСТУЖЕВ-РЮМИН (26.5.1829 — 1897), историк, публицист, журналист, академик. Племянник декабриста М. П. БЕСТУЖЕВА-РЮМИНА читал русскую историю будущему императору АЛЕКСАНДРУ III и великому князю КОНСТАНТИНУ КОНСТАНТИНОВИЧУ, вошедшему в русскую литературу как поэт К. Р. Он был в числе основателей Высших женских курсов, первым директором которых пробыл с 1878 по 1882 год и которые поэтому получили неофициальное название Бестужевских. |

| 1909 |

| Зиновий Петрович РОЖЕСТВЕНСКИЙ (11.11 или 29.3.1848 — 1909), вице-адмирал (1904), командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой, разгромленной в Цусимском сражении. Был тяжело ранен в бою, взят в плен, по возвращении предан военно-морскому суду, но благодаря ранению оправдан. |

| 1912 105 лет назад |

| Леонид Александрович АРБУЗОВ (19.1.1848, Митава — 1912. Зассенгоф (ныне Засулаукс), под Ригой), историк, знаток прибалтийского края, автор «Очерков истории Лифляндии, Эстляндии и Курляндии» (1889, рус. изд. 1912) — первого подобного издания на русском языке. |

| 1919 |

| Михаил Гордеевич ДРОЗДОВСКИЙ (7.10.1881 — 1919), белый генерал, начальник дивизии в Добровольческой армии. |

| 1938 |

| Анатолий Николаевич ПЕПЕЛЯЕВ (15.8.1891 — 1938), генерал-лейтенант (1919), один из командиров белых частей, сражавшихся в Сибири и на Дальнем Востоке. Младший брат Виктора ПЕЕЛЯЕВА — председателя Совета Министров в правительстве адмирала Александра КОЛЧАКА. Анатолий командовал у Колчака 1-й Сибирской армией. Продолжал борьбу против советской власти на Дальнем Востоке, эмигрировал в Харбин, принял активное участие в Якутском мятеж. Представ перед судом, получил 10 лет. Вышел даже на свободу, но вскоре был вновь арестован и приговорен к высшей мере наказания. Реабилитирован в 1989 году: |

| 1991 |

| Константин Трофимович БУЛОЧКО (25.7.1908 — 1991), фехтовальщик, заслуженный мастер спорта, профессор, один из ведущих специалистов подготовки мастеров русского рукопашного боя. |

| 1993 |

| Александр Георгиевич МЕДАКИН (23.9.1937 — 1993), футболист, правый защитник московского «Торпедо». Был капитаном команды, провел три матча за сборную. |

| 2001 |

| Виталий Иосифович ГОЛЬДАНСКИЙ (18.6.1923 — 2001), физико-химик, академик. |

| 2004 |

| Эдуард Федорович СИБИРЯКОВ (27.11.1941, Челябинск — 2004, Москва), волейболист, двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968), заслуженный мастер спорта. |

| 2008 |

| Александр Михайлович МАЙОРОВ (13.9.1920 — 2008), генерал армии, командующий Прибалтийским ВО (1972—80), заместитель главкома Сухопутных войск (1980—87). В середине 60-х был главным военным советником в Афганистане. Автор книг «Правда об афганской войне», «Вторжение. Чехословакия, 1968». |

| 2009 |

| Геннадий Иванович ШАТКОВ (27.5.1932 — 2009), боксер, олимпийский чемпион 1956 года во 2-м среднем весе, заслуженный мастер спорта. После ринга Шатков защитил диссертацию, стал профессором, он автор шести монографий и более 100 научных работ. |

| 2011 |

| Юрий Александрович ПРЫТКОВ (17.3.1920 — 2011), режиссер мультипликационного кино («Песенка мышонка», «В стране невыученных уроков», «Так сойдет»). |

| 2013 |

| Игорь Михайлович МАКАРОВ (22.10.1927 — 2013), специалист по теории систем автоматического управления, принципам расчета и построения технических средств автоматизации, академик (1987). |

| 2016 Год назад |

| Леонид Иванович ЖАБОТИНСКИЙ (28.1.1938, Успенка Краснопольского района Харьковской обл. — 2016, Запорожье), тяжелоатлет, двукратный (1964, 1968) олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира в тяжелом весе, заслуженный мастер спорта. |

|

СОБЫТИЯ: |

| 1700 |

| В Москве объявлен именной указ: «Боярам, и окольничим, и думным, и ближним людем, и стольником, и стряпчим, и дворяном московским, и дьяком, и жильцам, и всех чинов служилым, и приказным, и торговым людем, и людем боярским, на Москве и в городех, носить платья, венгерские кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобием». Старинная орфография нам может показаться странной, а тогда сильное неудовольствие вызвал сам указ о перемене платья. Особенно потому, что ПЕТР I уже ввел обязательное брадобритие. Переходу на европейское платье противились, его приходилось повторять, вывешивать на городских воротах чучела с образцами, наконец, брать с ослушников пошлину, а мастерам грозить жестоким наказанием. |

| 1706 |

| Брадобритию и немецкому платью противились очень долго. В 1705 году это стало одной из причин вспыхнувшего в Астрахани восстания. ПЕТР I, занятый в это время на западе, хотел покончить с ним мирным путем. Для этого он отправил осенью в Астрахань тамошнего жителя КИСЕЛЬНИКОВА с грамотой, в которой увещевал народ отстать от возмутителей и, перехватавши главных заводчиков, прислать их в Москву, чем заслужить царское прощение. В противном случае все будут казнены без пощады. В этот день Кисельников прибыл в город, был собран казацкий круг, на который позвали митрополита САМСОНА, чтобы он зачитал царскую грамоту. Выслушав ее, молебствовали за государево здоровье (был ложный слух, что царя не стало) при пушечной стрельбе. Через несколько дней митрополит стал приводить всех к присяге, а астраханцы написали повинную и отправили к государю восьмерых человек вместе с Кисельниковым. |

| 1814 |

| В Санкт-Петербурге в торжественной обстановке состоялось открытие Императорской Публичной библиотеки, которая в настоящее время зовется Российской национальной библиотекой и входит в число 10 крупнейших библиотек мира.

Задумала создание национального книгохранилища императрица ЕКАТЕРИНА II. План его возведения вызревал у нее почти 30 лет и был одобрен в 1795 году, когда архитектор Егор СОКОЛОВ представил проект постройки первого в России здания библиотеки на пересечении Большой Садовой улицы с Невским проспектом. По замыслу императрицы, библиотека должна был стать собирательницей всех российских книг и рукописей, предназначалась «для публичного употребления» и служила цели «общественного просвещения россиян». Предложил название библиотеки переводчик и литератор Михаил АНТОНОВСКИЙ (в частности, давший название «Наука побеждать» суворовским наставлениям), сыгравший важнейшую роль на первом этапе формирования фондов библиотеки. Было назначенный первым главным директором императорских библиотек французский граф Огюст де ШУАЗЕЛЬ-ГУФЬЕ из-за махинаций и злоупотреблений от должности был отстранен и заменен графом Александром СТРОГАНОВЫМ, деятельно включившимся в работу. Продолжил его труды Алексей ОЛЕНИН, возглавлявший библиотеку более 30 лет. Именно он вдохнул жизнь в новое учреждение культуры, составил «Положение о управлении Императорскою Публичною библиотекою», включавшее в себя правило об обязательной бесплатной доставке в библиотеку в двух экземплярах всего, что печатается в России. Открытие было намечено на 1812 год, но вторжение французов вынудило вывести из столицы библиотечные фонды и повременить с торжествами. На открытии присутствовало более 200 человек, среди них такие знаменитости, как поэт Гавриил ДЕРЖАВИН и художник Орест КИПРЕНСКИЙ. Среди выступивших после директора были поэт и переводчик «Илиады» Николай ГНЕДИЧ, баснописец Иван КРЫЛОВ. Библиотека, усилиями Оленина превратившаяся в «меценатский приют литераторов», кому-то казалась сборищем тунеядцев. Она принимала читателей по средам, четвергам и пятницам с 10 утра до 9 часов вечера летом, зимой до захода солнца, а по вторникам была открыта для осмотра. В первый год в нее записалось 329 читателей. Когда Оленин брался за дела в библиотеке, ее фонды насчитывали свыше 260 000 томов, но на русском языке было всего 4(!) книги. Через 30 лет их число выросло до 30 000, а к столетию своего открытия фонд Публичной библиотеки превысил трехмиллионную отметку, она стала самым крупным в мире собранием русской книги. Сегодня в фондах Российской национальной библиотеки почти 37 миллионов единиц хранения, доступ к которым открыт всем желающим. |

| 1863 |

| Введение в России монополии на продажу спиртного. |

Комментарии: