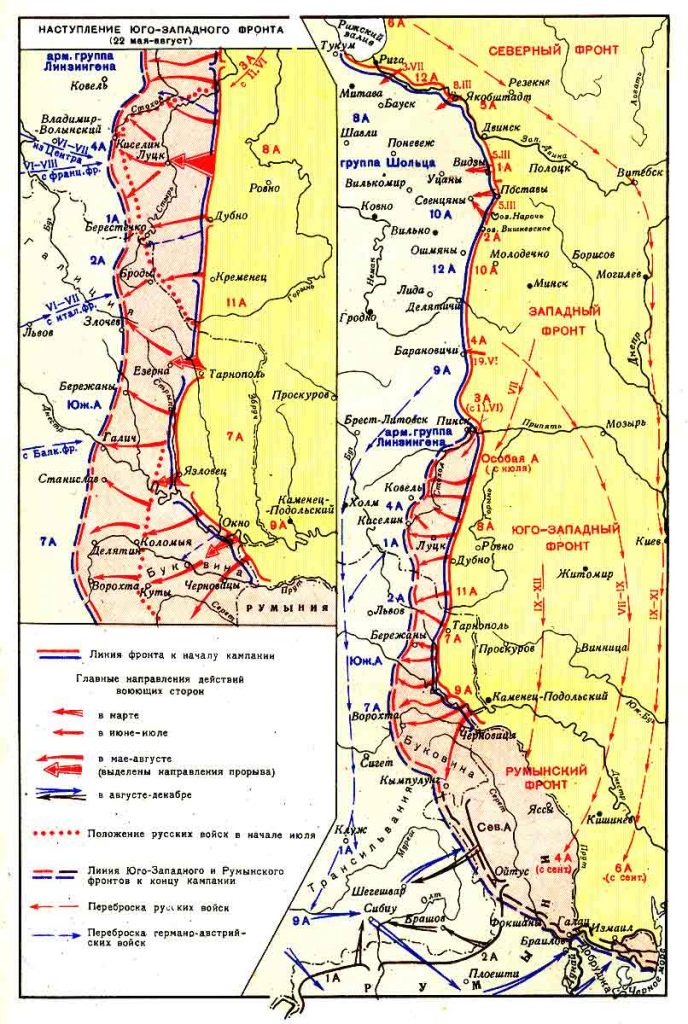

22 мая/ 4 июня 1916 года – началось знаменитое наступление Юго-Западного фронта, вошедшее в историю мирового военного искусства как крупнейшее сражение Великой Войны и выдающаяся победа Русской Императорской Армии, в ходе которой было нанесено тяжелейшее поражение армиям Австро-Венгрии и Германии, заняты Буковина и Восточная Галиция. Огромные потери, понесённые австро-венгерской армией, уже навсегда подорвали её боеспособность, сломав австрийскую военную машину. С этого времени австрийцы даже в Италии не смогут наступать без поддержки немцев. Для отражения русского наступления Центральные державы перебросили с Западного, Итальянского и Салоникского фронтов 31 пехотную и 3 кавалерийские дивизии (более 400 тыс. штыков и сабель), что в очередной раз спасло англичан и французов от поражения в сражении на Сомме и спасло терпящую поражения итальянскую армию от разгрома

Это наступление стало, по сути дела, целой кампанией, состоявшей из нескольких чередовавшихся наступлений. Её первый этап, ознаменованный крупной русской победой под Луцком, получил наименование Луцкого прорыва. Стратегическая внезапность и успех Луцкого прорыва была обеспечена тем, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Государя Императора Николая II не было одного направления главного удара, а наступление должны были начать армии Северного, Западного фронта и Юго-Западного фронтов. Государь Император особо акцентировал внимание на энергичном образе действий русских войск и в тактическом плане запретил раздробление отрядов, приводившее к хаосу, потребовав наносить удары массированными корпусами, концентрируя войска на направлении главных ударов. Выдающаяся заслуга Николая II заключалась в утверждении плана общего наступления сразу тремя фронтами, что позволяло реализовать принцип свободы маневра и возможности, при необходимости, перенести тяжесть главного удара. Так впоследствии и произошло, поскольку первоначально главный удар планировалось наносить силами Западного фронта Русской Армии.

Потери австро-германцев за время операции составили убитыми, ранеными и пленными до 1,5 миллиона человек. Русским достались 581 орудие, 1795 пулеметов, 448 бомбометов и минометов, огромное количество военного имущества. Фронт был прорван на протяжении 350 километров, а глубина прорыва доходила до 70 — 120 километров. Русские войска вступили в Северную Буковину и овладели Черновицами. И все добились успеха, хоть и разного. Поэтому, кстати, необходимо напомнить имена этих генералов, которые показали, на что способна Русская Армия. Это Д. Г. Щербачёв (командующий 7-й армией), А. М. Каледин (8-я армия), П. А. Лечицкий (9-я армия), К. В. Сахаров (11-я армия).

Потери австро-германцев за время операции составили убитыми, ранеными и пленными до 1,5 миллиона человек. Русским достались 581 орудие, 1795 пулеметов, 448 бомбометов и минометов, огромное количество военного имущества. Фронт был прорван на протяжении 350 километров, а глубина прорыва доходила до 70 — 120 километров. Русские войска вступили в Северную Буковину и овладели Черновицами. И все добились успеха, хоть и разного. Поэтому, кстати, необходимо напомнить имена этих генералов, которые показали, на что способна Русская Армия. Это Д. Г. Щербачёв (командующий 7-й армией), А. М. Каледин (8-я армия), П. А. Лечицкий (9-я армия), К. В. Сахаров (11-я армия).

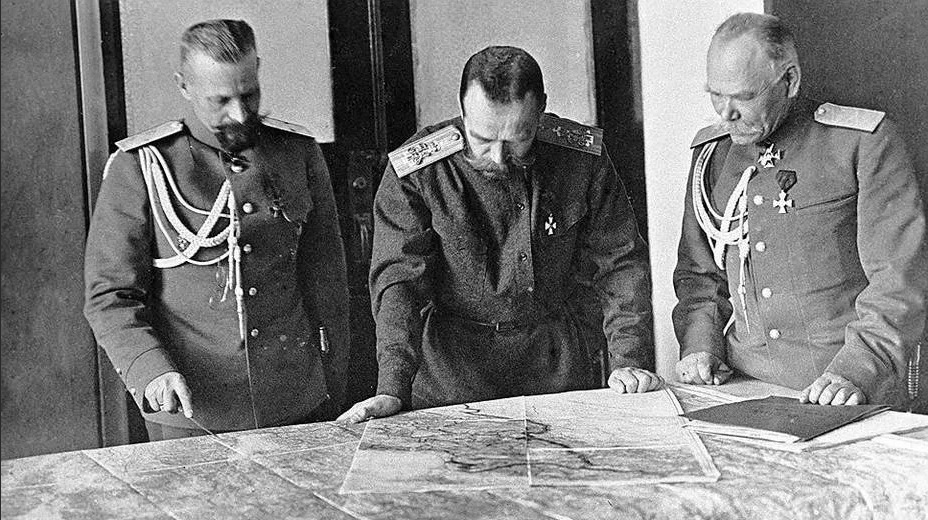

Выдающееся наступление Русской Армии стало возможным благодаря усилиям Государя Императора Николая II взявшего на себя 23 августа 1915 года Верховное командование Русской Армией. Русский государь принял на себя ответственность за события на фронте в самый тяжелый для Русской Армии момент и кардинально изменил ситуацию. По свидетельству представителя британской армии при Ставке Верховного главнокомандующего русской армии Джона Хэнбери-Уильямса, уже к январю 1916 г. в деле снабжения армии боеприпасами «наметился прогресс благодаря энергии, с которой император Николай II взялся за этот важнейший вопрос». Очевидец работы императора в Ставке генерал от кавалерии В.И. Гурко писал: «Государь внимательно следил за сведениями, полученными с фронта за истекшие сутки, и удивлял всех своей памятливостью и вниманием к делам».

Придавая особо важное значение вооружению и снаряжению своих войск, Император добивался принятия новых образцов оружия и экипировки на вооружение. Именно ему Русская Армия обязана внедрением таких технических новинок, как противогаз и огнемет. 3 февраля 1916 г. в Ставке Верховного главнокомандующего по личному приказу Императора были осуществлены показательные испытания всех имевшихся образцов противохимической защиты – как русских, так и иностранных. После испытаний, на которых лично присутствовал Николай II, был отдан приказ начать массовое производство отечественного противогаза.

С момента принятия Верховного командования Государем Императором Николаем II в Ставке происходит изменение стратегии. Наиболее заметным стало то, что вместо нанесения ударов в расходящихся направлениях осуществлялась реализация единого стратегического плана. Императором была проведена реформа войск гвардии. Гвардия разворачивалась в два пехотных и один кавалерийский корпуса и должна была образовать самостоятельное оперативное объединение – Гвардейский отряд с преобразованием его в будущем в безномерную армию. Армия, состоящая из отборных войск, со всеми необходимыми средствами усиления, должна была стать тараном в прорыве вражеского фронта либо мощнейшим резервом в руках Верховного главнокомандующего. 15 декабря 1915 г. Николай II уже инспектировал части Гвардейского отряда у Подволочиска, недалеко от линии фронта – за день он проинспектировал 84-тысячную группировку.

Верховный Главнокомандующий Государь Император Николай II в Ставке Русской Армии.

Верховный Главнокомандующий Государь Император Николай II в Ставке Русской Армии.

Позиция Верховного Главнокомандующего осталась неизменной и когда после совещания бывший главком Юго-Западного фронта генерал от артиллерии Н.И. Иванов умолял отменить наступление Юго-Западного фронта вследствие переутомления войск, предрекая катастрофу. Верховный Главнокомандующий Государь Император Николай II, напротив, директивой Ставки от 26 июня изменил нанесение главного удара, передав его армиям Юго-Западного фронта и указав его новое направление – Ковельское с перспективой наступления далее на Брест – Пружаны. Для этого в распоряжение Юго-Западного фронта был передан стратегический резерв – Гвардейский отряд (два пехотных и один кавалерийский корпуса) и 4-й Сибирский армейский корпус, а с Северного фронта – 3-й армейский корпус.

В период затухания наступательной операции Юго-Западного фронта Николаю II принадлежала стратегически грамотная мысль о переносе наступления в Буковину и лесистые Карпаты. Он неоднократно указывал на это обстоятельство. Именно Верховный Главнокомандующий воспротивился продолжению ковельской бойни в сентябре 1916 г., считая, что продолжение наступления под Ковелем «обещает нам наименьший успех при громадных потерях» – акцент необходимо сместить южнее.

Верховный Главнокомандующий Государь Император Николай II инспектирует войска Юго-Западного Фронта Русской Армии.

Верховный Главнокомандующий Государь Император Николай II инспектирует войска Юго-Западного Фронта Русской Армии.

Нельзя, конечно, не упомянуть о запятнавшем себя предательством и изменой командующем Юго-Западным фронтом генерале Брусилове, предавшем Государя и пошедшим в услужение врагам России, предателям Родины и агентам Германии большевикам. Вечный позор и иудина печать стали наградой предателя Брусилова. Большевики наградили предателя корзиной печенья в виде лживого мифа о «брусиловском» прорыве, приписав ему одному весь успех Русской Армии и ее Верховного Главнокомандующего. Но время открывает истину и очищает имена настоящих героев, а таких предателей и подлецов, как Брусилов, сбрасывает в позорную яму отбросов, покрывая заслуженными плевками и вечным позором.

Выдающееся наступление Русской Армии стало предметом тщательного изучения в генштабах многих европейских армий. Идея нажима на всем фронте, с ударом сразу в нескольких местах, идея внезапности, составлявшие основу стратегического плана Верховного Главнокомандующего Русской Армии Государя Императора Николая II, стали венцом русского военного искусства в Великую Войну.

Русский опыт учел маршал Фош во время контрнаступления англо-французов в. 1918 году, закончившегося военным поражением Германии. Русскую идею наступления пехоты волнами использовали англичане в 1917 году, назвав ее «атакой перекатами».

автор статьи И.С.Семенов

Информационная служба МПР

Комментарии: